专家:公民应急安全知识亟须“大补”

59.8%受访者坦言掌握突发事件应急知识不够专家称

公民应急安全知识亟须“大补”

制图/高岳

三声短哨信号发出,正在上课的幼儿迅速用手护住脑袋,躲藏到桌子旁边。稍后,一声长哨信号发出,孩子们在老师的带领下,双手护住头,快速有序地向操场疏散,各班班主任清点人数并向园长汇报。

2016年5月中旬,四川省绵阳市的一所幼儿园内,正在上演地震应急疏散演练活动。“增强了师生们的防震安全意识和自我保护意识。”主要负责此次演练的杜铮老师告诉《法制日报》记者,之所以强调地震演习要从娃娃抓起,和自身经历不无关系。

2008年汶川地震发生时,杜铮正在重庆市区的家里午休,“我家在12层,当时震感明显的时候,我的第一反应居然是去关窗户,认为是大风吹的。事后,真为自己这样的应急安全意识汗颜”。

面对突发危机情况,公民的应急安全意识如何?记者就此进行了网络问卷调查。

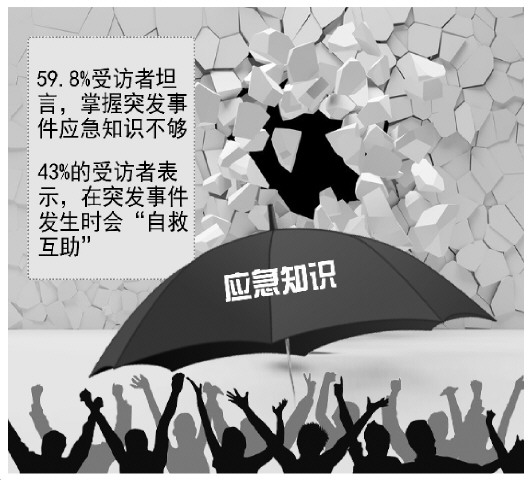

半数受访者掌握应急知识不够

在记者发起的网络问卷调查中,共收回211份有效答卷。在211名受访者中,59.8%的受访者坦言自己掌握的突发事件应急知识不够。

在网络问卷调查中,记者选择几个常用突发事件应急知识作为测试题。对于公共危机事件的预警级别,有34.6%的受访者回答错误;只有不到40%的受访者表示,“留意过公共场所的逃生路线图,只要在室内公共场所就会马上先认真看”。

相对来说,知晓率比较高的应急知识是,“地震来袭时躲进卫生间”和“用逃生锤敲击公交车玻璃四角逃生”,二者所占比例分别为60%和90%。

这些应急知识是如何知晓的?网络问卷调查显示,受访者的突发事件应急知识来源依次为“网络浏览”(65.4%)、“电视(广播)”(53.8%)、“报刊”(40.7%)、“学校教育”(25.6%)、“自救知识培训”(26.3%)。

对于可以直接获取应急知识的应急演练,只有一半受访者表示曾经参加过“灾难应对及求生技巧类演习”。

80.7%的受访者表示,“如果有条件,会主动学习突发事件应急知识”。不过,也有60%的受访者直言,“现在身边没有地方可以学习”。64.3%的受访者认为,当前针对公众突发事件应急知识的教育做得不好。

在此次问卷调查中,对于“突发事件降临时你会选择何种行动方案”这一问题,只有43%的受访者选择“自救互助”,另有7%的受访者选择“帮助应急人员处理事件”。

网络问卷调查显示,我国公民的应急安全意识不容乐观。

“目前,国家非常重视公民应急安全技能掌握的重要性,各项工作都在逐步展开推进,特别是针对基层社区的应急教育工作在逐步得到重视,逐步培养公民救灾应急、自救互救能力。”民政部紧急救援促进中心职业技能鉴定中心原副主任,钧安(北京)公共安全信息咨询有限公司总经理冯宇对记者说。

公民自救互救能力仍有所欠缺

对于网络问卷调查反映出的问题,杜铮有着切身体会。

在杜铮的记忆中,在2008年汶川地震发生时,自己和朋友们表现得像个“白痴”。

杜铮这样描述当时的情形:

在学校午休的同学表现出两个极端——在震感强烈时,有的坐在床上讨论应该怎么办,有的衣不蔽体直接跑下楼;

在教学楼自习的同学大多往外挤,基本没有疏散规则;

地震过后的当晚,因为谣言四起,同学们纷纷带着贵重物品睡到操场。即使学校辟谣,也基本没有作用。

“幸亏当时不是在震中,以我们当时的应急知识,后果不堪设想。”回忆起当年的自己,杜铮有些尴尬,对于自己的应急知识,她是这样评价的——“应急知识储备基本为零。几乎没有掌握任何应急反应技能,遇到突发事件,第一反应就是给朋友打电话。从小学到大学,学校都会讲一些消防方面的知识,但自己往往不重视”。

“现在经常看到一些电梯惊魂的事例,还有地震、泥石流等自然灾害造成生命财产损失,在这些突发灾害事故中,如果没有应急知识真的很危险。”杜铮意识到,对于应急知识的学习非常重要。

事实上,自2008年汶川大地震发生后,不少公民开始重视应急知识。

2014年12月31日23时35分,正值跨年夜活动,很多游客市民聚集在上海外滩迎接新年。外滩陈毅广场东南角通往黄浦江观景平台的人行通道阶梯处底部有人失衡跌倒,继而引发多人摔倒、叠压,致使拥挤踩踏事件发生,造成36人死亡,49人受伤。

据媒体报道,上海踩踏事件的亲历者在描述现场情景时说,整个拥挤踩踏过程不超过10分钟。“当时我们还大声地提醒站在台阶高处的年轻人,我说你们赶快喊,然后他们高声喊着让下面的人后退,不要往上挤。开始不管用,后来他们喊得齐了,一二十秒后,管用了。要不是这样控制住,死伤数还得翻倍”。

这名亲历者的回忆还原两个关键点——事件发生后,部分在场人员处于失控状态,谈不上有效地自我保护;有人具备了一定应急安全意识,并且通过相互呼应,避免了踩踏扩散。

这些曾经发生的突发事件,都在说明一个问题,公民自救互救能力仍不高。

上海外滩踩踏事件发生后,上海联合减灾与应急管理促进中心理事长白涛曾评价说,中国真正有自救互救能力的基层公民比例连2%都不到。

在中国人民大学危机管理研究中心主任唐钧看来,面对突发事件时,我国公民存在两个问题,一是不会救,二是不敢救。

应急能力培养需有针对性

如何提升公民应急安全意识、提高自救互助能力?

“自救互助,在突发事件应急救援行业里有个专业术语叫‘第一反应人’,起到了至关重要的作用。在突发事件发生时,不管是做院前急救还是报警求救,对于生命保护和财产保存都有极大作用。有些灾种如果前边没有处理好就会发生连锁反应,扩大甚至加剧。”唐钧在接受记者采访时说。

对于公民自救互助能力的培养,唐钧说:“训练和专业培育分为两个层次,首先是技能培训,第二是要有制度设计。目前很多培训都是自发性的,公众有需要时就自己去。我们希望一些行业、企业在进行制度设计时,把紧急救助救援练成基本功,同时配套一些必须具备的技能。比如,警察、城管、导游、出租车司机包括一些轮渡等行业人员,加强学习、培训是非常有必要的。”

据冯宇介绍,目前对于党政机关和大型企事业单位、学校来说,都有进行应急预案编制、预案演练的要求,但是大规模的员工紧急救援培训仍是少数,意识不足、实力有限、资金有限、生产安排不当等成为“绊脚石”。

“在这方面,首先要解决的是企业领导意识问题,而不是财力的问题,现在的企业都有条件去做这项培训。国有企业做的比以前进步很多,国家电力系统、能源系统、交通系统也都在慢慢开展这方面的培训。”冯宇说。

在记者采访过程中,受访专家提出,公民安全教育也是体现一个国家综合软实力的重要方面。一个国家的抗灾能力是由多层次组成的,不管是发达国家,还是发展中国家,都是如此。从政府到社会到社区、家庭、个人,所有力量集合在一起,形成一个上中下稳定的金字塔结构,只有这个金字塔稳定了,国家的抗灾能力才能提高。

“目前需要通过媒体针对不同主题,循环往复地对所有公民进行这方面的宣教工作,增强这方面的意识;另外一个手段是,通过一些渠道选拔出一些能够身体力行的公民进行专业技能培训。”冯宇建议,同时,成体系地应急教育发展应该将培训对象有所转移,“因为救援分好几部分,首先是公民个人的自救互救技术,再就是突发事件管理层次的技术。对于街道干部等,他既要学习个人的自救技术,也要学习一些突发事件应急管理技术,所以要把培训安排好,社区对不同的人应该有不同的培训,不过重点还是要放在公民个人的培训上”。

在冯宇看来,提升公民应急知识教育水平的治本之策,在于通过志愿者的管理方式提升公民安全培训的精准度,“有的社区有一两万人,有的大型社区可能有十几万人,肯定不能在短期内做到高覆盖率的专业性培训,但可以从志愿者队伍入手,首先打造一批具有准专业救援能力的社区志愿者队伍,来提升社区基层的风险防控能力和危机应对处置能力。这个方法在全国好几个城市都已经有试点,比如说陕西、成都、北京等地”。

结束语

在一些业内人士看来,公民安全意识是遏制安全事故的第一道防线。近年来发生的一些安全事故也说明,公民安全意识欠缺是事故发生的一大原因。尽管警钟屡次敲响,但从记者发起的网络问卷调查来看,在与公民生活联系密切的旅游安全、交通安全、家庭安全、应急安全领域,公民安全意识仍然欠缺,这无疑成为安全事故的重大隐患。提升公民安全意识,根本问题在于强化公民内心对安全的重视、对规则的遵守、对法律的敬畏。(赵丽 王玉风)