让孩子远离家暴需落实“家暴强制报告”

“低龄儿童不会报警,大龄儿童不敢报警”,这就是未成年人遭受家庭暴力时的现状。

一个更为尴尬的现状是,由于上述特性,使得针对未成年人的家庭暴力更具有隐蔽性,一般情况下不易被发现,除非重伤或致死,侵害未成年人才会被追究刑责。

因此,业内专家建议,建立社区早期发现机制,及时发现、筛查具有家庭暴力高风险的家庭,并采取相应措施,才能消除风险因素,保障未成年人的安全和身心健康。这其中,打破法不入家门,真正落实家暴强制报告义务是关键。

儿童被家暴更为隐蔽

北京青少年法律援助与研究中心曾对2008年1月至2012年6月间媒体报道的429个未成年人遭受家庭暴力案件进行调研分析,从施暴主体、暴力形式、案件发生地、受暴原因、受暴未成年人性别、年龄、家庭背景、持续时间、伤害后果、报案人员及案件处理结果等方面总结了未成年人遭受家庭暴力案件呈现出的特点。

调查发现,从案件报道的施暴方式、结果、次数看,未成年人遭受家庭暴力案件都是较为严重的家庭暴力或犯罪案件。

报告认为,儿童没有能力保护自己,其他人也多认为管教孩子是家庭内部事务,通常不会主动报案,因此针对未成年人的家庭暴力更具隐蔽性,同时,未成年人遭受家暴存在难察觉、难介入、难干预的困境。

北京律师佟丽华告诉记者,这是因为未成年人遭受家暴后,通常不会主动报案,因此司法机关难察觉、难介入、难干预,除非儿童因家暴造成重伤或者致死,侵害儿童者才会被追究刑事责任。更为无奈的是,目前尚没有预防悲剧的应有机制。

长期关注未成年人遭受家暴的中华女子大学教授张荣丽说,她们调查的结果显示,未成年人遭受家暴具有普遍性、严重性。

未成年人在生理、心理、表达能力和行为能力等方面与成年人都有很大的不同,在受到家庭暴力后的各种需求具有自己的特殊性,在权利实现方面具有相当程度的依赖性。

教育未成年人要依法

“棍棒底下出孝子”是中国家庭在子女教育中的典型心态和典型方法。不少父母认为,教育子女是自已的家事,别人管不着。

在张荣丽看来,“法不入家门”的时代早就过去了。孩子首先是国家的公民,他的第一监护人是国家,其次才是父母,父母是在国家之下的第二监护人。

采访中,受访专家认为,父母教训孩子要把握“度”,教育孩子也要依法,要在法律允许的框架下进行,不能违法侵害未成年人的合法利益,否则就会受到法律制裁。

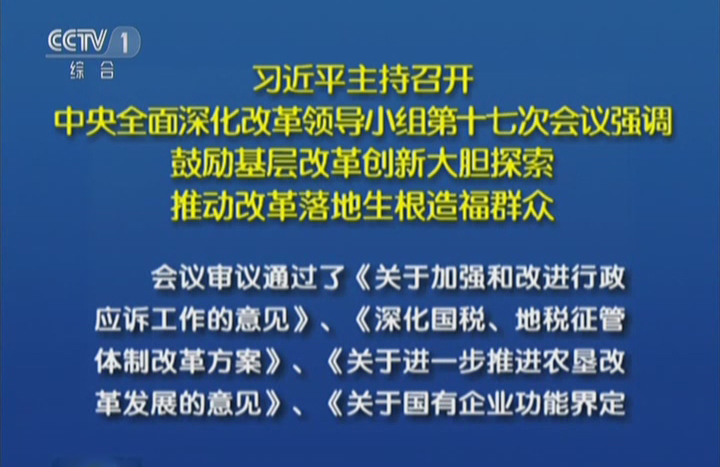

“官不究,民不举”,这是我国当前反家暴工作的一大障碍。对此,反家暴法规定,学校、医院、医疗机构、居委会等易发现家暴线索的机构有家暴强制报告义务。

从长期实践来看,家暴强制报告是及时发现未成年人受到家庭暴力、为其提供保护的关键途径。

不过,张荣丽跟她的同事在某市的一些学校针对反家暴法调研时发现,反家暴法规定学校有家暴强制报告义务,老师们对此并不知情。

“我们发现,这不是个例,而是普遍现象。”张荣丽说,不仅是学校,社会上其他机构对其自身所应当承担的强制义务也不了解。

张荣丽说,针对未成年人的家庭暴力不仅是家庭问题,也是社会问题,防止对未成年人的家庭暴力,除了有必要在为防止家庭暴力进行专门立法时,充分考虑未成年人的特点和其最大利益,并逐步完善其他相关的法律政策外,还应建立以监护为核心的儿童福利制度,降低未成年人遭受家庭暴力的风险,同时建立系统的发现、报告、干预、救助与服务、惩治与司法保护的工作机制。

值得一提的是,刑法修正案(九)以及反家暴法,都对施暴方的主体范围进行了扩展。张荣丽认为,这对未成年人人身权利的保护无疑是一大进步。

佟丽华说,希望推进制度的完善,给更多孩子以希望和力量。(廉颖婷)