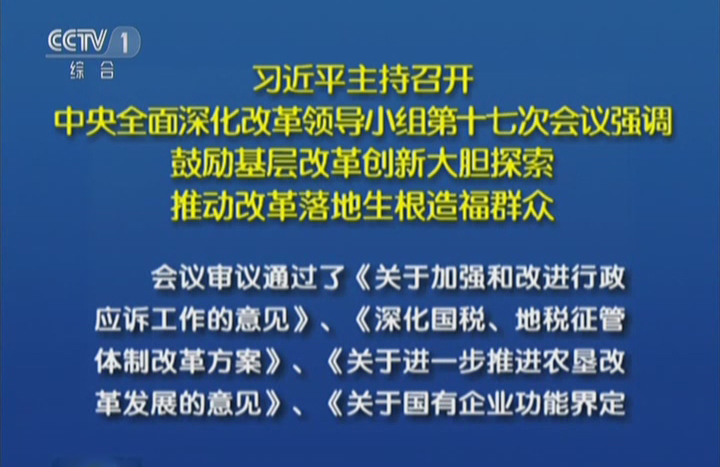

傅莹:南海局势历史演进与现实思考

资料图。中新社发 德永健 摄

南海局势及南沙群岛争议:历史回顾与现实思考

南海局势发展到今天这个地步,是各种行为和言论在多条线索上相互纠缠、影响、互动的结果,也是国际环境和地区安全形势变化使然。造成局势螺旋升级、各方不断相互刺激的因素中,不仅有基于主权、资源、战略安全诉求的现实利益纠葛,也有各方记忆中历史脉络的缺失和信息的不连贯,更有相互之间战略意图和政策目标的揣测与猜度。美国作为一个南海域外大国,其介入和立场的调整变化是2009年以来南海局势复杂化的主要肇因。大家关心的是未来的局势会如何发展?美方关注中国下一步将采取什么新的行动,而中方对美方意图也产生深深的怀疑。

围绕南海局势和南沙群岛的争议,存在矛盾激化甚至战略误判的风险

文/傅莹 吴士存

近年南海问题渐成为关于中美关系的最重要话题,双方在外交和舆论场不断相互喊话,军事上也出现紧张气氛甚至摩擦。中美之间的竞争与对抗似乎正在通过南海问题展现出来,彼此都开始从战略层面评估对方意图。

最新的话题是“南海军事化”“航行自由宣示行动”,双方国内都出现“武力相向”的声音。而围绕南海问题的龃龉,进一步凸显了双方战略互信的缺失,对抗情绪也在两国社会上扩散。美国学者戴维•兰普顿用“中美关系日益接近一个‘临界点’”来表达担忧。由此可见,南海问题即便不是造成中美关系困境的主要原因,也是一个重要“催化剂”。

对于导致当前局势的原因,中美看法全然不同。在中国,人们普遍认为,正是由于美国推进“亚太再平衡”战略,在南海问题上拉偏架,甚至直接走向前台插手干预,使问题复杂化,让南海议题愈来愈热。而美国方面的声音则认为,中国“不遵守国际法”,在南海搞武力胁迫,意图排挤美国力量,用“切香肠”的渐进模式控制整个南海,让南海变成中国的内湖。

回顾历史不难发现,南海问题是中国与越南、菲律宾等部分东南亚国家间历史遗留的局部争议问题,其本源焦点是围绕南沙群岛及其附近海域的主权和权益之争。世界近代史乃至二战后发生的冷战,在许多亚非拉国家中埋下争端的隐患,但像南沙岛礁这种争议在世界上并不鲜见。

20世纪60年代末在南沙附近海域所蕴藏的大量石油被发现,加之联合国的《大陆架公约》《联合国海洋法公约》等涉及大陆架和专属经济区制度的陆续出台,岛礁争议被赋予了新的内涵,对于南海的关注焦点从岛礁之争进一步扩展到海域划界之争。但南海问题在很长时间内一直是局部和可控的。一个很好的例证就是,从上世纪90年代开始,中国与东南亚国家的关系度过了“黄金二十年”,合作得到长足发展,经贸关系尤其令人瞩目。自1991年至2010年底,中国与东盟国家贸易总额从不到80亿美元增长了约37倍,增至近3000亿美元。这期间中国的经济总量快速增长,而东南亚国家除了内部存在困难的个别国家,大部分国家的经济总量也都增长了5倍以上。

南海形势是从2009年、特别是从2012年后开始加剧紧张起来的。在和平与发展的时代大背景下,在东亚区域合作经历蓬勃发展之后,南海问题如何发展到了今天这一步?这个过程中都发生了什么?显然不是一件事或者一个原因导致事态的扩散和变化。那么,是什么事、什么行为导致了什么样的反应和结果?这些是非常值得回顾和审视的。本文旨在梳理南海局势演进过程中发生的许许多多或大或小的事件,展示出它们之间可能的关联,希望借此反映出问题延展的脉络,为关心南海问题的人们更好地了解和认识其实质提供参考,同时也希望能为避免误解的加深和局势的螺旋升级提供一个警醒。