一次交通事故

一对在医院相识的人

一段铭记一生的对白

一部堪比美剧的微视频

微视频中的主角

是交警中的神探

师傅

康秀林,54岁,汉族,中共党员,交管局丰台支队事故处理中队民警。

曾荣立个人二等功1次,个人三等功1次,个人嘉奖9次,曾荣获北京市政法系统群众心目中的好党员、市局爱民模范、“三基建设”先进个人、优秀共产党员等荣誉称号。2019“北京榜样·最美警察”第一季度“最美师徒”上榜人物。

徒弟

何培刚,男,33岁,回族,中共党员,交管局丰台支队事故处理中队民警。

曾荣立个人三等功1次,个人嘉奖5次,曾荣获市局优秀团员荣誉称号。2019“北京榜样·最美警察”第一季度“最美师徒”上榜人物。

他们共同经历的

那些扑朔迷离的故事

还要从一次特殊的会面开始

01不同寻常的初次见面

2008年冬天,小何刚刚入警还不到半年,一次夜查时被醉酒司机撞倒,肇事司机逃逸。经过医院诊断,小何右肩骨折,韧带撕裂,需要通过手术治疗。

因为涉及交通违法犯罪,支队事故科派了一位经验丰富的老民警负责此事,他就是老康。

和大部分民警之间的初遇不同,老康和小何的第一次谈话是在病房里,老康坐着,小何躺着。老康为小何做了详细的笔录,小何看着这位皮肤黝黑、眼神刚毅的老民警,敬意油然而生。“笔录问的很细致,笔头上工工整整,俨然是‘教科书’一般。”小何回忆道。“当时就觉得这个老民警不一般!”

做完笔录,小何突然问:“师傅,我可以去事故科工作吗?”老康看了看病床上的年轻人,意味深长地说:“干事故民警要做好吃苦的准备。”亲身经历过交通事故的小何没有一丝犹豫:“我准备好了!”

02第一次大开眼界

2013年10月,丰台支队事故科需要补充“新鲜血液”,27岁的小何赶忙报了名,经过筛选,小何终于实现了当年给自己定下的小目标——成为一名事故民警。更让小何惊喜的是,科里给他安排的师傅,就是当年给他留下深刻印象的“不一般”的老康!

没过多久,师傅老康就给徒弟小何上了最重要的一课。一天,北京五环路上发生了一起惨烈的追尾事故:一辆货车停在路中间,后方的两轮摩托车追尾前车后躺倒在地,骑车人当场死亡,现场一片狼藉……

到底是货车司机所说的两车行驶过程中追尾,还是货车原本就停在路当中引发的事故?这个问题,对于事故定性有着本质的不同。

老康的眼睛盯住了货车下方掉落的泥土。“这块泥是从货车尾部垂直掉落在地面上的,如果是行驶过程中发生的追尾,泥土应该在车辆停止位置的后方,而现场掉落的泥土在货车正下方,这说明在发生撞击前,货车就已经停在了路上。”老康说。

证据很快得到固定,老康的机敏与老道,让初来乍到的小何大开眼界。小何感叹:“这些东西是学校里学不出来的,也是在路面执法中遇不到的。”

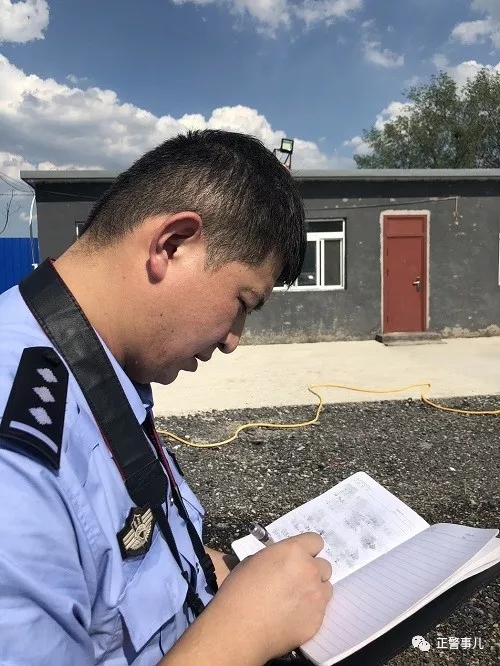

要说老康有什么秘籍,那一定是他那本天天不离手的笔记本和他做过的每一本案卷。

他的工作笔记上能查到参与处理的每一起案件详细经过,而老康也对自己办过的案子如数家珍,问起哪件聊哪件,时间地点事情经过等等细节全都记得门儿清。现场的每一寸泥土,走访的每一个人,说的每一句话,他都仔细的记录下来。

老康的案卷更是细致入微,除了关键信息记录清楚外,各方面细节也都不能落下。别人记录下来用个三四页纸,老康要用个三四十页。

这些笔记和案卷,就是小何的教材,不同类型的案子都能在其中吸取些经验。有同事说,老康的案卷整理整理就是一部好剧本,更是老康的“护身符”,在办案终身负责制下,老康办的案子即使是十年、二十年后有人来找,依然找不出问题,让他经手的每一个案子都成为了铁案。

03第一次赢了师傅

两年前,老康和小何处理过一起疑点颇多的肇事逃逸案件。到达事故现场时,除了被碾轧身亡的当事人和其身旁的电动车,其余情况都一头雾水。“当时,从受害者受碾轧部位进行分析,初步判断肇事车是一辆大型车辆。”小何说,现场周边并没有摄像头,师徒两人只能通过沿线一前一后两个摄像头来判断特定时段内有可能从该事故地点通过的车辆类型。

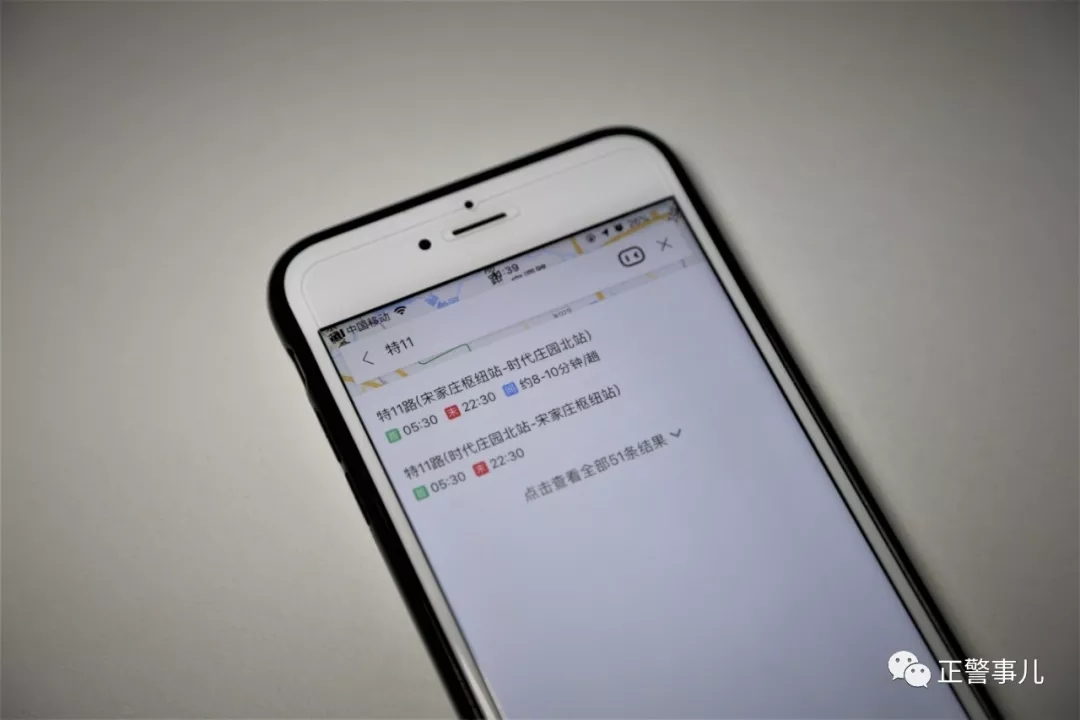

没有监控摄像、没有目击证人,找寻肇事车辆犹如大海捞针,连续几日的走访调查都没有进展,案件侦破工作陷入了僵局。就在这时,小何灵机一动,“这个地点有公交车路过,公交车的发车间隔基本固定,在案发时可能有公交车经过,公交车上安装的摄像头可能会记录下案发过程。”

说到这儿,老康也兴奋起来,“可是我们怎么知道有哪几路公交车从这里路过,又怎么能找到刚好经过的司机呢?”老康眉头紧锁,低头思考了一下说,“我看可以到公交集团去跑一趟,查查记录。”

“您这是个笨办法。”小何说着,很快用手机上网查出了途经该处的四条公交车线路,又通过发车间隔锁定了其中一趟。“接下来就是找到当天的司机。”小何说,通过和公交场站联系,小何很快找到了当天出车的司机,“这名司机成了案件关键的证人,事发时,他的车正好在肇事车辆的后方,他看到车辆剐倒一位骑车人,而这辆车正是一辆大型货车。”

案件有了眉目,很快就有了实质进展,通过公交车视频进一步缩小了符合条件的大货车范围,走访周围工地调阅了大货车出入记录,最终确定了嫌疑车辆!经过对车辆的勘验,车身上有一块细小的划痕,经与被害者电动车比对,两车痕迹吻合……

“年轻人不仅有闯劲儿,有热情,思路更加活跃,这是我们老民警所佩服的。”老康说,这次经历后,他也对办案有了新的认识,“出现场、走访需要体力,勘验、画图需要脑力,而遇到困难时,让事故现场‘讲’出实情,更需要想象力和创造力啊!”

04师徒两人,共破迷案

入了夜,小何和老康就怕手机响。在事故科值班,心里那根儿弦就得崩得紧。

前段时间,京开高速主路上的一起碾轧事故:凌晨时分,一位八旬老人不知为何出现主路上,被一辆小货车剐倒后,不幸被后面多车碾轧……处理这起案子,小何和老康又是几天没回过家、没睡过一宿整觉。

这场交通事故,难点不少:如何找到老人的家属确定死者身份、剐倒人的肇事车辆在哪、第一个碾轧的车辆在哪……小何拿出了老康以前办案时的拼劲儿。画现场图、拍照、找寻散落物、清理现场、沿路排查监控……“事故民警‘一单挑儿’,这些事情我们两个人都要做。”

老人浑身上下只有一张超市购物小票,根据超市名称和购物时间,两人前往超市调取录像比对确认身份,还真的找到了她的家属,这让家属得以慰藉,甚是感激。

通过监控录像,第一辆碾轧车辆信息确定,司机称当时天色较暗,并没有看清车辆到底轧了什么,但车底尚存的“证据”不会说谎,碾轧车辆确认无疑。

可是,剐倒老太太的货车司机却咬死了自己并没有剐倒人,而且轻微的接触也没有在小货车上留下什么痕迹。“明知道就是他,但就是没有证据。”怎么办,小何暗自较劲,“这个案子非破不可。”又一次对车辆进行细致勘验,关键信息出现了!“在车厢外侧的两个铆钉上,我们发现了非常细微的衣物纤维,经过后期的比对,肇事车辆附着的纤维和老人衣服材质相吻合,这就是小货车剐倒老人的关键证据!”

05我就成了你

与师傅搭档六、七年了,小何的经验和技术也快速的成长,现在小何也成为了别人的师傅。要说从师傅那里学到了那么多的东西,带新徒弟的时候总要说一些这行的通俗易懂的知识,教教徒弟。

思来想去,印象最深的还是师傅那句老生常谈的话最实在:“事故必找接触点。”

一次意外

促成了一段缘份

一位老民警多年的沉淀

一个年轻警察心底的向往

成就了一对师徒

一次次在扑朔迷离中寻找真相的坚持

让事故民警成为了传奇

在这座城市里

这样的传奇还在上演

为了法律的公平正义

为了城市的安宁

无数警察师徒正在传递着这份缘

你倾囊相授,我孜孜不倦

往后余生,我成为了你

往后余年,我成就了更多的“你”

......

引路有你 未来可期