身兼数职很辛苦

下午5点,宁夏吴忠市利通区司法局,刚办完事的胜利司法所所长贺燕又急匆匆赶回胜利乡。

年纪轻轻的贺燕不仅是胜利司法所所长,还是胜利乡综治办副主任、戒毒站站长、扫黑办副主任。

贺燕的主职工作是社区服刑人员的监督管理教育。随着社区服刑人员人数越来越多,任务也越来越重。7年前,贺燕刚进入基层司法所工作,社区服刑人员仅有10人,而现在已达40多人。

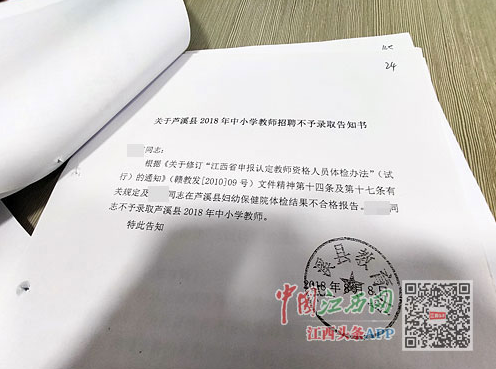

每一名社区服刑人员初次报到,手续办理就需要半天甚至一天时间。首先,司法所工作人员要建立一份纸质档案,包括该服刑人员的求学经历、家庭信息、以往工作经历等;其次,司法所工作人员与其进行入矫谈话,组织成立矫正小组,与志愿者签订帮教协议书;同时,与服刑人员的监督人、保证人签订责任书等,为服刑人员办理定位服务。一系列手续办完后,所有资料还要录入电脑,建立一份电子档案。报到以后就是更繁重的日常监管:按照监管要求,服刑人员分为严管、普管、宽管不同级别,其中严管级别的服刑人员要每周走访一次,宽管服刑人员至少每个月须走访一次。平时要监督服刑人员一个月写2次思想汇报,组织开展8小时社区服务、8小时集中学习等。“每次服刑人员打电话,我们都必须打开免提,通话记录必须两个人签字确认,才有法律效力。”利通区板桥乡司法所所长马婷婷说。据初步统计,每名服刑人员仅纸质档案就有上百页。

建立档案、谈心谈话、组织活动,对于基层矫正工作人员已习以为常。而让马婷婷、贺燕有些发怵的是走访。一次,马婷婷和一名女志愿者走访服刑人员马某。面对服刑人员必须办理定位手机的要求,马某态度恶劣,拍着桌子喊道:“我就不办理,要不你们把我送进监狱!”然后把她们“轰”了出来。“我们基层司法所工作人员大多是女同志,尤其是晚上走访,我们都提心吊胆。所以,我们配备了由复转军人组成的司法辅助人员,也能起到保护作用。”利通区司法局社区矫正办公室工作人员马光荣道。

社区矫正,能有效降低刑事执行成本,通过对服刑人员的惩戒、监督、教育、帮扶,能让其尽早融入社会。而基层工作人员期盼着,能将工作重心和精力全部投入到矫正工作中,以应对越来越高的工作要求。

期待阳光照心灵

小白(化名)家境优越,又是家中独子,有着被父母宠溺的童年。不幸的是,父亲早逝,家中的生意无人掌舵,母亲将小白推向“前台”。

这个不满18岁的董事长带着与身份不符的成熟,每天豪车出入公司,家人欣慰地以为他长大了,可以撑起一个家。直到公安部门打来电话:小白涉嫌抢劫被抓。2018年的某一天,小白独自在公园散心,看见一男子身着白色外套,潇洒帅气,竟冲上去强行扒下男子外套,并从中搜刮出20多元现金。小白因抢劫罪被判刑,在银川市兴庆区司法局新华街司法所接受社区矫正。

据新华街司法所所长王东介绍,小白的事例并非个例,而未成年人也成为社区矫正工作中“最难啃的骨头”。离异家庭、家庭教育缺失、得不到足够关爱、从小生活在争吵环境中——王东总结出未成年犯罪的几个共性。“以小白为例。孩子被判刑后,母亲并未意识到溺爱给孩子带来的危害,仍觉得孩子没了父亲受了苦,并未严加教管,导致孩子在矫正期内违反社区矫正管理规定,多次酗酒,最终被收监。”王东遗憾地说。

银川市兴庆区司法局文化街司法所所长马凌翠对未成年服刑人员既“恨”又“疼”,恨他们不求上进、误入歧途;疼惜他们中的有些人缺少亲人的关爱,封闭内心。

17岁的马小(化名)因犯故意伤害罪被判缓刑,在文化街司法所接受矫正。马小成长于一个破碎的家庭,父母早年离异,母亲远走异乡,他跟着父亲生活。矫正之初,司法所工作人员还能联系到孩子的父亲,询问生活情况等。可不久,这位父亲“神秘失踪”,谁也联系不上。马小定期来司法所参加集中教育或汇报思想情况时,每到中午,工作人员都会带他一起吃饭,听他聊聊心事。即便如此,马凌翠依旧担忧:“马小犯了错误,需要改正的机会。虽然司法所会对他帮助管教,但他没有家庭的温暖,没有亲人的支持,心里空虚,这样的孩子最容易再度被别有用心的人带入歧途。”

“一些服刑人员尤其是未成年服刑人员需要更多的关心和帮助,但司法所只能从教育引导、心理辅导等方面给予一定的帮助。”吕豆豆说,希望矫正工作能充分调动社区、村居、家庭、学校等各方面协调配合,形成社会联动机制,让曾经蒙尘的心灵接受阳光普照。

服刑人员解心结

“葛华(化名)刚来时情绪很低落,现在有明显改善,能够积极应对生活。”中科博爱(北京)心理医学研究院银川分院心理专家郑永亮说。

葛华是银川市金凤区凤凰北街司法所社区一名服刑人员,与丈夫离婚后,没了经济来源。“我是2017年接受社区矫正,那时候总感觉乏困,整日就待在家里睡觉,控制不了情绪,常和人吵架。”葛华说。郑永亮了解到葛华可能有抑郁倾向,“通过共情、鼓励、积极暗示等方法进行沟通,后来又多次跟她进行单独谈话,做个案辅导。半年后,葛华的生活状况以及应对问题的能力有所提升,能较为合理地控制情绪,做事有了兴趣,还在一家餐厅找到了工作。”郑永亮说。

近年来,银川市司法行政部门创新社区矫正工作方式,通过以政府购买服务项目,建立社区矫正社会工作者项目体系。通过培育发展社区矫正社会工作者组织,建立健全社区矫正社会工作者队伍,利用团体辅导、个案辅导、心理测评等工作方法,为社区服刑人员构建成长起点,有针对性地对社区服刑人员进行心理干预,改善他们的不合理认知、情绪和行为,增强他们的家庭使命感和社会责任心,从而更好融入家庭和社会。(记者 杨超 秦磊 智慧)