最近,缉毒题材电视剧《破冰行动》火了,这背后,除了震撼,更多的是人们对缉毒警察无畏拼搏的敬佩。有人说,每一名缉毒警察的故事,都是一部扣人心弦的悬疑剧,都是一本动人心魄的侦探小说。这是一位已退休的缉毒民警,畅谈“他”的缉毒往事,记者不由地对此次采访充满了期待。

就在记者翻看采访提纲,等候受访人时,门口传来一把清脆的声音,记者赶忙起身,此时出现在自己面前的是一位身材娇小、面容姣好、眼睛有神、笑容满面的阿姨,通过介绍,记者得知,她便是本次访谈的受访人——于建文。

通常印象中,缉毒,充满着刀光血影,是属于男人的战场,一时间,记者很难把缉毒警与眼前的这位和蔼亲切的阿姨联系起来,于是带着尊敬与好奇,记者开始了此次访谈。

记者:缉毒警察这个职业如此危险,面对的全是亡命之徒,每次外出执行任务,也许就是与家人的生离死别。那么,是什么支撑着您面对暴力敢于亮剑,面对诱惑保持清醒呢?

于建文:我觉得归根结底,是因为我始终有一颗为人民的初心。毒品对社会和家庭危害极大,多查一克毒品,就少一克毒品流入社会。

“缉毒”二字不仅仅意味着对工作的一种责任,更是一份用汗水甚至生命去捍卫的职责。

正因为有了这样的信念,在我的缉毒工作生涯中,我曾直面毒贩的恐吓和报复面不改色,面对巨大的金钱诱惑而不为所动,始终不忘从警初心,牢记公安使命,只有这样才能对得起头上的警徽。

荣誉

于建文曾多次被评为优秀女刑警;天津市公安局优秀共产党员;荣立个人三等功;被授予人民满意优秀公安民警暨天津市优秀人民警察称号;2006年被评为全国维护妇女儿童先进个人;2013年被评为全国十大民间禁毒人士;2015年被评为全国公安机关离退休干部优秀网宣员;2018年被天津市公安局授予“发挥正能量优秀老同志”称号。

记者:您在自己最美好的青春年华里一直从事禁毒工作,那么退休后,您为什么不享受安逸的晚年生活,而要继续从事这项工作呢?

于建文:干了十几年的禁毒民警,放不下的还是和毒品较量的那股劲头,现如今毒品蔓延趋势越来越严重,青少年日渐成为毒品侵害的主要目标,我深感禁毒责任重大,不容迟疑。于是退休后,我拒绝了一月2万的高薪聘用,当起了一名禁毒志愿者,以另一种形式继续我的禁毒事业。

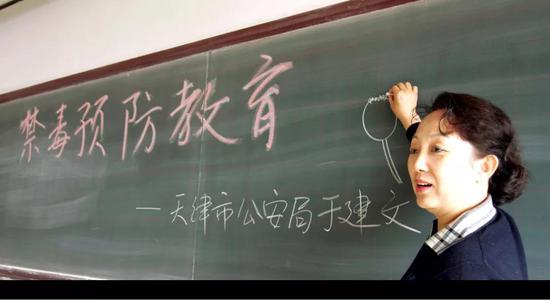

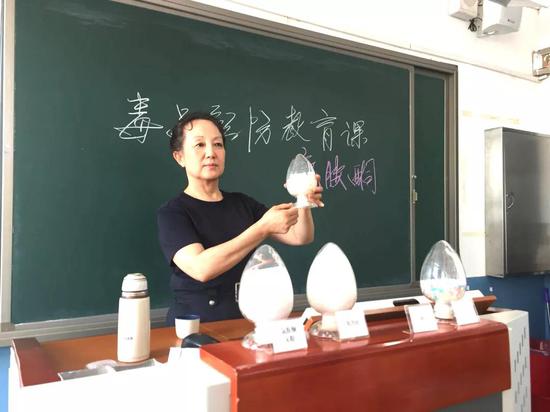

从2009年开始,我开着私家车跑遍了天津市100多所学校,为许多学生无偿上课,让孩子们从小懂得毒品的危害,不仅如此,我在天津人民广播电台“法制纵横”栏目录制100期《于姐白话禁毒》,用生动的案例宣传禁毒知识。

为了掌握第一手资料,我每年都要深入到各戒毒所做大量的调研工作,并撰写出多篇业务工作论文。其中,《100对夫妻共同吸毒给我市禁毒工作带来的启示》,被天津市公安局刊登在内参上且上报市领导参阅;《女性吸毒人员分析》、《浅谈新时期对吸毒成瘾者的治理对策》被国家禁毒办、公安部举办的禁毒论坛会选入论文集。

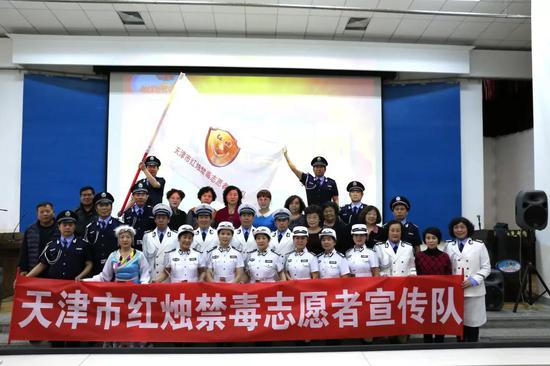

2015年,我在和老同学聚会时,萌生了组建禁毒宣传志愿者团队的点子,并得到了老同学们的响应。于是这支平均年龄65岁的天津“红烛禁毒志愿者宣传队”成立了。“红”代表着对美好生活的向往;“烛”意味着燃烧自我,照亮他人。

我们志愿者宣传队自编自演了很多节目,内容全部是与禁毒相关的原创作品,我们活跃在天津市的学校、社区、企业和监管系统,亲自以案说法,宣传毒品危害,后来还走出天津,面向全国,进行了百场宣传活动。特别是在女子戒毒所的演出,朗诵节目《母亲孩子 毒品》,感人肺腑的故事,声情并茂的演绎,让台下观众声泪俱下。

这些年,我从未停止过禁毒的脚步。母亲去世的前一天,我作为独生女没有陪伴在她身边,依然前往学校为孩子们讲课。而母亲也十分理解我。她在临终前,对我的最后嘱托就是:一定要将禁毒工作坚持下去,让我们的孩子远离毒品。母亲的话,我一直铭记心中,毒品一日不绝,禁毒一日不止。

今年已是我做禁毒志愿者第11个年头了,身边不少朋友也都问我:“你都干了一辈子禁毒了,退休就歇歇吧,怎么还一直继续呢?”

我深感到:毒品犯罪对国家和社会造成了巨大危害。一个人,一旦沾上毒品,他的家庭就毁了,倾家荡产、妻离子散、家破人亡,这绝非危言耸听。禁毒工作,功在当代,利在千秋。我走进学校宣传,让同学们远离毒品;我在电台做节目,也曾协助破案。

这些年,无论是我在职时,还是在退休后,我始终保持一颗初心,把禁毒工作当成是一种责任,一种使命,更是我生命中不可或缺的一部分。

记者:在缉毒警察这个特殊的职业领域里,女警察本来就不多,能冲在缉毒一线、真刀真枪、直面生死的女警察更是少之又少,请您简单谈谈自己的工作经历?

于建文:我本人是建国后天津市公安局第一批专职缉毒警。作为一名女缉毒警,身处以男性为主导的行业群体,质疑声时常会在耳边出现。要想消灭这些质疑声,就要做一个有胆有谋,关键时刻敢于冲锋在前的“女汉子”。

1989年,当新一轮毒品进入我市时,开始了我的缉毒生涯。1991年,天津市公安局刑侦处成立一个专门负责全市侦破毒品案件的缉毒组,由我担任组长,从那以后,我成天带领着一帮男同事抓毒贩。

我破获的第一个吸毒团伙案是“魏氏三兄弟案”,当时我们接到群众举报,赶到河北区中山路某小区实施抓捕,由我带队第一个冲了进去,进屋发现9个人正在房间里吸食、注射海洛因,雪白的墙上有多处血迹,注射器、锡纸、胶皮管满地都是,屋里一片狼藉,这是我人生第一次近距离接触吸毒人员,对我来说也是个不小的震撼。

此时,一个吸毒人员看见是个女的带队,于是就从屋里抱出一个骨灰盒吓唬我,我冷静的看着眼前这个身高一米八的壮汉,纹丝未动,没有留出一丝惧怕,成功将这9人抓捕归案。

我也曾三下全国毒品形势最危险、最严重的地区——云南省巍山县进行抓捕,这对于一名女警察来说,着实是个不小的挑战。当时,我们几个参战民警都写了遗书,因为一旦去了就可能回不来了。抓捕当天是凌晨1时许,我不顾危险,翻墙入院,抓获3名贩卖海洛因3000余克的大毒贩。

在禁毒这场风云激变、危机四伏的战斗中,惊险片里那些枪战、卧底、追踪的热门元素我都经历过,也都真实地发生在我和同事身边。

记者:您的工作经历很好地诠释了什么才是“巾帼不让须眉”。那么,您认为女性在缉毒工作中的优势有哪些?

于建文:毒品犯罪是隐形的犯罪,涉毒交易都很隐蔽,作为女性在案件摸排、化装侦查上有优势,我扮演过很多“角色”,曾以列车员、村姑、小姐、公司经理、“瘾君子”的老婆等各种不同身份只身与毒贩接头,用逼真的表演让犯罪分子落入法网后仍如在雾中。例如在公安部直接指挥、多省市联办的特大案件中,我以软卧列车员的身份出现在天津至牡丹江的列车上,沿途中,我送水、叠毛巾、擦地、烧锅炉、报站名等“表演”都非常到位,以逼真和娴熟的服务圆满完成了侦察任务,得到了领导的好评。

每次执行化装侦查任务时,我除了要有很好的心理素质和随机应变的能力,更重要的是我早已将自己的生死置之度外。

此外,在审理吸贩毒人员时,我会以一个女性的细腻捕捉对方的心理弱势,善于从家庭,感情,亲情等方面深入浅出,瓦解其心理防线,让对手认罪伏法。

红桥区一名大毒贩被抓获后,对抗心理十分强烈,我了解到,他原来新婚不久,妻子是那种明知其有劣迹而又死心塌地与他私奔的痴情女子,对抗心理来自毒贩的负罪、负情。于是我用了一整天时间与他谈人生,论世事,苦口婆心与真知灼见让毒贩理屈词穷,认罪伏法。他深知罪孽深重,请求我照顾他的妻子,我答应了。7年之后,这名毒贩刑满释放,与苦等他的妻子团圆,他对我感激不已,表示自己今后再也不沾毒品了。

缉毒十几年,我和同事共抓获吸贩毒违法犯罪人员2000余名,还没有仇视和迁怒我的,很多人不明白其中缘由,我觉得:我执法的过程,从本质上讲是为了挽救每一个吸毒者,我们越是严格执法,他们越是心服口服。

记者:作为一名老缉毒警,您有什么话想对年轻缉毒民警说的?

于建文:毒品犯罪形势日益严峻,对社会的危害也十分巨大,因为毒品,有多少的家庭家破人亡,又促使多少人走上违法犯罪的道路。禁毒事业是一份神圣的事业,你们肩上的责任重大、任务艰巨、使命光荣。

昔日虎门,硝烟远去;禁毒斗争,薪火相传。你们多一分辛苦,也许就会多一个灵魂得到救赎,多一个家庭回归安定,多一个群众获得幸福。禁毒路上或许困难重重,时刻面临着生命危险和利益诱惑,但是既然选择了这个职业,就要恪守初心、不负使命,用坚守和忠诚谱写公安禁毒事业的无上荣光。

结语

访谈结束,记者内心涌起的是一种绵延不绝的澎湃感动,天津公安的老前辈,用他们的一种精神在支撑着公安青年不断前进。于阿姨,她很瘦小,可是与毒贩搏斗的刹那,她却冲在第一,奋不顾身;她很坚强,可是谈起曾经的出生入死,队友负伤,她也会潸然泪下。带一群人,做一件事 ,干一辈子,“天下无毒”是于建文永久不变的初心和向往,也是每一个缉毒警察为之奋斗的理想。