守法驾驶 安全有道

——题记

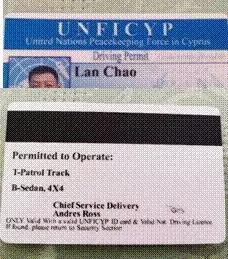

兰超

来到任务区已经快两个月了,每天的工作大部分时间都是在缓冲区内开车巡逻,可以说将近有三分之二的时间都在车上度过。因为塞浦路斯的驾驶习惯以左为先,方向盘在驾驶室右侧,正好与国内相反。我刚开始开车时真不适应,经常有“往右拐”的冲动。还好只要一上路,我心里就一直念叨着“靠左行”提醒自己。经过将近两个月的工作,我基本上已经适应了“靠左行”的驾驶习惯,目前在任务区累计驾驶里程近3500多公里,未发生任何交通事故。

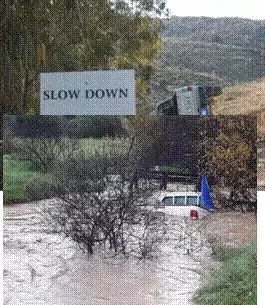

之前的岗前培训期间,专门有一堂关于车辆使用和安全驾驶的培训课。因为塞浦路斯任务区的很多工作都需要驾车完成,所以联合国总部有明文规定:在缓冲内驾车巡逻,时速不能超过25公里/小时。课堂上还举了不少撞车、翻车、被困泥潭、甚至河水淹车的例子,当时觉得这种事儿距离自己很遥远,不过最近在缓冲内发生的一起交通事故,还是给我提了个醒,让我深刻的认识到不论任何时间,任何地点,国内还是国外,安全驾驶永远要摆在第一位。

上周五下午两点多,我和警局的爱尔兰同事Nicola一起在缓冲区内巡逻,突然战区指挥中心通过对讲机呼叫我们:“马上到OP85巡逻点附近进行救援,一辆军方巡逻的车辆发生了严重的交通事故”。收到命令后,我们立即驾车赶了过去。到了现场才发现,一辆军方巡逻的皮卡车侧翻到了道路旁边的水沟里,另外还有一辆赶来救援的车辆停在旁边。

发生事故的车辆上有司机和导航员两个人,因为系着安全带,所幸都没有什么大碍,只是皮肤轻微擦伤。他俩面色苍白的坐在地上,一言不发,还没有从刚才的事故中缓过神来。我上前询问其他人员事故的原因,没有人知道,但都猜测可能是超速。

经过初步的查看,我通过对讲机呼叫了战区指挥中心,汇报了事故现场的情况,没有人员伤亡,并要求派一辆专业救援的拖车过来把事故车辆拖走。根据规定,缓冲区内只有联合国人员和获得许可的人才能进入。我和Nicola又开车来到缓冲区其一个大门口(Gas Bottle Gate)等待拖车。大概等了半个多小时,拖车才来。随后,我们引导拖车来到事发地点,可是救援过程却并不顺利。由于车辆下方卡了一个直径1米多的水泥管,最开始救援拖车尝试了好几次都没有成功。后来,只能先将水泥管拔出,然后才把车拖了出来。前前后后又用了一个多小时。

在我们准备护送救援拖车离开事发地点的时候,军警纪律部门和交通安全部门也来到了现场,查看车辆受损情况、询问驾驶员、测量刹车痕迹,并在事故现场拍照取证。

这次交通事故发生没过多久,总部通过电子邮件系统将事故的调查结果进行了通报。事故的主要原因有两个,一个是严重超速,事发时车速达到50公里/小时;另一个是驾驶员开车时正在看手机,发现车辆跑偏时已经来不及修正方向,翻进了水沟。据了解这个年轻的驾驶员军衔被撤,还有可能被遣返回国,而且给自己国家的荣誉抹了黑。

其实事发地点附近的路况在缓冲区内还算比较平整,发生这样的事故也有些让人意想不到。说实话,我们每天巡逻的路,路况非常复杂,有泥泞路、爬坡路、颠簸路,有时还要穿过小河和大水坑,可以说是名副其实的“跋山涉水”。在我刚来任务区的时候,正好赶上塞浦路斯“雨季的尾巴”,我们有好几次都是在没过汽车轮胎的小河里“漂流”。

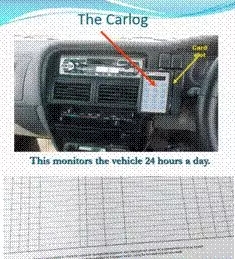

车辆管理部门是如何知道车辆是否超速行驶呢?这都源于联合国有一整套严格、完备、成熟并且十分实用的车辆管理制度,每一辆汽车也都安装了一种特殊装置,名叫Carlog。使用车辆前,驾驶员必须首先登记起始时间和公里数,然后再用带有磁条的个人专用联合国驾驶证刷卡,才可以启动车辆,如果不刷卡汽车根本打不着火。用车完毕后还要再登记终了时间和公里数。

这个Carlog装置可以详细记录汽车从启动、上路、行驶、停车全部过程中的所有车辆数据和信息。包括驾驶员姓名、驾驶时间、驾驶里程、停车怠速时间、是否系安全带、停车是否拉手刹、倒车是否按双闪、是否超速等的全部的数据,相当于汽车的“黑匣子”。一旦发生交通事故,车辆管理部门就可以调取Carlog上的全部数据,每一分每一秒的车辆状况一目了然。

其实要想做到行车安全,任何辅助设备都是次要的,只有驾驶人心里真正意识到了“安全第一”才是最重要的。网络上有一句话说的很好,“安全是通向幸福最近的路。”作为一名驾龄近10年的“老司机”,虽说驾驶经验不少,但每一次开车上路,我都谨记:车行万里路,安全记心间。