数字点击:“老董调解室”的头雁效应

截至目前,“老董调解室”已为社区培养金牌调解员6名、义务调解员340多人,组建了社会调解组织125个。经“老董调解室”辐射引领,有效调处的信访投诉、家庭矛盾、邻里纠纷等累计870余起,接待信访人员1200余人次,处理来信诉求、网络投诉、电话投诉等1500余件,调解成功率达98%以上。

董生

基层的社会治理工作,没有轰轰烈烈的壮举,却与每个人的平安息息相关。董生,1960年出生,作为大连市中山区老虎滩街道办事处一名普通的工作人员,在调解岗位上已工作了15年。

“小事不出社区,大事不出街道。老董和他身边的调解员一起摸索出一套实用之法,调解成功率超过98%,在基层矛盾纠纷排查化解中收到了实效。”大连市中山区委政法委副书记宋伯陶接受采访时表示。

玉兰树下的和谐画面

4月16日,晴。记者走进老虎滩街道某处居民楼的普法楼院,映入眼帘的是一幅温馨和谐的画面:盛开的玉兰树下,几位居民在唠着家常,明媚的阳光洒在新铺的红色地砖上。

很难想象,这么美的楼院几个月前还是尘土飞扬,垃圾遍地。社区工作人员留存的几张老照片让人不得不相信这里曾经的窘境。如今这里则铺上崭新的地砖,修建盲道和宣传栏……中山区委政法委和老虎滩街道分别出资,让这个由几栋居民楼围成的小院焕然一新。居民们说,这里是老旧小区,现在环境好了,好多老住户又搬回来住了。

俗话说众口难调,在小院修缮后期,却发生了一个插曲。这么美的小院,要不要修挡车桩?一些车主不同意修,担心停车不方便。大部分住户同意修,一怕车开进来轧坏了地砖,二嫌车辆进出扰民,三怕机动车碰了在小院里玩耍的孩子和休闲的老人。

“老百姓的事儿不能硬来,得让人家自己‘转过弯’来。”老董告诉记者,对于这样的社区邻里矛盾,他和社区调解员首先认真了解住户的诉求,然后依靠楼院志愿者的力量寻求解决问题的方法。最后,居民们自己动手修建了挡车桩,既保护了小院的环境,也平息了居民间的意见分歧。

离百姓近点、再近点

老董在调解岗位上工作多年,具有扎实的调解功底、较高的个人威望。因此,老虎滩街道于2017年9月成立“老董调解室”。

街道干部王卫告诉记者,起初,老董的办公室设在街道办公楼的四楼,后来人们发现,老董总是在街道办的一楼接待前来反映问题的居民。“我这么做是为了让老百姓少爬几层楼梯。有时候来的是老人,还有的居民来的时候本来就带着气儿,费劲儿上楼就更来气了。后来我就在一楼接待来访群众,让老百姓进门就能把事儿说清楚,这有利于调解工作。”老董道出了原委。

王卫说,后来街道干脆将“老董调解室”设在了普法楼院的居民楼里,“虽然街道办离普法楼院只有几百米的距离,我们还是想办法让‘老董调解室’搬了过来,就是为了让我们的调解员离百姓近点、再近点。”

带着“温度”去调解

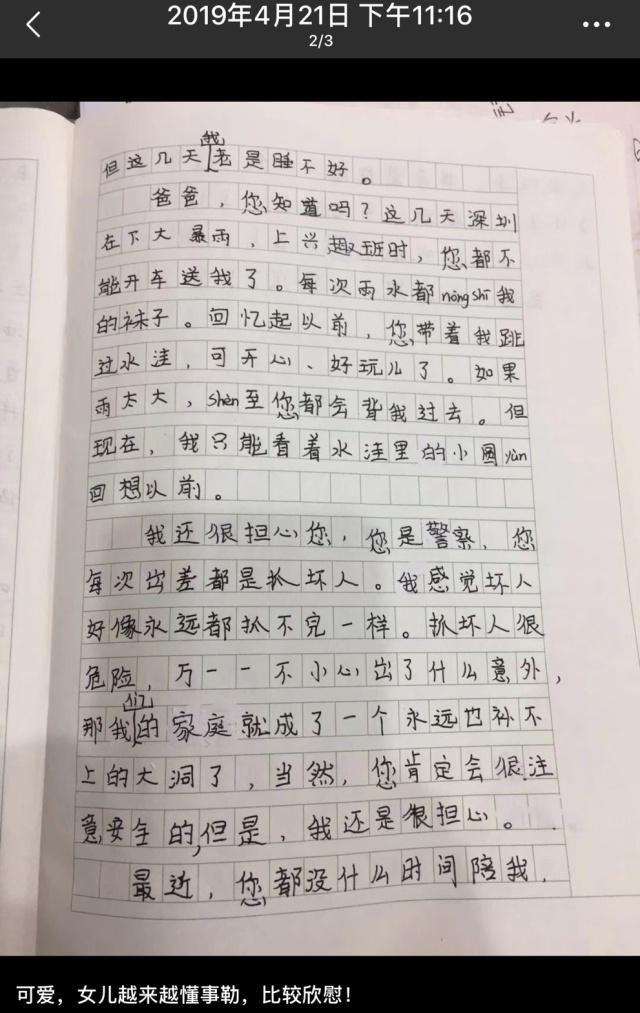

89岁的张大爷投诉楼上邻居家漏水,要求赔钱。经老董调解,张大爷不但没要钱,还跟楼上邻居成了忘年交。84岁的杨大娘寻求法律咨询,想打官司把过户给孙子的房子要回来。经老董调解,杨大娘继续和孩子们在一起。女儿陪着父母来咨询离婚事宜,因为“不想看着二老再吵下去了”。经老董调解,挽救了这个濒临破碎的家庭。

这些,老董是怎么做到的?在多年的调解工作中,老董摸索总结出一套“望闻问切”的工作方法:“望”就是仔细查看纠纷案件的卷宗,了解具体内容;“闻”就是多倾听双方当事人的说法,从中寻找药方;“问”就是询问双方的所需所求,找准解决问题的对策;“切”就是找准问题根源,对症下药,拿出具体办法。

“最重要的还是‘温度’。调解不能冷冰冰,得带着感情去和老百姓接触。张大爷要钱,其实是为了得到年轻邻居的尊重。杨大娘要房,其实是希望儿女更孝顺。老两口想办离婚,其实是没意识到将要失去的亲情和财产。真正摸清他们的想法,再用情感去说服,问题往往就能迎刃而解。”老董说。

基层治理,方法可以创新,但没有捷径,路还是要一步一步走出来。离百姓近点、再近点,带着“温度”去调解,这便是扎根于基层治理第一线的“老董调解室”带来的启示。