他们说:“当警察,就该踏踏实实工作,清清白白做人!”

1950年冬,凌晨4点的重庆缙云山上,山风凛冽,寒气刺骨。缠绕山间的重重迷雾,似乎正在讲述:新中国的前路才刚刚开始。

一束微亮的手电光,在林间小道上若隐若现,20岁的朱广魁正摸黑上山。此刻,他的任务是需要在2小时内到达隐藏在山顶的一处教理院,单枪匹马将一名重要“敌特”头目诱骗下山,实施抓捕。

“我事先早就安排了‘眼线’,跟守门的铁匠师傅说好,人一到他就给我开门,结果……”

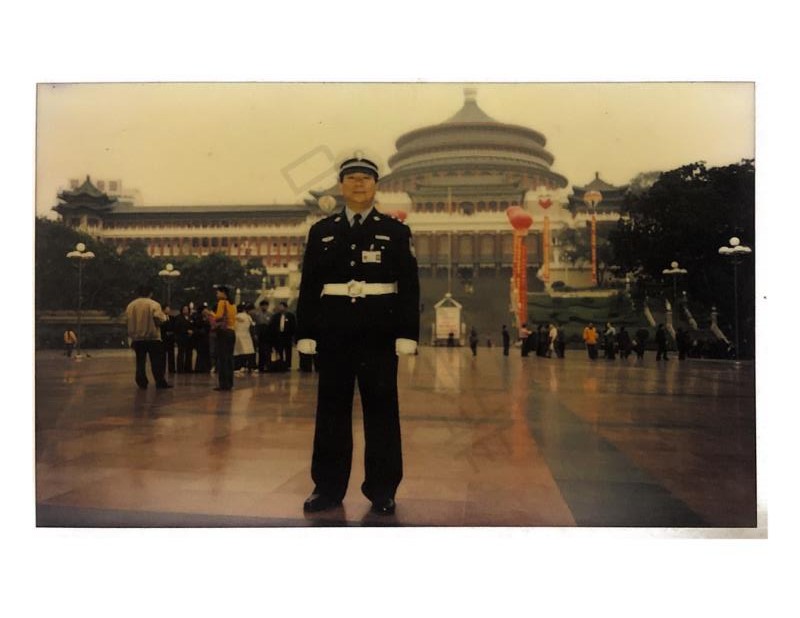

如今,已89岁的朱广魁每每跟儿子朱晓昙、孙子朱宁聊起这段过往,依然神采风扬,甚为自豪。身为新中国的第一代首批老警察,他不但见证了重庆公安的从无到有,从有到强,还将人民警察爱护百姓、踏实工作、机智勇敢的作风,传承给了相继加入公安队伍的儿子和孙子。

2019年4月,渝中区公安分局刑事侦查支队民警朱宁,刚刚步入婚姻殿堂,而他与妻子的“红娘”,正是他的爷爷朱广魁。

70年前首批老警察爷爷单枪匹马诱捕“敌特”头目

“我认为做警察要机智勇敢,不怕艰难和危险,绝不可轻言放弃!”记者近日见到朱广魁时,他用一口清晰的普通话讲述着自己做了一辈子警察的感受。

老爷子身体硬朗,精神矍铄,穿着一套蓝色西服,一头银发向后梳得整整齐齐。他静静地坐在那里,腰板挺得老直,虽然耳朵有些不好使,可只要聊起往事,能感觉出他双眼散发出的光亮。

深情的目光望过去,满眼都是自己年轻时候的影子。

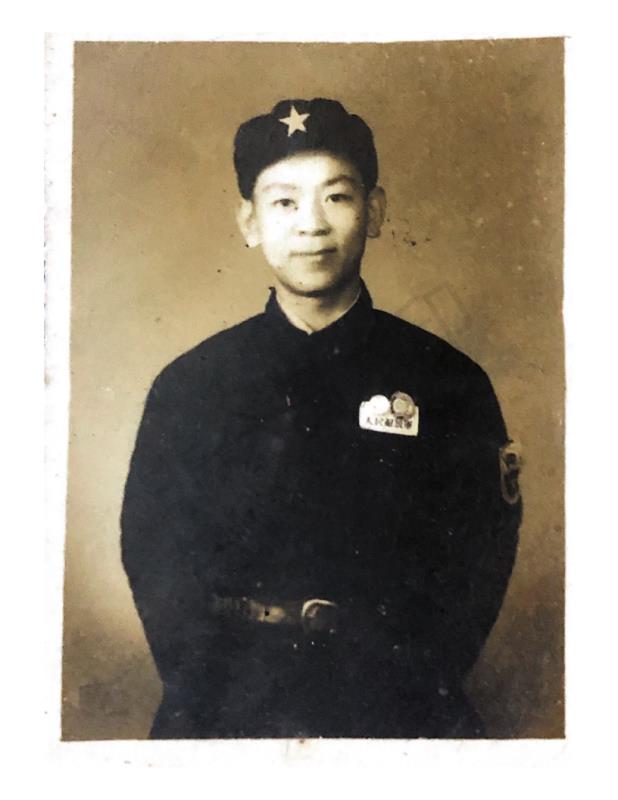

朱广魁生于南京。1949年4月23日,南京解放,同年6月他初中毕业后,报读了我党刚在南京成立的公安学校。随后,19岁的他,加入了中国人民解放军二野西南服务团公安支队,后来跟随组织从南京一路步行来到重庆。

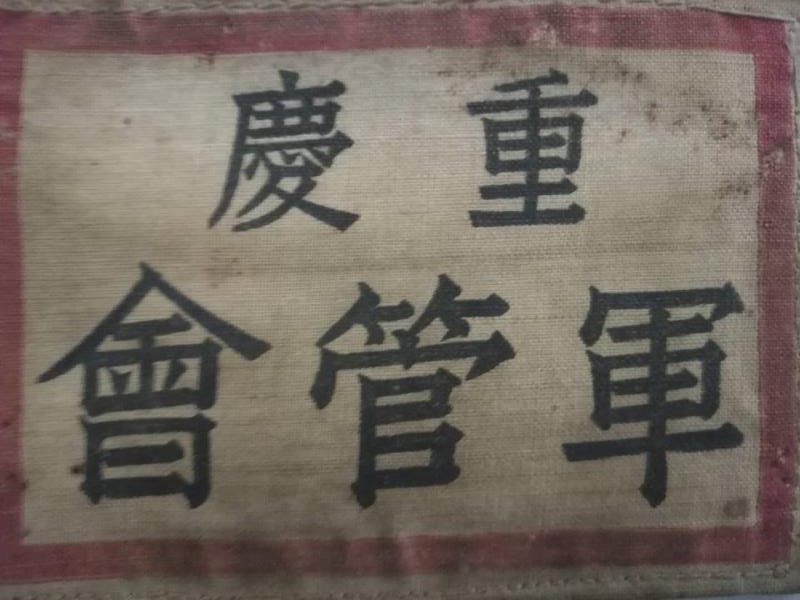

“1949年11月底,重庆解放后,我参与筹备成立了建国后最初的重庆市公安局,为人民群众培养新中国的人民警察。”朱广魁说,1年后,他分入原北碚分局金刚派出所,任政治干事兼侦查干事。

当时刚刚解放,大量“敌特”分子、散兵游勇、帮会组织等势力,对新生的人民政权极端仇视,疯狂地进行各种破坏活动,社会治安形势十分严峻。

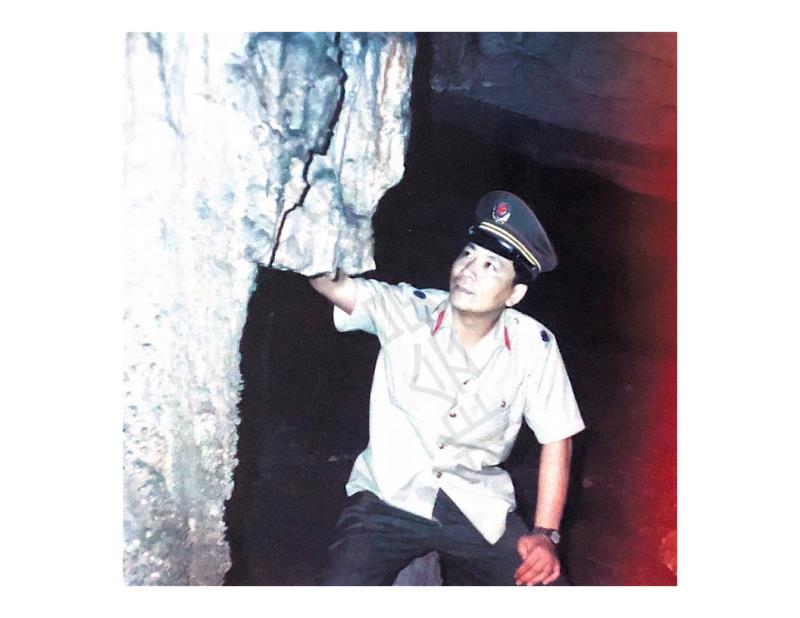

单枪匹马秘密诱捕“敌特”的故事,老人时常跟家人谈起。他说,当年那个“敌特”头目躲在缙云山上,以“授课”为名,给年轻学生们“洗脑”,培养新特务,很是狡猾。“我提前几天去踩好点,与教理院看门师傅打点好,然后当天凌晨4点,带着一把手枪,一支手电,摸黑步行潜上缙云山。6点,天刚蒙蒙亮,我准时到达大门口,进去后,学员和老师都还在睡觉。我说自己是政府工作人员,很客气地邀请目标人物下山,为我们介绍一下他‘教育’工作的相关情况,‘敌特’头目最终被‘骗’到派出所,不费一枪一弹成功实施抓捕。”

老人说,他那个年代,公安刑侦工作的装备很简单,基本上就是一把枪,一副手铐,一支手电筒,根本没什么高科技手段可言,破案纯粹靠人力走访和调查,以及民警的个人经验。

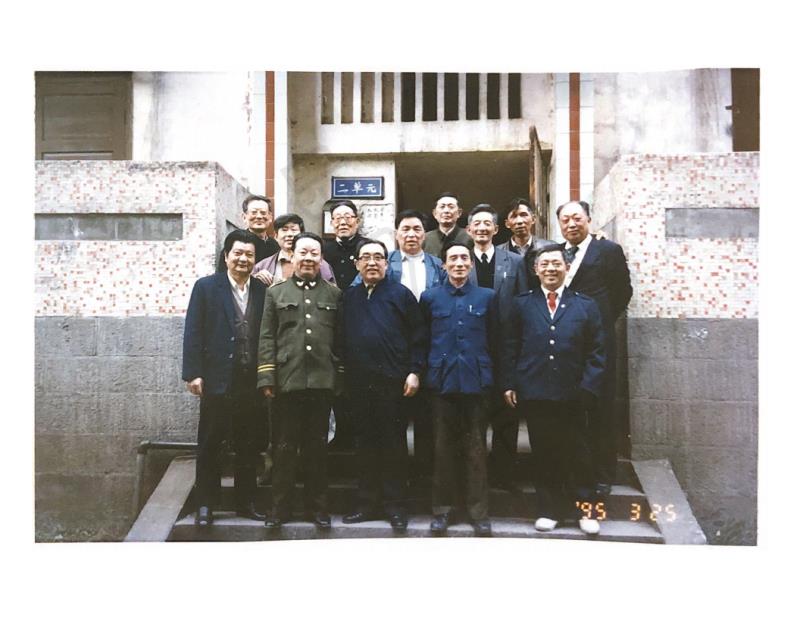

朱广魁在金刚派出所工作1年多后,又相继调入蔡家分驻所、天生桥派出所,1975年重回重庆市公安局,进入行政处管理科工作。1990年6月,老人带着对人民公安事业的无比忠诚光荣离休。

受朱广魁的影响,儿子朱晓昙1979年4月紧跟父亲的脚步,加入了重庆市交警大队一中队,从事交警工作。

这一干,又是一辈子。

“做交警挺苦的,孙子朱宁上幼儿园时,我常常带他到朝天门、小什字,远远地去看他爸爸站在圆柱形红白相间的交警指挥岗上指挥交通。既帅气,又辛苦。”朱广魁说。

40年前天雨路滑交警父亲挨个提醒“挂二档,慢慢开”

“我这一辈子都与马路结下了不解之缘啊!”现在63岁的朱晓昙,2016年从渝中区交巡警支队退休了。从警37年来,他一直扎根渝中区,既见证了渝中区道路和交通设施的迅猛发展,又经历着交通管控系统、交警警用装备的更新换代,以及市民交通安全意识的转变。

朱晓昙说,1979年他刚刚走上交警岗位时,路面上跑的是前苏联的伏尔加牌汽车,还有老解放牌、东风牌等,车流量不算大,但当年的道路管控设备及交通安全设施跟现在完全没法比。

“当时,我们一中队的管辖范围包括了小什字、民族路、朝天门和新华路,有不少路段都很陡。特别是朝天门地区,一下雨地面就滑得不得了,车辆经常侧滑,发生事故。所以只要一遇到下雨天,我们就要几乎全警出动,挨个给驾驶员打招呼,提醒路滑,要挂二档,慢慢开。”

“晴天一身汗,雨天一身泥!”,是当时交警的真实写照。

1985年之前,重庆的交通信号灯还是属于手动控制,后来才改成遥控。当时一旦遇到停电或特殊情况时,交警就必须站上指挥岗亭,用手势疏导交通。

朱晓昙说,当时他们指挥交通的装备就是一根指挥棒,一副超长的白袖套,夜晚时袖套从手掌拉到肩膀,起到如今“反光背心”的作用。此外,每人还会配一个镔铁大喇叭,执勤时向市民宣讲:“行人请走人行道!”

“进入上世纪90年代,开始有了自动红绿灯,但我们工作压力反而变大了,因为有了许多新技术新知识需要重新学习,我们每个交警都必须抽时间提高自己,补充文化知识,与时俱进。”朱晓昙说。

1.78米帅小伙交通事故截肢老交警写文章呼吁遵守交规

朱晓昙从事了10年的事故现场勘查工作。“当时追查交通肇事逃逸等案件,全靠交警自己人力走访调查。”他说,由于那个年代没有视频监控,为了尽快寻找线索和目击者,那几年他将整个渝中半岛的大街小巷、犄角旮旯,走了一遍又一遍。

当年,因为车速不快,人口和车辆较少,所以恶性交通事故的总量及事故率并不高。1981年到1991年10年间,朱晓昙处理交通事故1000次以上,凭着专业的态度和知识,从来没有遇到双方当事人不服,投诉的情况发生。

“我也曾遇到过不讲理的,被人往脸上和身上吐口水。”他说,尽管心里有酸楚有委屈,但一直清楚自己是名人民警察,从来都是擦掉口水,敬个礼,依然按法律交规严格执法。

90年代初,一次交通事故,令朱晓昙记忆深刻,至今难以忘怀。

当时嘉陵50型摩托车刚刚面市,受到很多年轻人的追捧。那一天,在下雨,路面很滑,朱晓昙在陕西路执勤,一个20多岁、帅气的小伙子,骑着摩托车过来,由于车速过快,摩托突然侧滑撞入了正缓慢靠站的12路公交车车底,小伙双腿被压住,紧急送入医院后,医生说要活命只能截肢。

1.78米的大小伙,截肢后只剩下1.2米高。

“小伙子原本是从事演艺工作的,当时正值改革开放,他一直憧憬着在朝天门做服装生意。而准备要结婚的女朋友,在医院守了他60天后,也远走高飞,离他而去。结局令人很遗憾和痛心,原本美好的人生因为一桩车祸而毁灭。”当时,朱晓昙以这个案例,写了一篇题目为《一段灰色的回忆》的文章,并在当年《重庆市交通安全报》上发表。

他希望以此警示市民,要提升交通安全意识,严格遵守交通规则。

今天渝中率先升级“智能交通系统” 市民交通安全意识也大大提高

随着渝中区交巡警支队的成立,朱晓昙开始从事车辆管理工作,审理车辆执照,并用一线积累的经验,对驾驶员们进行安全教育。他开始学习用电脑,到各特运单位讲解道路安全知识,希望从源头预防,避免事故的发生。

在他看来,交通安全的防范,远比处罚来得重要得多。

朱晓昙说,如今渝中区在全市率先升级应用“智能交通系统”,该系统集移动警务、指挥调度、交通诱导、交通组织、视频管理、违法处理、统计分析等多项功能于一体。

目前,渝中区灯控路口超过100个,联网率达到100%。其与传统红绿灯控制最大区别,就是实现全后台操作,不再需要民警现场手动控制,大大节省了时间。此外,包括200多个电子警察和违停抓拍在内的,3000余个监控摄像头遍布全区,在进一步帮助交通消堵保畅的同时,也让交通违法违章行为无处遁形。

而现在交巡警公路执勤时,不但有专业反光背心、可发出光亮的指挥棒,还配备了催泪瓦斯、强光手电、伸缩警棍、手铐、手枪、弹夹、警用急救包、警用水杯等“8大件”单警装备。

“尽管智能交通系统、交巡警警用装备,以及各种道路安全设施,在不断革新和升级,但随着城市道路的发展,人口和车辆的骤增,交通压力和突发状况的绝对数值也在增多,不过驾驶员的安全意识确实要比30多年前有了很大提高。”他认为,在同等条件下,如今交通事故率相对当年而言,肯定是下降了的,而且现在事故的调查、认定和处理效率更加快捷。

在朱晓昙看来,当今虽然有很多事物都在改变,但警察踏踏实实工作,清清白白做人,热心服务群众的初心永远不能变。当年,父亲朱广魁是这么教育他的,而后来他也是一直这么教育儿子朱宁的。

儿子接力交巡警工作依然“晴天一身汗,雨天一身泥”

“小时候爷爷带我去看爸爸工作的场景,至今难忘,觉得爸爸特别帅气!但当看着他大热天站在马路上,被汗水浸透的警服,心里又很受触动……”

35岁的朱宁,黑黑瘦瘦,个子不高,年少时他就将做警察,写进了自己的人生规划,也填入了高考的第一志愿。“当我考起重庆警察学院时,爷爷和爸爸都很开心,爷爷还特意送给我一台电脑,以作勉励。”朱宁回忆说。

2007年,朱宁毕业后,加入了渝中区公安分局巡警二大队,如愿成为了老朱家第三代,也是新时代的人民警察。第二年5月12日,汶川大地震发生,朱宁主动申请前往灾区抗震救灾。

对于他的这个决定,家人是既支持又担心。

“报名一周后,我跟着救灾队伍一起出发前往绵阳,负责维护稳定当地的社会治安、仓库安全以及运送救灾物资的机场安全。爸爸很担心我,专门跑到绵阳来,不过看了一眼就又回去了。”朱宁说,一个月后,他又来到北川抗震救灾,亲眼目睹了地震的惨烈。

朱宁回忆,满眼都是摇摇欲坠的危房,死神随时可能与你擦肩而过,现场条件非常艰苦,不过大家没有一个想抽签撤退的。他亲眼见到有同事突发急性阑尾炎,而仅仅去医院消了炎,又急急忙忙赶回来工作。“这次经历,对我的人生来说,是一次洗礼。真正学会了什么叫不抛弃、不放弃。”他说,当国家和人民面临灾难时,作为警察就应该勇往直前,义无反顾。

2010年,朱宁调入渝中区交巡警机动大队案侦办工作,接力爸爸曾经做过的工作岗位,也开始侦办酒驾、交通事故逃逸等案件。

朱宁说,他加入交巡警队伍时,渝中区的道路状况及安全设施比起过去,已经有了很大的变化,不会再因下雨路面打滑而交通事故频发。此外,随着现代化交通管控系统的逐渐运用,也有效地帮助交巡警缓解了路面指挥的压力。

“现在警察的装备也进步了很多,在配备的‘8大件’里还有急救包、水壶等,更加人性化。”朱宁说,虽然现在的交巡警不用再挨个提醒驾驶员们“慢慢开”,但人车流量与日俱增,要处理的路面交通情况也更加复杂多变,公路执勤时,依然是“晴天一身汗,雨天一身泥!”

牢记“家训” 他连跨两省抓捕2名10年网逃嫌疑人

由于工作表现出色,朱宁在案侦办逐渐参与了渝中区内刑事案件的侦破。“刚开始,面对社会的阴暗面,我的思想情绪难免受到影响,单位上要学习,回家我也会跟爸爸和爷爷交流,他们反复强调‘踏踏实实工作,清清白白做人’不管面对怎样的诱惑,在工作岗位上一定不能犯错。”

2011年,公安部开展网上追逃专项督察“清网行动”,以“全国追逃、全警追逃”的力度逮捕在逃的各类犯罪嫌疑人。朱宁参与了此次行动。

1999年,渝中区曾发生了一起凶杀案,两名20多岁的嫌疑人张某一、张某二实施犯罪后一直在逃,此二人成为渝中区“清网行动”的目标之一。

朱宁接到任务后,发现张某一早已更名换姓,身份证也改了,于是决定先到其老家江津摸排,希望从当地村民口中寻找线索。

“当时我们发现嫌疑人家里抱养了一个小孩,全家人对这个孩子特别好,我们通过刑事侦查手段,发现有一名贵州兴义的女子,频繁与这家人联系,对孩子情况非常关心,遂判断很有可能这个小孩就是嫌疑人的亲生子。”朱宁与同事根据这条线索迅速前往贵州兴义布控,可是一段时间下来一无所获。

“本来我都想放弃了,可想起爷爷那句‘踏踏实实工作’的嘱咐,决定再试一把。所以立马赶去当地派出所,将嫌疑人的相片和资料给所领导看,惊讶的是,所领导认出此人6年前因抢劫在当地被判刑,我们接着通过指纹和DNA比对,确认了他就是张某一,其在渝中犯案后逃到了贵州并结婚生子,后将孩子送回老家抚养。”朱宁说,他们最初的判断没有错,后来很快将张某一押回重庆接受法律的制裁。

在收网抓捕嫌疑人张某二时,朱宁和同事们运用了当时最先进的侦查手段。“通过监视发现,一般到了春节,就有一个广州东莞的电话号码,频繁与嫌疑人的哥哥姐姐联系,后来嫌疑人的一位至亲去世,该号码与家里的联系更加频密,这引起了我们的怀疑。”朱宁说,他们根据线索去到东莞,找到了这个号码来自一家小卖部的座机,经过侦查得知一名附近工地的外地建筑工人常常来打电话。朱宁顺藤摸瓜,果真在工地上抓获了张某二。

“在逃10多年,他过得很不好,孤身一人不说,天天提心吊胆,每晚梦见凶案现场都会惊醒,就连至亲去世,也不敢回来吊唁。”朱宁说。

在那次“清网行动”中,朱宁因突出的工作表现,荣立个人三等功。

70年刑侦设备手段不断更新仍有些东西始终不变

2014年,朱宁调入渝中区公安分局刑事侦查支队,如今是支队八大队探长,这几年他在这个岗位上,陆续荣获分局“十佳破案能手”等多次嘉奖。

他说,干刑侦工作,有三个“点”,最让民警兴奋和激动:即“锁定嫌疑人身份”、“成功实施抓捕”、“审讯较量中嫌疑人最终认罪,并追回赃款赃物”。

“事实上咱们警方不断提高和完善的刑事侦查设备、现场采集技术及侦办手段等,的确为快速破案提供了极大的帮助。”

朱宁回忆,爷爷当年侦查装备相当简单,破案全靠人力走访调查及办案民警的个人经验。就是10年前他被借调到派出所工作时,民警外出办案的装备,也就一部对讲机、一把枪和一根警棍。

不过近几年发展很快,最近还给民警配发了警务手机,办案时在街头就可通过警务手机内的技术手段,对嫌疑人进行比对和排查。

同时,刑侦设备及侦查手段,也已达到了一定高度。比如监控视频追踪、指纹、DNA比对库等,能有效帮助办案民警快速锁定嫌疑人身份及其行动轨迹。

“此外,近几年建立的执法办案系统,使办案流程也简化了不少。”朱宁说,现在很多手续直接网上审批,办案民警在立案和刑拘时,不用再填表,跑趟趟签字了。

这些改变与进步,都大大减少了办案时间,提高了破案效率。

据了解,2018年渝中区破获刑事案件3328件,破侵财案件2584件,占破案总数的77.6%。渝中警方充分利用民心天网和“雪亮工程”,开展网上巡防,实现视频监控无缝对接,1.6万个视频监控镜头遍布辖区大街小巷,全区各类刑事案件发案和侵财案件发案在连续三年大幅下降的基础上,同比再下降12.1%和6.3%。

“以前侦办盗抢案,寻找线索可能需要一周,现在几小时就有发现,甚至1小时就能破案,这本身对犯罪分子犯案也起到了相当的震慑作用。”朱宁说,如今渝中区所有街面案件,破案率达100%。

建国70年,虽然刑侦“硬件”不断更新,但朱宁认为,有些东西却始终不变。

比如:案发后,耐心询问受害者,从每一处细节中寻找突破口;勘察中,现场仔细搜索取证,采集犯案的蛛丝马迹;侦破中,全面调查嫌疑人家庭背景,搜集社会关系等大量基础信息;抓捕时,制定详细周密的计划,勇往直前、决不退缩;审讯中,与嫌疑人短兵相接,斗智斗勇,突破心理防线,最终使其认罪伏法。

这些种种,不论任何时代,都是高科技设备和技术手段无法替代的。

“破案”二字,绝不是它笔画表现出来的那么简单,这里面包含了太多刑侦民警为此付出的智慧和汗水,甚至鲜血与生命。

“新时代,有新的要求。犯罪分子的犯案手法变化也非常快,作为刑侦民警同样需要不断学习提高,与时俱进。”

朱宁说,他永远坚信“邪不压正”!

爷爷当红娘一次“生死经历”他与妻子定情

采访中,朱宁告诉记者他人生中一件大喜事:4月13日,他和恋爱2年多的妻子,刚刚一起牵手步入婚姻的殿堂。

朱宁妻子,何梦薇,比他小4岁,在重庆轨道集团工作。说到如何与妻子结缘,朱宁笑着说,整个过程颇具戏剧色彩,总之就是俩字“缘分”。

“咱们干警察的,特别刑侦工作,本身就很少有女孩受得了。”朱宁说,由于自己性格内向,恋爱方面不够主动,再加上工作又忙,陪伴女友的时间,确实少得可怜,所以婚姻大事也就耽误了下来。

不过,爷爷看着相当着急,为此还偷偷抹过几次眼泪。后来,就开始背着孙子,四处找人打听,为朱宁张罗“媳妇”。

2017年,爷爷有一次生病住院,认识了一位同病房的病友,交谈中得知彼此二人都是做公安工作的,两位老人相谈甚欢。后来,更是谈到相互的孙子和孙女,目前都是单身。二老一合计,干脆交换了孩子们的电话号码,让他们私下联络联络。

无巧不成书。这位老人,就是朱宁妻子的外公。

然而,事情的发展从来没有想象中那么简单。“尽管双方都有了对方的电话,可能确实是因为我性格和工作的原因,一个多月过去了,彼此都没有迈开第一步。”朱宁说,直到后来的一次“生死经历”,他才鼓足勇气,拨通了女孩的电话。

他说,有一次和同事们,前往广东清远追逃,由于天雨路滑,他们乘坐的汽车,在高速公路上发生了车祸。车辆失控侧滑,猛烈撞击到护栏,车内不少人都受了伤,他从车厢里爬出来,立时呕了两口鲜血。

“当时我觉得自己就要死了,心想着这么年轻,还没结婚,太不甘心了。”朱宁说起那段经历,现在还有些后怕。于是,他马上摸出手机,拨通了对方的电话,并将自己的情况与女方进行了沟通。对方当时就答应了与他见面。

让朱宁没有想到的是,二人的第一次见面,女孩就给他带来了一件暖心的礼物:一个加热眼罩。朱宁说,女孩知道他受了伤,这件礼物肯定是花了心思的,让他很温暖,就感觉她是一个细心体贴的女孩。后来二人在交往中,也证明了他当时的想法。

“当警嫂,一定要做好心理准备。你选择了我,很多时候,没有时间陪你,如果有了孩子,包括家里的事,你要多担待些。”朱宁一脸幸福地说,可能妻子的父母,跟其他长辈,有不少也都是从事警察工作的缘故,所以对他的工作十分理解和支持,在生活中也尽量给予他体贴与温暖。

时序更替,梦想前行。

大写担当,奋斗芳华。

70年光辉岁月,带走了“老朱家”祖孙三代的青春,却带不走他们守护百姓,为国家和人民执行正义的初心。他们的脚印蹋满了人民警察事业的苦与乐,更蹋满了他们一生的心愿。“当警察,就该踏踏实实工作,清清白白做人。”的家训,依旧在耳边回响。