孩子作为家庭最大的希望,靠学习改变命运,靠知识改变人生,这种理念是无数家庭秉承和坚持的力量所在。为了让失学的孩子有学上,追求人生梦想。十一年,他勤俭节约、努力工作、尽所有力量,将这些孩子扛到离希望更近的地方。

一封没有血缘关系的“家书”

“尊敬的陈争叔叔、魏红燕阿姨,我是潘舒婷,2019年我在成都向您道一声祝福……”

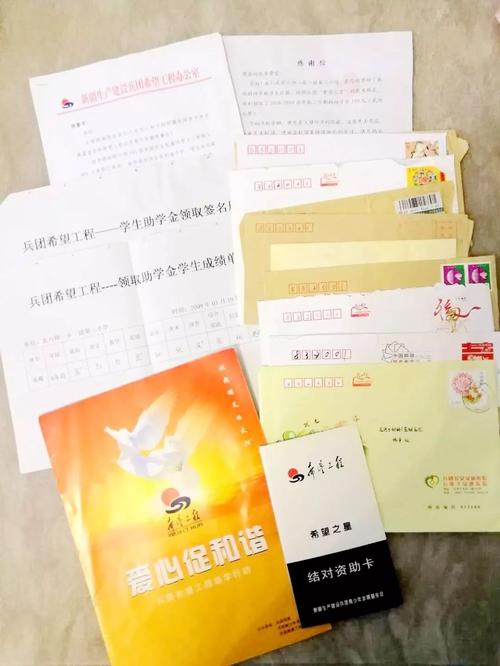

这是一封从四川成都长途跋涉寄到新疆石河子的信件,淳朴的文字饱含着对远方长辈的祝福。简单的信件,深藏着“家书”般的温暖。这份温暖背后,是没有血缘关系两代人的十一年牵系。十一年来,这两代人一直用最传统又最温暖的方式——记挂着对方。

十一年前,陈争决定帮扶这个因家庭贫困而挣扎在失学边沿的孩子,让潘舒婷摆脱了对未来的惶恐,也把这两代人紧紧系到了一起。

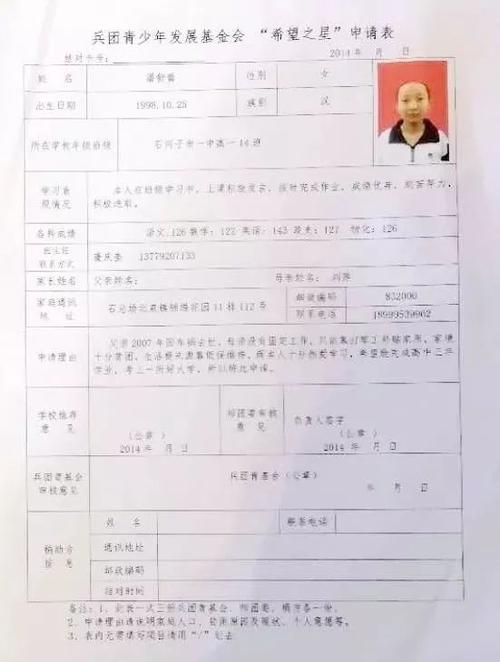

2009年,陈争在和朋友吃饭时获知兵团希望工程。善良的他悄悄通过希望工程,结识了住在石河子市145团的潘舒婷一家。潘舒婷到了上学的年龄,对于这个没有固定收入的家庭,供养孩子读书让家人犯了愁。

十一年,他没有因买房、娶妻生子、生病等情况,而减少对潘舒婷的资助。他时刻牵挂着舒婷,每隔几天都会询问舒婷学习和生活情况。尤其在高考前夕,他怕舒婷被繁重的学习压垮,怕她营养跟不上,只要休息他便带着大包小袋的营养品,送到舒婷的家里。

2017年,争气的舒婷考取了——四川农业大学。

十一年,陈争夫妇默默的坚持和无私的付出,让他们这没有血缘关系的两代人,超越了血亲间的亲密。

她的“第二个爸爸”

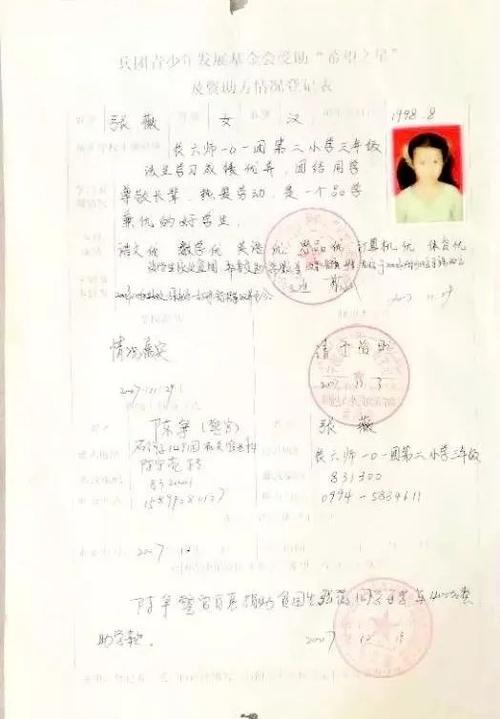

在资助潘舒婷之前,陈争已帮扶了另一个孩子。他领到工资后,没有像其他同事一样拿去给自己买一套像样的衣服、犒劳自己吃一顿烤肉,也没有给当时女朋友买一件礼物,而是急匆匆的攥着钱跑到邮局,郑重的将钱塞进信封,寄给了一个孤儿——张薇。

张薇是个不幸的孩子,从小便失去双亲,与姑姑相依为命。2007年,陈争走进她的生活,从此她有了自己的文具、书包和课本,有了一双可以牵着她进入梦想的大手。

陈争在资助张薇后,担心家人反对,便试探性的告知家人,没想到家人不仅没有责怪他,还积极支持并他一起去帮助孩子。

时至今日,他依旧保存着张薇小时候画的画。

心地善良,可以照亮世界

陈争相继资助了张薇、潘舒婷两个家庭。他的肩上挑着“三个家庭”的希望。孟子曰:“闻一善言,见一善,若决江河,沛然莫之能御也。”在丈夫的影响下,妻子魏红燕默默的和他一起扛下了“三个家庭”的重担,这一扛,前后就是整整十一个春秋。

十一年来,他们用“家书”关注着孩子们的成长;十一年来,他们一直用心帮助着孩子。

孩子家长为感恩他的善举,精心制作了一面锦旗,送到石河子监狱。

心地善良,可以照亮世界!帮助别人,可以温暖世界。这些“家书”与资助单,是爱的交织,是对善的回应,他们的善举,让我们了解到了陈争夫妇的善良与不凡。(陈玉东)