原标题:赵含宁撂不下照相机

肩上始终背着相机,用好相机就是工作的一份内容,他是一名长期从事公安新闻宣传的老战士。

1993年7月23日,一个黑色日子。这天,由宁夏银川飞往北京的2119次航班起飞时突然失控冲出跑道,坠毁在机场附近的湖水中,机上108名乘客、5名机组人员中的55人身亡。

宁夏公安厅救援警车迅速赶到现场,从车上下来一个戴近视镜、肩背照相机的小伙子,跟着抢险队伍深一脚浅一脚地向飞机残骸走去。一千多米长的泥沼中,散落着飞机零件和旅客的行李物品,他的脚和小腿被划破了好几道口子,鲜血直流,膝盖以下全部浸在飘满血污和厚厚一层航油的水中,先行到达的武警和消防官兵已在紧张地工作。

这个小伙子举起了相机,他是第一个到达现场的记者。他就是赵含宁,当时的人民公安报记者,现任宁夏公安厅政治部副主任、宣传处处长。当晚,赵含宁和另外一个同志写成了《黑色星期五——7·23空难纪实》的传真给人民公安报社,稿件刊发后被多家媒体转载。

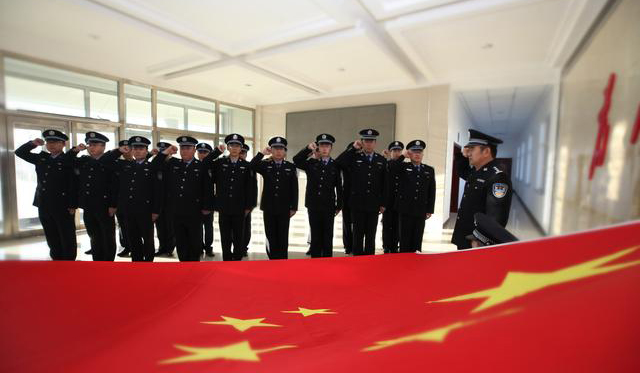

1999年4月20日凌晨,一群暴徒疯狂袭击了深受市民爱戴的银川110巡逻车,4名巡警牺牲。银川市“4·20”特大爆炸袭警案发生后,赵含宁深入一线采访,始终与办案民警在一起,他牢记一个记者的责任,要通过手中的相机和笔,记录下人民警察侦破重大刑事案件的点点滴滴。

当“4·20”袭警案两名主要犯罪嫌疑人在河南洛阳落网的消息传来后,他连夜随银川市公安局押解组出发赶赴洛阳采访。赵含宁没有来得及通知家人,两天后,他妻子才知道他去洛阳了。在洛阳,赵含宁详细地了解了抓捕犯罪嫌疑人的过程,除了采访,他还协助专案组看管犯罪嫌疑人、整理案卷材料,每天只睡两三个小时。

回到银川后,他以最快的速度将“4·20”案件侦破的消息发往各个新闻单位,《人民公安报》《南方周末》《中国青年报》等报刊都以较大篇幅刊出了赵含宁撰写的通讯《千里缉凶慰英灵》,其中,《南方周末》刊登了赵含宁撰写的稿件后产生较大的社会反响。

他是能文能武的公安宣传的警官。1985年宁夏大学毕业后,赵含宁分配到宁夏警校当老师,1987年调到宁夏公安厅从事新闻宣传,一开始是文字记者,1988年,单位给他配发了一台理光KR10相机,有了相机,自此宁夏公安警队珍贵的历史影像被他记录在镜头里,展现在各类媒体上,让人们认识了宁夏公安,西部警察。

写文章、拍照、洗印黑白图片,这些都是赵含宁日常的工作。1990年,赵含宁写稿日渐成熟,成为当时《宁夏法制报》忠实的通讯员和读者,每年在《宁夏法制报》刊发的配图新闻稿件有30多篇。除过本地报纸,赵含宁还给《人民公安报》供稿,文字稿发传真,新闻照片大多是装在信封里寄往北京,往往半个月后见诸报端,他欣喜多天。

自从1987年算起,赵含宁从事公安报道、摄影已经31年。在他的作品里,有公安民警侦破案件的随警采访,有反映公安民警工作生活的,有反映警方社会治安管理整治的三大类。三十多年来,他笔耕不辍,默默在公安宣传战线上驰骋,已写下百余万字的通讯报道、文学作品,先后有26篇作品获国家级新闻奖,30多篇作品获省级各类新闻奖。1995年至2003年,赵含宁共在《人民公安报》上刊登反映宁夏公安工作的稿件338篇,在其他媒体上刊登稿件647篇。其中,《还国宝以宁日——宁夏打击盗窃、走私文物犯罪纪实》《中卫固沙林场39年无火灾》《宁夏动员全社会参与禁毒》《宁夏警方跨省“打非”——缴获盗版教材10万册》《凤城人民向你们问好——银川市110受欢迎》《公安厅长暗访记》《草原在控诉》《局长哭了》《证据击倒了点子大王》《流血也流泪的当代警官》等稿件受到公安机关及广大民警的好评。1992年以来,他本人连续7次被人民公安报社评为优秀记者。由于在公安宣传工作成绩突出,1996年,赵含宁被公安部授予“全国优秀人民警察”称号,是人民公安报驻各地记者中唯一获此殊荣的。参加工作以来,他荣立个人二等功两次、三等功一次。

新时代新作为,愿赵含宁拍出更多的好作品。(首席记者 张怀民 图片由赵含宁提供)

1998年宁夏回族自治区成立四十周年大庆期间,公安民警正在执勤。

上世纪九十年代,公安民警进行射击训练

上世纪九十年代的银川交警

银川市“4·20”暴力袭警案犯罪嫌疑人被押解回银川

民警下乡的“好伙伴”

拔河比赛

神鹰

特警雄风

特警雄风