乡贤评理堂,搭建起调解矛盾纠纷、传播文明乡风、参与基层治理的重要平台,用心用情化解民间矛盾,用法用德教化民众百姓,成为新时代“枫桥经验”的生动实践,探索了一条依法治理、以德治理、民主自治相结合的乡村善治新路。

让我们先来看部微电影,形成乡贤评理堂初印象!

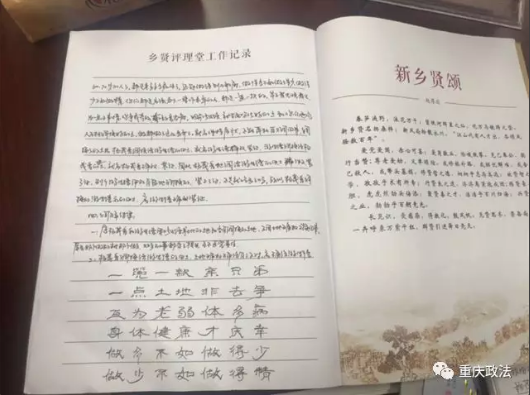

一篼一款亲兄弟,一点土地非去争……”11月13日,永川区临江镇隆顺村乡贤评理员陈久述坐在乡贤评理堂里,在自己工作本记录本的最后一页,写上这首打油诗。

原来,13日下午,陈久述接到一起电话,一位小叔子和嫂子为争土地发生纠纷。陈久述立即前往调解,化解了这起矛盾。“写笔记除了记录整个调解过程,我还习惯把过程中的做法和感悟归纳总结成打油诗,送给当事人。”陈久述说,他当调解员10年了,从去年初开始,每调解一起案子写一首打油诗,目前已经写了153首了。

这“诗派调解”法在村里很是管用,陈久述这个名字也越来越有名气。村民们都叫他“久述”,又因当地方言中“久述”和“九叔”发音相近,渐渐的,大家都亲切地喊他“九叔”。

“九叔”的153首打油诗,记载着153个调解故事。前不久,他的故事被拍成微电影——《九叔评理新枫来》,并在“全国第三届平安中国微电影微视频微动漫”中被评为“十大微电影”。

陈久述详细的调解记录和“打油诗”

作首打油诗 25秒

化解矛盾和纠纷3

“叮叮叮……”

11月13日下午5点过,陈久述的电话突然响了起来。

“九叔,你还没下班啥?”电话那头传来一个女声,很是着急。

“没下班没下班!有什么事,不着急,您慢慢说。”陈久述赶忙安慰说。

“我小叔子把我田里的菜砍了!真是气死人了!九叔快来评评理嘛!”打电话的是永川区临江镇高滩村的居民游先德,询问详细地址后,陈久述提着包立马前往。

当陈久述走进游先德家门前时,游先德和小叔子杨茂香正在你一言我一句的争执着。

“大家先不要吵了!吵架解决不了问题,我们慢慢把事情来龙去脉先说明白。”陈久述拍拍小叔子杨茂乡的肩膀,让大家坐下把争执原因说清楚。

原来,多年前村里修路,66岁的杨茂香将自家一块土地与哥哥家进行了调换。调换后,兄弟两家人互种对方的土地,一直相安无事。

“这地本来就是我家的,不因为你在种就成了你的了!”游先德说,今年,小叔子竟将她家的土地进行了确权,而小叔子家换来的地却是自留地,不能确权。

为此,游先德觉得很是吃苦,气不过便先将小叔子家种的菜拔掉。而小叔子杨茂香发现后很生气,一怒之下也向嫂子种的菜下了手。

“你们两家是亲兄弟,也都是60来岁的人了,有啥子不能坐下来好好商量……”陈久述让两家人对面而坐,一点一点的对事情进行分析,细细讲道理。

慢慢的,两家人都认识到了自己的不对,决定拿回自家的土地继续种,大家依旧是和睦的一家人。

“一篼一款亲兄弟,一点土地非去争。互为老弱体多病,身体健康才庆幸。做多不如做得少,做少不如做得精。”第二天,回到评理堂,陈久叙述拿出一本200多页厚,封面贴有自己照片的“永川区乡贤评理堂工作记录本”记下了这起叔嫂纠纷经过,并在记录本最后一页作了这首打油诗,为这起纠纷划上了圆满的句号。

陈久述在“乡贤评理堂”调解邻里矛盾纠纷

行走在田坎上的调解诗人

在乡贤评理堂,翻开陈久述的工作记录本,A4纸大小的本子里,面密密麻麻记录着他的调解记录,每个案子最后都配了一首打油诗。

陈久述说,这些诗,有的是回来后作的,有的是现场作了送给当事人。

这作诗调解纠纷的习惯是怎么养成的呢?陈久述告诉记者,十年前他就开始当调解员,调解的纠纷多了,他也对群众之间的各种矛盾问题,心里也早有了一杆秤。

“我希望总结这些纠纷案例,来提醒当事人和其他老百姓。” 陈久述说,但自己一直苦于没有找到好的方式。直到女儿大学毕业做电商,为鼓励女儿创业,他有感而发写了一首打油诗。

“这写诗的方法也可以用在调解中嘛!”陈久述受到启发,很快,他就把打油诗用在了调解中。

“夫妻本是同林鸟,哪来怨恨这么深。珍惜现在之拥有,相伴白头度余生。若是一人撒手去,谁来关爱孤单心。”这是陈久述第一次为调解夫妻纠纷现场作的打油诗。

2017年1月,村民鲁某和郑某夫妻两人,因为家庭琐事,在家中发生抓扯导致受伤。陈久述来到夫妻俩家中,调解开导,让两口子互相理解,并给对方道歉。见两口子和好如初,陈久述来了灵感,马上写下这首打油诗送给这对夫妻,希望他们以后发生矛盾,能看到这首诗,互相包容。从去年1月到现在,陈久述记完了两个记录本。他走村串户,深入田间地头,化解老百姓各种扯皮事儿。近两年来,一共调解了153个案子,写了153首诗。“每一首诗都是一个调解案子”为此,陈久述也被称为“行走在田坎上的调解诗人”。

陈久述调解邻里矛盾纠纷

107位乡贤评理员打通永川基层治理脉络

在永川区,像陈久述这样的乡贤评理员一共有107位。

同时,也有107个“乡贤评理堂”在永川各村社挂牌开张。这107个“乡贤评理堂”,有的结合文化中心户、法治大院等聚居点布局建设,有的依托公共服务中心、综治调解室等现有场地,因地制宜,建在群众身边,让群众“找得着”、“帮得上”。

“不是谁都可以当我们乡贤评理员的。”村支书告诉记者,乡贤评理员要通过院坝会推荐、村民代表会评议、初评候选人公示、镇街走访复核、镇街综合评议、正式候选人公示、镇街党组织认定的“七步评选步骤”,才能当选。

据介绍,通过认定的乡贤评理员每年由永川区委政法委进行集中培训、每月由基层司法所定点指导。定期评选“十佳乡贤评理员”,树立典型,增强乡贤评理员的荣誉感、使命感和责任感。

同时,乡贤评理员纳入人民调解员队伍,予以颁发证件、明确身份、专门培训。对于乡贤评理员不能直接化解的重大矛盾纠纷,规定必须逐级向上反映,形成村级乡贤评理、镇级矛盾联调、区级多元对接的矛盾纠纷调处网络。

像陈久述这样认真负责的乡贤评理员们,打通了永川区基层治理的脉络,让“大事共议、实事共商、好事共办”成为了乡贤评理堂的生动写照。乡贤评理员群体已成为乡村治理的“草根精英、民向力量”,推动崇德尚法,带动公序良俗,成为德治法治自治融合统一体,传承新时代“枫桥经验”的特色品牌。

乡贤评理员吕祥杰向村民讲家风家训

“法治茶话会” 创新普法新方式

让老百姓边嗑瓜子边学法

“大家说,我们要是遇到万州公交车女乘客坐错站的情况该怎么办?”

“下一站下嘛!”

“对嘛,下车转乘,公交卡又不收钱!”

……

11月14日下午,暖暖的阳光洒在永川区中山路街道卧龙凼社区的院坝里。60多位居民齐围坐成6桌,一边喝茶一边磕着瓜子,听律师吴凤勤讲着前不久发生的公共交通安全案例。她用通俗易懂的语言为居民们解析了案例中主体涉嫌的罪名和相关赔偿,还请居民代表们主动举手发言,一起谈谈此案例给自己带来的启示。

发生在卧龙凼社区的这一场“茶话会”,其实是永川区司法局开展“法治茶话会”向群众普法的其中一个缩影。

“通过调研我们发现,农村居民使用新媒体频率的参与度比较低。所以,用新媒体方式普法,并不太适用于农村普法。”永川区司法局法制宣传教育科科长廖晓莉介绍,茶会是旧时商人在茶楼进行交易的一种集会,如今,由古代的茶会的基础上逐渐演变而来的茶话会已经成为人们互相谈心、表示情谊、交流感情的传统形式。而作为巴渝茶文化重要的发源地之一,茶话会是永川人喜闻乐见的集会形式。于是,为积极培育地方法治文化,创新普法宣传模式,今年3月份,该司法局借力茶话会“轻松愉快”的氛围优势,搭建“法治茶话会”平台,努力构建“参与式”普法。

“‘法治茶话会’让老百姓在轻松愉快的氛围中学到法律知识,逐渐提升法律意识,遇到事情后知道通过法律途径解决。”廖晓莉说,相比之前的传统普法形式,“法治茶话会”形式更生动,让老百姓更主动地接受普法教育,并带回给身边的亲戚朋友,推广性更强,收到了事半功倍的效果。

廖晓莉介绍,为提升普法工作群众参与度,“法治茶话会”紧扣群众关心、关注的热点难点问题开展普法,针对不同区域、不同人群选题。区域层面:乡村以乡村振兴、精准扶贫、征地拆迁、环境保护、医疗卫生、社会救助等为重点;城区以教育就业、食品药品安全、消费者权益保护、扫黑除恶等为重点;园区以安全生产、依法经营、风险防控等为重点。人群层面:以“提高执法公信力,加快法治政府建设”为目的,强化领导干部学法用法;以培育社会主义核心价值观为主线,深化青少年学法用法;以“诚信守法、依法经营”为宗旨,增强企业管理人学法用法;以提升依法维权能力为重点,推进农民及农民工学法用法,不断激发学法用法新热情。

据了解,从今年3月截至目前,“法治茶话会”已经开展58场。如今,作为新的普法形式,已经在永川区各镇街、各部门推广。

廖晓莉表示,接下来,“法治茶话会”还将开进企业、学校,努力打造“一镇(街)一特色”“一部门一主题”,积极顺应新时代群众对普法工作的新期待新要求,以“大普法”格局催生护法守法新风貌。