你知道贪污贿赂案件由哪个机构在办?相信不少人会脱口而出:反贪部门。今年年初这个答案是正确的,可是现在这个答案是错误的。因为按照司法改革日程表,各级检察院反贪部门转隶到新成立的监察委员会,今后所有的贪污贿赂案件都有监察委员会办理,反贪部门退出了历史舞台。改革开放40年,也是检察院重建40年,那么,反贪部门经历了那些变革?今天,我们来听听青海省西宁市人民检察院职务犯罪检察局局长陈杰的讲述吧。

陈杰,1964年出生,有着33年的从检经历。

今年7月中旬一个阳光灿烂的下午,在宽敞明亮的办公室内,和记者相向而坐的陈杰就着浓郁的茶香开启了一段记忆,他慢慢地回忆着过往的点点滴滴,回忆着他与反贪工作的情缘。

20世纪80年代

经济检察科既有侦查决定逮捕职能又有起诉的职能,我们把这种办案模式称为“一竿子插到底”。

“1985年通过国家招干考试,我到青海省海南藏族自治州共和县人民检察院经济检察科工作,经济检察科是反贪局的前身。当时的我没有什么法律知识,在工作中闹了不少的笑话。有一次科里讨论一起行受贿案,我发表意见说的全是外行话,领导不停地纠正着。从那以后,我就下定决心要攻克法律知识这个‘堡垒’。那时候法律书籍特别少,也没有司法解释等辅助资料以及其他工具书,学起来很艰难。”陈杰道。

1986年2月,陈杰被安排到西北政法大学进修4个月,学习了与检察工作相关的学科,进修回来当了助理检察员。次年,他参与办理了一起倒淌河供销社工作人员贪污4000元的案件,“这是我在经济检察科这个岗位上的第一次、也是最后一次的出庭公诉案件。为什么这样说呢?这不得不提一下当时的办案模式。那时候经济检察科既有侦查决定逮捕职能又有起诉的职能,我们把这种办案模式称为‘一竿子插到底’。后来为了改变办案人员‘既是运动员又是裁判员’的模式,国家进行了改革,将原来行使的逮捕、侦查、起诉权加以分离,强化了彼此间的监督,使案件更加公正公平。”陈杰对自己的第一次出庭公诉记忆深刻。

“那时候我们在法庭上只是象征性地读起诉书,不像现在的公诉人将代表国家公诉的职责发挥得淋漓尽致。当时的举证、宣读案卷等都是法官在做,这是因为当时案件审理遵循的是‘纠问式模式’,法官还有退侦权,可以直接将他认为不合适的案件退给检察院,1997年1月1日起法院就无此权利了。”说起当时法庭上的情形,陈杰还是有些伤感,虽然他对反贪岗位上唯一的一次出庭比较满意。

“当时,凡是与经济沾边的案件经济检察科都办理,如贪污、行贿受贿、偷税漏税、贩卖假烟假酒等。”

1987年,勤奋好学的陈杰考入了北京政法干部管理学院检察专业班,这是最高人民检察院委托开设的面向全国检察系统的首届大专班。“给我们上课的老师都是大师级的,如樊崇义、赵秉志、陈兴良等。这两年的学习为我在今后工作中得心应手打下了坚实的业务基础。”言语中带着对那段求学岁月的感恩之情,更有一份眷恋。

学成回到海南州共和县检察院的陈杰如鱼得水,很快成了办案能手。11起案件的办理为经济检察科赢得了最高检的集体表彰,每人得到了100元的奖励。“之所以记忆犹新,是因为拿到了相当于当时一个月的工资。”他开心地道。

20世纪90年代

社会主义民主法制建设已经提到了国家的重要议程,经济检察科更名为反贪污贿赂局,只承担侦查案件这一职能。

“进入90年代,对检察官的学历要求高了,至少要取得大专学历,好在我80年代末完成了大专教育,但是随着法治建设的日益推进,我还是感觉到自己的学识不够,所以一直没有停下学习的脚步。”越来越热爱检察工作的陈杰求知欲很强。1990年9月,西宁市人民检察院招录检察官,想在更大平台施展才能的陈杰报名参加了考试,结果他成功了,考到西宁市城东区人民检察院工作,也毫无悬念地进了经济检察科,“其实,我最想去的是起诉科。在共和县检察院的那次出庭支持公诉给我留下了难忘的记忆,我想站在法庭上发表自己的公诉意见。”陈杰说起当时的情形还是有些遗憾。

从检33年来,一再坚持学习的陈杰已经是我省检察系统的业务能手了,如果不是他自己说,谁能想到他初入检察系统时竟然是一个法律知识为零的毛头小伙呢!

“不学习怎么能在岗位上有所作为呢?怎么能践行法律赋予的维护公平正义之责呢?怎么能够为法治建设进程助力添彩呢?也只有学好专业,才能在工作中更加自信、毫不畏惧。你看看,现在国家这么重视政法部门队伍建设,没有个法学本科学历就别想进入政法系统。入额检察官的要求更高了,得通过法律职业资格考试才行,只有扎实的业务功底,才能践行习近平总书记‘努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义’这一要求,才能杜绝冤假错案的发生。”陈杰表示随着时代的进步、社会的发展,对政法干部素养的要求也更高了,这是法治建设的必然要求。

“在这个时期,经济检察科更名为反贪污贿赂局。1996年8月,西宁市城东区检察院经济检察科更名为反贪污贿赂局,下设侦查一科、二科、综合科。司法体制改革进一步推进,反贪侦查的管辖范围、执法要求等方面发生了重大变化。反贪局的软硬件设施建设提到了重要日程。”

21世纪

司法体制改革在我省有条不紊地推进,各级反贪部门完成了自己的使命退出了历史舞台,监察委员会成立。

“我记得在2000年,反贪局不仅有了标准的办案区,还有了同步录音录像设备等,法警的作用也得以充分发挥。2007年,西宁市城东区检察院告别了手写案卷的历史,每个科室配备了电脑……这都是日益推进的法治建设进程所要求的,整个国家的法治建设迈出了一大步,公民的法治意识提高了,办案人员的法治素养也得迈上新的台阶。

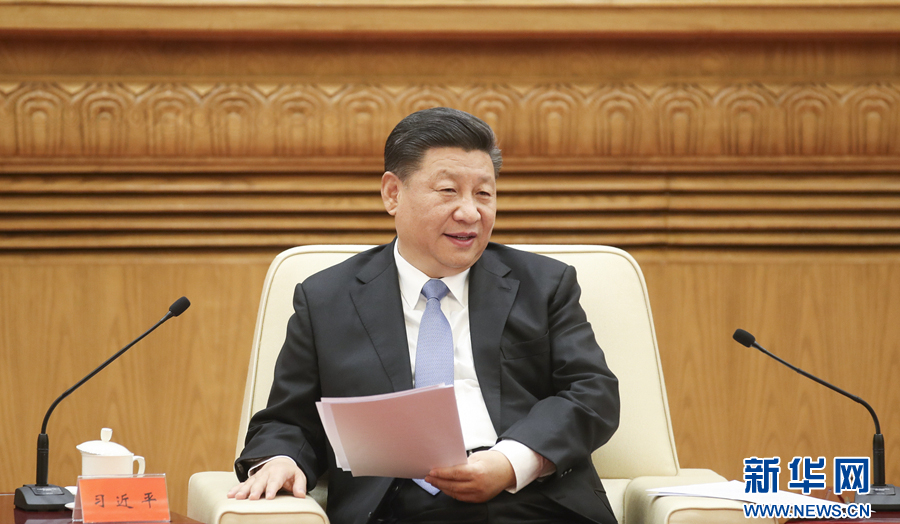

2014年年底,作为全国司法体制改革试点省市之一,青海省司法改革拉开了帷幕。“我们面对前所未有的挑战,入额、案件终身追责制,这一切让我们这些‘老人’有些适应不了,考试肯定考不过年轻人,光有经验也不行啊。起初还没有吃透领会司改精神,压力大、顾虑多,但是改革的脚步不会因为某个人而停下来,阵痛过后一切归于平静,大家的待遇提高了,当然肩负的责任也更大了。像我也参加了入额考试,顺利入额,肩上的担子更重了。虽然现在工作中还存在一些急需解决的问题,但是相信一切会越来越好,就如习近平总书记所说的幸福是奋斗出来的。”陈杰信心满满地说道。

“如今,反贪部门成功转隶。这是深化国家监察体制改革和以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署,确立了党统一领导、全面覆盖、权威高效的国家监察体制,是我国法治建设的重大成果。我现在所在的部门——职务犯罪检察局是新成立的,专门负责逮捕、公诉监察委办理的案件,我的工作依然与反贪工作分不开,我很荣幸能成为这一重大改革的见证者、参与者。”

从陈杰的讲述中,我们感受到了反贪部门这几十年的发展轨迹,从入门条件的逐步提高到办案环境的日新月异,从“一竿子插到底”的办案模式到侦、捕、诉的分离,从肩负重责到今天的华丽退场……这无不反映了改革开放以来,民主法治建设从弱到强的发展历程。