青海省西宁市城东区位于西宁市东部,是西宁市的东大门。城东区是一个以回族为主的少数民族聚集区。2014年12月,西宁市保障性住房小区“和盛园”建成入住。该小区共有3697户,其中廉租房1026户、经济适用房564户,安置房1062户,公租房1045户,辖区内居住着回族、东乡、撒拉族、藏族、土族、蒙古族等多个少数民族,根据和盛园小区辖区居民“下岗退休职工多、少数民族多、残疾人多、困难群体多、居民文化水平低”,“四多一低”的实际情况,2015年3月,西宁市城东区康南社区居委会建立了首个以个人名字命名的人民调解工作室“马大姐调解工作室”。

西宁市城东区康南社区居委会主任 张艳丽:之所以成立这样的调处工作,就安置房工作这一块,可能由于居民原先住在比较繁华的地段,结果就安置到比较偏远的地方,他们心里本身就积压了一种矛盾,就心里有一种火,也不知道找谁诉说。第二就是说辖区居民,就全是低保户,困难家庭。困难家庭、低保户光靠低保金维持生活估计也比较困难。再者就还有一个恶性循环现象,因为本身低保家庭儿女们出去之后就结婚生子,但问题是本身贫困又没有文化,所以家庭父母也给予不了支持,自己也没有文化,出门打工一个月也就只能挣一两千块钱,有的千八百块钱,说白了并不能并不够养家糊口。还有又买不起房,本身父母都住的是廉租房也买不起房,所以没有办法,像这种情况比较多,家庭矛盾也比较多。

2016年8月,正在小区负责巡查的马大姐在小区内发现有两口子正在打架,于是马上上前劝阻,并通知调节工作室的其他工作人员一起来帮忙。

马大姐调解工作室 调解员马翠红:是我们院的在这里居住的一个流动人口,然后小两口开饭馆,结果丈夫有外遇了,妻子可能是发现了,因此夫妻二人打在外面打架了,然后丈夫把妻子打了。妻子被打的比较惨,所以妻子就回来把孩子抱了想要去娘家,让娘家人过来做主。

看见矛盾发生如果不及时制止,可能会造成难以想象的后果,于是马大姐决定要当一回被打女方的娘家人。

马大姐调解工作室 调解员马翠红:但是他们当时并不理解我的举动,觉得我路过的只是在多管闲事,然后丈夫和婆婆又开始对妻子动手,当时我比较气愤,就冲进去把丈夫从妻子身边拉开。我叫他俩拉开,然后叫了身边一起的女性朋友。我们把妻子拉到了客厅,把婆婆拉到了卧室。

马大姐首先对被打的妻子做工作,告诉她带孩子回娘家、离婚解决不了问题,离婚了以后孩子怎么办,随后又将婆婆叫到一边动之以情晓之以理劝说婆媳俩能重归于好。

马大姐调解工作室 调解员马翠红:然后我对丈夫进行了二轮说教,还替妻子出去踢了丈夫两下。我对丈夫说,今天我就当妻子的妈妈一样打你两下,我说你服气不服气?丈夫说服气。我问丈夫你错了吗?丈夫说我错了。紧接着妻子先对婆婆赔礼道歉,然后我将妻子和丈夫拉到一起,把两个人的手放到一起,让他们手拉手,对他们各种劝说。当时我说着经历了这些,我的眼泪也掉了下来,我也哭了。

在马大姐的劝说和教育下,夫妻两人重归于好,小两口继续为一家人能过上幸福快乐的小日子努力奔波着。

马大姐调解工作室 调解员马翠红:这也是我们今年过年,在东稍门碰到了妻子。我对她说,美女你回来了吗?她说阿姨我回来了,我们的孩子也长大了,我们的生意也做得好了。但就算现在生意做好了,但我心里也永远忘不了你这个马大姐。当时我就特别感动。她说现在家里生意做得很好,房子也买了,婆婆也搬了下来,可以替我带孩子,我还打算生个二胎。我说那好恭喜恭喜,祝你生意兴隆。她说阿姨,我不管走到哪,我永远记得你的那句话,家和万事兴。她说我永远记得。

这起矛盾纠纷就这样被马大姐成功的化解了,这也是马大姐矛盾调解工作室处理众多矛盾纠纷的一个缩影。据了解,目前,马大姐调解工作室现有调解员6名,成员为热衷社区建设、深受群众信任、热心调解工作的辖区党员及居民组成。马大姐调解工作室自成立以来,共调解矛盾纠纷有200余起。

西宁市城东区康南社区居委会主任 张艳丽:由于我们邻里之间的矛盾虽然看来都是小矛盾,但其实调解不及时的话都会酿出大祸,所以我们成立了“马大姐调解工作室”之后,大家邻里之间包括辖区的综治维稳这块都保持着比较和谐安定。

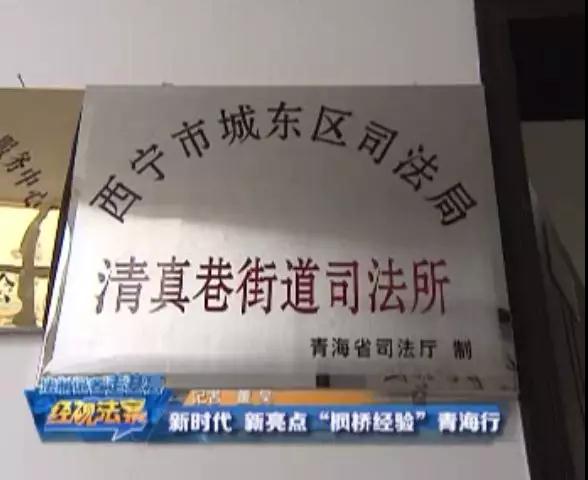

“马大姐调解工作室”可以说为构建康南社区,和谐片区安定团结,奠定了群众基础,接下来咱们一起到城东区清真巷司法所去看看该所创立的7个“2+1+N”调解网络中心又是如何帮助辖区居民开展矛盾纠纷调解的。

清真巷司法所成立于2007年8月,是城东区司法局的派出机构,辖区东起共和南路,西至花园南街,北接东关大街,南临苦水沟、南山路,受城东区司法局和公共服务中心的双重领导。

西宁市城东区清真巷司法所 所长向宁胜:清真巷司法所管辖辖区,呈现以下特点:一是清真寺院多,有青海省最大的东关清真大寺和南关北磨尔园、南磨尔园清真寺;二是人口多,人口比较密集,户籍人口四万人左右,流动人口和暂住人口达一万人左右;三是小商铺多,有各类商铺330余家;四是各民族在此共同生活居住;五是无物业管理、老旧楼院多,有100多个。

清真巷司法所所属辖区,人员密集,商铺众多,无物业管理的老院落也居多,矛盾纠纷发生呈现多样性,为此,清真巷司法所适应新形势,优化人民调解委员会组织,全力调处各类矛盾纠纷。

西宁市城东区清真巷司法所 所长向宁胜:基于上述原因,我们成立了2+1+n的人民调解工作模式。“2”是指社区党工委和社区司法所;“1”是指居委会人民调解委员会;“n”是指辖区单位:法院、派出所、医院、学校、寺院和人社、劳动保障、民政、法律援助等各部门共同参与到人民调解工作中。

2016年年初,义东商贸城法人准备从2017年开始上涨商铺租金和管理费,因受当前电商的冲击,商户们艰难地维持生计。在这种情况下上涨费用,多数商户只能关门停业,而管理方如果不上涨管理费、电费、维护费,员工工资就难以维持。对此,双方闹得很不愉快。集体上访、民事案件转刑事案件的情况都有可能发生。为了化解双方矛盾,清真巷司法所采用了“2+1+N”人民调解工作模式,通过开展矛盾纠纷调处工作,实现了联动调处、和谐调处。经过26次的调解,耗费半年多时间,最终达到双方满意,且无人上访。

西宁市城东区清真巷司法所 所长向宁胜:2016年各类矛盾纠纷65件,2017年各类矛盾纠纷45件,到2018年上半年,截止目前各类矛盾纠纷14件;二是有效的预防矛盾纠纷的升级,如义东商贸城、公交公司矛盾等;三是促进了民族和谐稳定;四是辖区群众更加遵从法律。

一杯热茶、一张笑脸、几句关切,往往就能缓解双方当事人剑拔弩张的场面。西宁市城东区清真巷司法所所长向宁胜告诉记者,只要当事人能心平气和、开诚布公、互谅互让,矛盾纠纷不难解决。

西宁市城东区清真巷司法所 所长向宁胜:2018年清真巷地区人民调解工作要以提高广大人民群众的自身素质为着力点,不断转变他们的思想理念,以人为本,从多方面来实现民事调解工作的深入开展,标本兼治,努力实现和谐融合的人居环境。

“枫桥经验”蕴含着丰富的现代治理因素,其核心内涵之一就是“发动和依靠群众”,即强调社会各方面力量的参与及共治。只有适应时代要求,创新群众工作方法,让人民群众参与到社会治理中来,才能真正把“枫桥经验”坚持好、发展好,把党的群众路线坚持好、贯彻好。为此,西宁市城东区司法局就因地制宜的在辖区内创建了青海省陕西商会人民调解委员会。

西宁市城东区司法局 局长 杨存福:为更好的做好东区的人民调解工作,拓展人民调解工作的领域,我们城东司法局在市司法局的指导下,尝试性地在商会领域成立了人民调解委员会组织。自2017年在陕西商会成立人民调解委员会以来,我们到目前为止,调解各类纠纷15起,涉及金额达到6300余万元。这在很大程度上对我们东区在商会领域创立了一个先河,可以说在商会成立人民调解委员会组织以后,在东区陕西商会所起到的作用是非常大的,社会效果是非常好的。

青海省陕西商会,是2013年1月经青海省经信委、省民政厅批准成立的非营利性民间组织。除了要保障好278家会员单位和会员外,也面向青海省近40万有固定户籍的陕西老乡服务,也为在青来自全国各地近五十万的陕西籍人士提供各种协调保障。为积极适应形势任务需求,不断拓展商会服务功能,充分发挥商会组织在预防化解会员企业民商事纠纷特殊作用,减轻司法工作压力,有效防止人民内部矛盾升级,全方位维护会员企业合法权益。

青海省陕西商会执行会长 陈桦:开展商会调解工作不仅填补了人民调解领域的部分空白,而且拓展了调解组织网络的覆盖面。商会是会员的娘家,服务是立会之本,商会开展人民调解工作是一种法律服务、维权服务。切入点好,通过开展调解工作能提高商会的凝聚力、影响力,更好的维护商会形象和会员声誉。商会开展人民调解工作,维护了会员的合法权益,提高了商会的威信,降低了行政成本。政府满意、社会认可、会员高兴,在加强社会管理创新,促进社会和谐稳定中有不可替代的作用。

据西宁市城东区司法局局长杨存福介绍,为充分发挥商会组织在预防化解企业内民商事纠纷的特殊作用,去年8月4号,成立了全省首家陕西商会人民调解委员会,受理化解涉及房屋租赁、劳务钱款、工伤事故等领域矛盾,商会调解委员会多措并举、群策群力,成立了不同行业、不同地域、不同经济成份的调解员队伍,不仅向会员、老乡提供服务,还无偿帮助异地商会企业家和商会驻地群众化解矛盾纠纷,从而营造良好的经商环境。据了解,自陕西商会人民调解委员会成立以来,受理调解案件15起,成功调解8起,调解金额达到5381.6万元。

西宁市城东区司法局 局长 杨存福:今后我们城东司法局还将在这商会领域建立更多的人民调解委员会组织,通过在商会成立组织,主要原因解决了商会之间与会员之间的各类矛盾纠纷,使矛盾纠纷深化,我们想在今后在这方面将整个人民调解工作拓展得更远。通过加强商会工作,使我们东区整个在社会领域矛盾调解得到有效的化解,使我们的“枫桥经验”在东区进一步得到延伸和拓展。

为进一步提高城市管理和社会管理的效率与水平,实现城市管理和社会管理工作的科学化、长效化与精细化,城东区通过视频监控、网络传输、互联互通、资源共享等一系列数字化管理手段,建设了城市管理、社会管理和公共服务“三位一体”的数字化城市管理和社会管理平台,使城市管理工作迈入规范化、智能化、智慧化管理模式。

西宁市城东区数字化综合管理信息指挥中心以“三基”建设为核心,紧紧围绕城市管理和社会综合治理工作实际,坚持因地制宜、服务基层的工作原则,充分利用数字化、信息化、大数据的工作理念,全面推进城市管理、社会治理和公共服务“三位一体”的大城管工作格局,使城市管理工作迈入规范化、智能化、智慧化管理模式。

西宁市城东区数字化综合管理信息指挥中心主任王大明:数字化管理指挥中心自启动以来在城市管理、社会治理方面发挥了很大作用。首先我们自建和共享接入公安视频监控系统,一共3071路,实现辖区视频全域覆盖、全网共享、全市可用、全程可供,向社会和单位提供服务。协助公安和交警部门侦破案件160余起,为市民群众找回丢失的老人、小孩以及物品60余件。其次,通过辖区网格员的巡查、视频监控巡查等方式,实现城市管理、环境保护、社会治理等问题的主要发现。提前预警、问题及时处置。

城东区数字化综合管理信息系统项目于2015年6月建成并运行,其涵盖12个新型社区和1个镇,联通41个职能部门。中心含监督指挥大厅、电子监察室、数据中心、监督受理部、指挥派遣部、综合管理部。中心采用“集中监控、统一指挥、网络覆盖、行业拓展、全区域管理”的工作模式,构建了“一个中心、两级平台、三大系统”为支撑的城东区数字化城市管理和社会治理服务创新监督指挥体系,有效提高了城市精细化管理水平,为“智慧城市”建设夯实了基础。同时,经国家住建部数字城管、智慧城市专家组验收,成为全省首个数字化城市管理和创新社会治理服务相结合的试点项目。

西宁市城东区数字化综合管理信息指挥中心主任王大明:通过指挥中心的12345的热线呼叫,市民通过app,老百姓可以将身边的事情反馈到指挥中心,实现市民反映问题,渠道畅通,处理反馈迅速、矛盾得到及时的化解。平台自运行以来,共受理老百姓的各类问题是24万件,市民的满意度逐渐在提升。区委区政府高度重视智慧东区的建设,下一步我们将逐步把涉及政府职能和服务群众的事项,纳入智慧东区的建设,以高效务实精致卓越的理念,全力打造智慧东区,生态东区。

运用法治思维和法治方式解决涉及城市建设、土地征迁、医患纠纷劳务纠纷等社会热点难点问题,从而确保矛盾不上交,纠纷不出村,在多元化解社会矛盾方面,通过不懈努力,西宁市城东区委政法委探索出了符合城东区实际的工作方式,亮点纷呈。

西宁市城东区区委政法委 书记陈纲:我们城东区认真贯彻落实习近平同志关于坚持和发展“枫桥经验”指示的精神,牢固树立“四个意识”,忠实践行“两个绝对”,主动适应新时代新要求。坚持以人民为中心,充分发动和依靠群众,综合运用法治思维和法治方式解决涉及城市建设、土地征迁、医患、劳务纠纷等社会热点难点问题。确保矛盾不上交,纠纷不储存、在多元化解社会矛盾方面,积极探索符合东区实际的工作方法。

近年来,城东区主动适应新时代新要求,坚持以人民为中心,充分发动和依靠群众,综合运用法治思维和法治方式,并且还探索出了一系列符合城东区实际的“枫桥经验”,打造了“马大姐调解工作室”“杨姨矛盾调解工作室”“三官一律工作室”等矛盾化解“品牌”,实现了矛盾在源头化解,管理服务向末端延伸。

西宁市城东区区委政法委 书记陈纲:下一步呢,我们将深入学习贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会注意思想,大力弘扬新青海精神,全力实施“五次战略”,奋力推进“一优两高”和“两个绝对具体化”,不断丰富和完善职责明确、协调联动、高效便捷的矛盾纠纷多元化解机制,全力做好矛盾纠纷的源头预防,接待化解和依法治工作,努力构建“枫桥经验”东区实践版,为新时代幸福西宁,和谐东区建设提供有力保障。

以人民为中心的发展思路,意味着发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,而这正是“枫桥经验”的核心要义和价值追求。我们相信西宁市城东区区委区政府将主动适应经济发展新常态,以建设平安东区为目标,推进社会治理创新,探索新形势下预防化解矛盾纠纷的新方法新途径,从根本上解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题,最大限度消除不和谐因素,为建设和谐东区创造良好的社会环境。