马久如,男,河北省意县人,1945年8月参加革命,中共党员,历任干事、指导员等职,1985年4月离职休养,享受副厅级待遇。

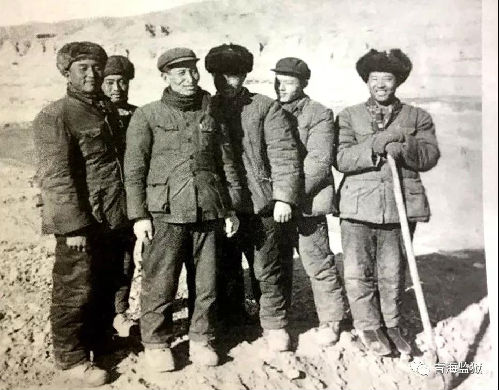

我于1955年告别了烽火硝烟的战场从部队转业,来到塘格木农场,投身于大西北的开发建设。在那里一待就是30多年,我不仅将自己的青春和全部精力贡献给了那里,并且还付出了3个亲人的巨大代价——我的妻子和两个孩子永远地留在了塘格木农场的土地上。1955年底,我们几十名军人带着简单的行囊,踏上了西行的列车,先到达兰州,又从兰州改乘汽车,一路上越走越荒凉,我们这群年轻人的心也一路沉到了底。经过数日辗转颠簸终于来到了塘格木。展现在我们眼前的是一望无际的茫茫戈壁,枯黄的野草在寒风中瑟瑟颤抖,远处是星星点点牧民们的帐篷和连绵起伏的群山,一片荒凉的景象。

我们100多人就在这荒无人烟的大草滩上驻扎下来,27顶简易帐篷就是我们的“家”。初到高原,高寒缺氧的气候使大家极为不适,头昏脑胀,不停喝水还是感觉口干舌燥。那时的塘格木草原风沙肆虐,土地贫瘠,自然条件极为恶劣。每到冬春时节就开始刮风,狂风夹着细沙,遮天蔽日,吹得人睁不开眼。有人形容这里是“一年一场风,从春刮到冬”。常常一夜下来桌上、床上的沙尘就有两三寸厚,大家每天清晨起床第一件事,就是光着身子到帐篷外抖落被褥、衣服上的沙子,每天床铺都要重新铺一遍。有的同志就在这堆积的沙尘上写字打发时间,竟在这里练就了一手好字呢。

这草原上还时常有野狼出没,每当夜晚来临,呜咽的风声夹杂着声声狼嚎,令人不寒而栗。于是大家伙就聚在一起,唱革命歌曲,讲讲各自在战场上的故事。我们坚定有力的歌声在草原上空回荡着,和这蛮荒的自然环境进行着抗衡与较量。

那时塘格木还没有正规的公路,几天甚至十几天也见不到有车辆过往,物质极为匮乏。吃水要到很远的地方用牛车去拉。后来,我们在驻地附近挖了一个蓄水池,修建了水渠,把水从几十里外的地方引向农场。这露天的水坑里,漂浮着杂草、动物毛和粪渣,人、畜都饮用这坑里的水。由于没有煤炭,我们就向当地牧民学习,到处去捡牛羊粪烧火取暖、做饭,野菜、蘑菇成为我们饭桌上的佳肴。

高原艰苦的环境并没有使我们这些饱经风霜、经过战火洗礼的年轻人退缩,反而更加激起了我们的斗志,坚定了我们的信心。我们决心要尽快使这块贫瘠的土地展露生机。

就这样,我们在这里开始了旷日持久的新一轮“攻坚战”,我们一边开荒种地,一边修建住所。在当时的条件下,我们只能建地窝子和土窑洞。现在的年轻人已经无法想象什么是地窝子了。在地下挖一个深坑,在上面搭一些草帘子之类的东西遮风挡雨,夏天潮湿,冬天阴冷,白天里面也是漆黑一片,这就是地窝子。这地窝子,我们一住就是十几年。这期间,我们相继建了一个又一个分场。每次,都是从头开始,帐篷——地窝子,就这样辗转十几年,直到七十年代才定居下来,住上了干打垒的土房子。

为了早日实现自给,我们顶严寒,冒酷暑,披星戴月,早出晚归进行开荒造田。当时,没有任何机械设备,大家就用铁锹、锄头、柳条筐,一锹锹地挖,一筐筐地运。夏天,骄阳似火,晒得大家脱了一层又一层皮。冬天,寒风刺骨,呼啸的北风吹在脸上如刀割一般,有时不小心掉到刚浇过水的地里或水渠里,还坚持劳动,等晚上回到住所,裤子已冻得板硬,人也快冻僵了。

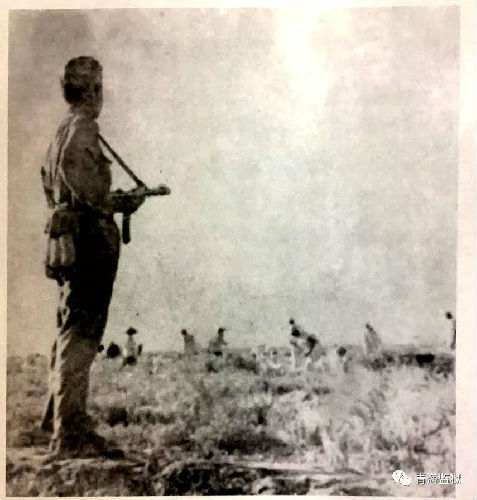

1956年3月,第一批押犯进场,大家的任务就更繁重了。白天要带领犯人出工劳动,那时是干部、犯人齐动手,各自为营,谁也不甘落后。晚上要组织犯人学习,进行思想教育。由于看守兵力不足,还要执行看押任务。那时,没有正规的监舍,犯人也是住在帐房或土窑洞里,周围划个圈就是监狱,真的是“画地为牢”。更没有监墙、岗楼,没有仼何屏蔽设施,就在空地里值勤,顶风霜,抗雨雪,很多同志都因此患上了严重的关节炎。可是谁也没有喊过苦,叫过累,谁也没有过抱怨。

在大家的努力下,用了不到两年时间就开出了近2万亩农田并种下了小麦、油菜、青稞、豌豆、白菜等作物。还修建渠道几十公里,修路上百公里。秋收时节,麦浪滚滚,油菜飘香,各种蔬菜长势喜人。望着眼前生机勃勃的景象,回想初来草原时立下的誓言,成功的喜悦使大家忘记了一切艰辛,自豪与欣慰在心中升腾,大家忘乎所以地在田间欢呼雀跃、放声高歌。心血和汗水终于换来了丰收的喜报,这年年底,农场收获粮食60多万斤,实现了自力更生,自给自足。首战告捷,上级领导对我们给予了表扬和奖励,这使得大家干劲十足,个个争先恐后,田间地头,时时传来欢快的歌声。就这样,农场迎来了一个又一个丰收年,并屡创农业生产记录。

随后,我们又相继在附近建成了切吉滩、乌拉滩、三塔拉、沙珠玉、塘格楼等十几个分场,这片荒凉的土地因为这群年轻人的到来而充满了生机与活力。

1956年,我成了家。妻子不辞艰苦,毅然随我来到农场。当时的“家”就是一间土窑洞,没有门,只用芨芨草编的帘子遮挡风寒。屋内除了一个破土炕和简单的炊具外,没有任何家具。1959年冬天,我们有了第一个孩子。当时我在沙珠玉建分场,妻子住在场部附近的大队里,相距几十公里。在当时极为艰难困苦的物质条件下,连红糖都买不到,由于得不到补养,妻子身体十分羸弱。孩子出生时正值数九寒天,气温低达零下35℃。草帘子无法抵御严寒的侵袭,屋里又没有取暖设施。就这样,原本瘦弱的孩子出生不到三天就天折了。闻听此讯,我心如刀割。妻子因为受到刺激加上外感风寒从此落下了风湿性心脏病。

一年后,我们又有了一个孩子,孩子的出生使我们有了新的慰籍,这间“寒窑”内又开始有了欢声笑语。1964年,我奉命去海北搞社教,一去就是一年。这一年又发生了一件令我至今也难以释怀的事。一天夜里,女儿突发急病,由于住所距离卫生所很远,而远处狼嚎声依稀可闻,妻子不敢出门,只有苦捱着期盼黎明的到来。可是未等天亮,孩子就咽气了。当时通讯条件差,无法通知我,坚强的妻子硬是一个人默默忍受着巨大的痛苦。等我回到家里,我和妻子抱头痛哭一场。相继失去两个孩子,而我又总不在妻子身边,现在提起来,这是我今生最有愧于妻子和孩子们的,永远无法弥补啊!

1985年组织上批准我离休。在离休前夕,监狱领导安排我前往河南、河北两省联系老干部安置事宜。谁曾想,此次外出期间,家中又遭变故,我至爱的亲人老伴因心脏病突发与世长辞。这突如其来的噩耗犹如晴天霹雳,使我五内俱焚。时值盛夏,当我心急如焚地赶回家中,妻子已然下葬。不能亲自送相濡以沫近20年的妻子入土,成为郁结在我心中永远都无法愈合的伤痛。我这辈子,对得起党,对得起国家,最对不起的人就是我的妻子。她跟着我没有过上几天好日子,吃苦受累,但从没有埋怨过。可是我在她临终前都不能守在她身边,对她我是有愧的……虽然付出如此沉重的代价,但为了监狱事业,我不后悔我选择的职业。我讲述这些事,就是让我们新一代监狱人秉承先辈们的精神,去续写未完的诗篇。