原标题:【警营心声】选择自己的人生

“Some people die at 25 and aren't buried until 75.(死于25岁,葬于75岁。)

——Benjamin Franklin”

这是美国著名科学家富兰克林的一句名言。这里所谓的“死”,指的是激情褪去、梦想幻灭之后精神的死去。

我们充满了激情和活力,为了心中的梦想去努力奋斗。渐渐的,时间流逝,面临的打击多了,激情也慢慢褪去,过上了循规蹈矩的生活,身心俱疲,直到死去……

你的人生也会是这样的吗?

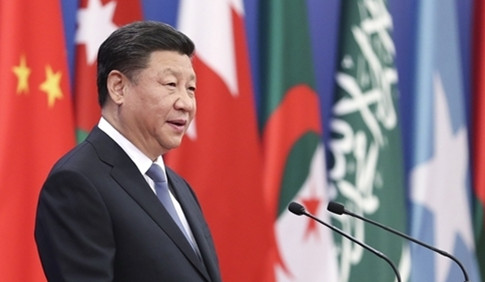

刚刚拿到天津市公安刑侦局指挥室民警崔鸿春的履历时笔者有些惊讶,08年参加公安工作的他从警经历十分丰富,刑侦局所属的职务几乎全部担任过。

从警10年,崔鸿春的工作“足迹”遍布基层派出所、刑警队、市政法委、公安部等部门,先后在刑侦局物证鉴定中心警犬侦训队、打击侵财犯罪侦查支队及刑侦局指挥室工作,目前正在参加一个为期三年的专项行动。

看到这里,笔者不禁在心里打了一个问号。

每个人从零开始到成为一个领域的专家,需要7年的时间,崔警官的从警经历比一些警龄更长的前辈更加丰富,怎样才能做到游刃有余的担任好每一项职责呢?每个人都有自己的生活工作舒适区,这个范围内均是自己熟悉擅长的事物,每天的工作内容,接触的同事,经常跳出舒适区去接触一个比较陌生的领域往往令人无所适从,需要很长时间去适应,陌生的环境也更易使人产生挫败感,因而产生抵触情绪,崔警官是如何调整这样的心态,快速上手工作,融入新环境的呢?

带着这样的疑问笔者来到刑侦局,见到了这位“不好约”的崔鸿春警官。

有人要问了,为什么是“不好约”的崔警官呢?众所周知,刑警算是民警中比较繁忙的一类,工作时间变动没有规律,处在专项行动中的崔警官需要随时待命,笔者几次约访崔警官才定下大致时间,对于此崔鸿春几次向笔者表达他的歉意。

“实在抱歉,确实不好定时间,工作随时会来,我不好保证能及时赴约,咱们先暂定,我确定下来时间就联系您。”

在笔者的印象中刑警总是疲惫的,尽管精神熠熠,也难掩积年的奔波在身上留下的痕迹。崔洪春也是如此,他眼睛大而有神,在约访会议室的灯光下显得很明亮,带着警察特有的警惕。

“其实,我也算是随遇而安。工作内容的改变,有领导调动,也有我自己的意愿。”说到丰富的从警经历,崔鸿春这样说。

提到最让他感到头疼的一次工作调动,崔鸿春笑了,“要是前几年你碰到我,咱们算是同行,我做过一段时间的对外宣传,也是多媒体,那时候写了很多稿子,也关注了很多的新闻热点,到现在我都保留着看新闻的习惯,手机里都是新闻APP”,看着崔鸿春手机里的新闻软件笔者自叹弗如,作为一个天天跟新闻打交道的编辑,手机里的软件都没有他的种类繁多,“之前没接触过这方面,刚接手的时候着实头疼了好几天。毕竟写作不是一蹴而就的,但是工作就是工作,既然接下这个挑战,就没有做不好的道理。”

不擅写作就多看别人的文章找寻灵感,文笔有欠缺就勤加练习,排版做不好就跟着网上的课程和相关文章一次次试验……一天,半天,两小时,一小时,慢慢的随着阅读量和练习量的堆叠,崔鸿春完成一篇稿件的时间越来越短,成文水平越来越高,看似高山一般不易完成的任务,慢慢走成脚下的平地。

“其实,每换一个新环境,接到一个新任务,我心里还是会忐忑的,毕竟一个工作好不容易熟练了,完成度高了,突然去到一个不熟悉的环境难免迷茫。但是每次改变都是挑战,我喜欢挑战。”说到对待工作跨度较大的应对方式,崔鸿春神情认真,一字一句娓娓道来。

崔警官向笔者推荐了一个叫做《in the fall》的小短片,他对待改变的态度就是因为这个小短片而发生变化的。

“每个人从零开始到成为一个领域的专家,需要7年的时间,人生大概有11次机会成为11个领域的专家,而每一次的挑战都如同新生一般,是活1次,还是11次,选择权永远在你自己手里。我今年32岁,对待生活和工作抱有很大的热情,我愿意一直改变下去,尝试各种不同的挑战,抱着这份热情在自己喜欢的岗位上做出自己的贡献。到了我75岁的时候,还有可以回想的过往,可以给后辈讲述的故事,这样此生大概就不算虚度了吧。”说到这里,崔鸿春的眼睛亮亮的,不似灯光折射出的亮光。