【导语】2018年海南迎来建省办经济特区30周年。30年来,无数扎根在政法部门、综治单位,敢闯、敢试,为海南法院、检察院、公安、司法行政系统等建设默默奉献青春、智慧的人们,他们成为海南发展的铺路石、照明灯,是海南改革开放的探索者、记录者,他们的经历就是法治海南、平安海南建设沧桑巨变的历史片段,生动反映了30年来砥砺奋进的风雨历程。

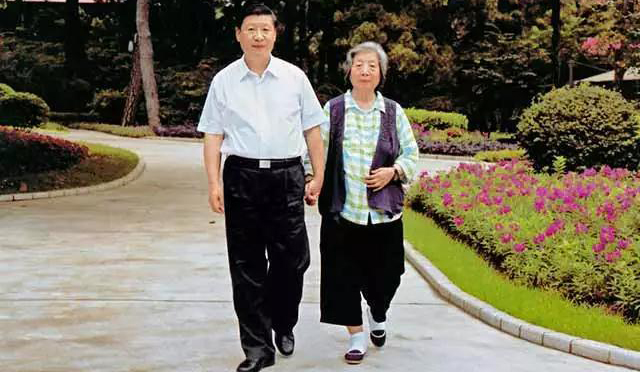

王天忠成功调解一起纠纷,双方握手言和

“黎母山周边都是黎族苗族的村庄,30年前村庄闭塞,村民思想也比较守旧,不认为很多行为触犯了法律,遇到问题也靠暴力解决。”5月9日,海南琼中黎族苗族自治县黎母山司法所所长王天忠告诉记者,30年过去了,百姓法律普及率很高,村民遇到纠纷需要调解第一时间会想到来司法所寻求法律的帮助,实现了从被动到主动的变化。

原来村民有纠纷靠打

现在主动找司法所

王天忠1980年参加工作,原来在派出所工作,1988年他调到司法所后便一直从事基层调解工作,依法依规秉公化解各类矛盾纠纷,30年如一日。

王天忠对记者讲述了1996年7月自己调解的一起番总村村民与大丰农场因“土葬”占用农场地的纠纷事件。王天忠回忆,到达现场后,大丰农场20几名保安在橡胶林前围成一道人墙,与番总村来送葬的20多名村民形成对峙,准备下葬的棺木也停在路中央,人群中时不时传来“让不让开,不让开就动手了”的声音。

王天忠在司法所工作

王天忠说,当时没多想就和派出所民警冲进人群,承诺双方一定相信法律,司法所一定可以为他们妥善处理。好不容易将双方都劝了回去,王天忠便开始了番总村、大丰农场两头跑的调解之路。

王天忠回忆,“4公里的山路当时我顶着大太阳在双方跑了五六趟,嗓子已经说不出话来了,口干舌燥的。”经过调解,双方各让一步,大丰农场同意王某将家人的棺木下葬到橡胶林,但5年之后坟墓必须迁走,双方对于这个结果都很满意,当场签署了调解协议书。

由于长期在基层参与调解工作,王天忠在黎母山地区逐渐建立起很高的威望,当地群众都亲切的称呼他为“王大哥”,遇到矛盾纠纷就找王天忠。

“原来遇到问题靠暴力解决,现在遇到解决不了的事情就找司法所,真正实现了从被动到主动。”谈到这里,王天忠感到很欣慰。

原来趁放电影与村民交谈

现在多形式宣传村民法律意识增强

王天忠对记者说,30年前,在村民的意识里“法律”这个概念特别模糊,法律维护什么、怎么运用法律保护权益也一概不知。

“1995年5月,永木村一村民阿强家的牛、羊吃了邻居种植的庄稼,对方过来争执,阿强一句‘这是牛羊吃的又不是我吃的’使矛盾愈演愈烈。”王天忠说,当时村民法律意识淡薄,所以他觉得处理已发生纠纷矛盾的同时,加大宣传将法律普及到每家每户至关重要。

“从前为了普及法律知识我们经常趁每个村子放电影前瞅准机会抓紧普及。” 王天忠回忆,30年前村民的娱乐活动少之又少,放电影也是一个村子一个村子轮,在和村委会干部沟通好后,他和黎母派出所教导员林泽民经常抓住这个机会进村宣传。

王天忠说,“那时我们拿着放电影前报幕的那种大喇叭开始宣传,由于都是黎村苗村,有时候大家听不懂就让村干部站在一旁翻译,你一句我一句,一开始大家都抱着好奇和质疑的态度,宣传次数多了,配合着生动的案例来讲,大家也逐渐认同,有的村民还会在法律宣传活动结束后追过来问一些问题。” 王天忠说,除此之外,司法所工作人员还积极和村委会干部沟通,了解平时聚众打架斗殴的人员,挨家挨户上门拜访调解劝说。“现在村里都张贴宣传标语,司法所也会进村发放宣传手册、普法微电影、讲座、电视连续剧等形式应有尽有,无时无刻不在巩固提升着村民的法治观念。” 王天忠对记者说,可喜的是现在走进任何村庄从半懂普通话的黎族苗族老人到刚踏入校门的孩子,大家知道法律重要,并且知道遇到问题要用法律的手段去解决。

坐在宽敞明亮的办公室,王天忠忆起1988年司法所只有自己一人,没有独立的办公室。“当时我和另一名镇里面派来的干部挤在原来的黎母山派出所的一间瓦房里办公,条件虽然艰苦,但干劲十足。” 王天忠说,30年过去了,黎母山司法所有了自己独立的办公地点,工作人员也由1人增加到现在的6人,条件变好了,但人民调解员维护社会稳定、加大法律宣传力度、服务群众的宗旨永远不会改变。(连蒙 李传敏 农洁娜)