身穿一件干净朴素的青色西装,手中提着一个旧布口袋,86岁的邛崃监狱退休老民警牛杰民,走起路来显得很有精神。年轻民警介绍,眼前的这名老者,已经提前“捐”出了自己。

一个饱满信念,一生行医救人,一颗赤子之心。从大医院到深山农场,从青涩韶华到耄耋之年,从救死扶伤到捐献遗体,牛杰民用实际行动,践行着一名监狱医务民警的使命和初心。

回忆峥嵘岁月,牛老情不自已。

深山农场当医生 带着爱人坚守卫生一线35年

牛杰民今年86岁了。几十年前,他跟随父辈从河南老家辗转来到四川宜宾定居。1951年,20岁的牛杰民通过学习进入四川省人民医院工作。1956年,牛杰民响应组织号召,放弃在省人民医院的工作,说服新婚不久的护士妻子,来到条件艰苦的邛崃南宝山,在锄坝河农场(今为邛崃监狱)工作,在这里一干就是35年。

时值锄坝河农场建设初期,整个农场的医务人员一共就4个,各种设施都不完善,“医疗物资紧缺,不少药品供需矛盾突出。”牛杰民回忆道。

“没有药,就上山采!”牛杰民组织卫生所同志到南宝山上采集野生药材,制成各种膏、丹、丸、散剂,为农场节约了大量开支。利用业余时间,牛杰民还经常将大家组织到一起,学习国家的政策法律知识。

回首峥嵘岁月 一生救死扶伤无悔献青春

除了在农场本部处理病员外,很多时候,牛杰民都在分队和劳动改造现场巡诊。那个时候农场医务人员的工作并不简单,有时候还兼顾照顾农场周围的群众,牛杰民就经常遇到突发状况需马上出诊的情形。

南宝山地形复杂,山路崎岖,每次出诊都不知道什么时候才能返回,于是,马灯和拐杖便成了牛杰民除了药箱外的重要装备。即便如此,摔跤迷路依旧是常事。

1974年夏天,牛杰民患了重感冒,近两天没有吃饭,此时偏偏农场周边的大川公社有一名社员病重求医。老乡的病情紧急,牛杰民顾不得自己虚弱的身体,拄着拐棍,背着药箱就出发了。他记得,大雨引发山洪,为了防止滑倒,他在自己鞋子边插上了钉子,就这样走进了大山。

山洪与坠石几次与他擦身而过,从早上8点到下午5点,牛杰民艰难地跋涉了近十公里,冒着生命危险来到病人家里为其诊治,这时的牛杰民早就成了一个“泥人”。经过牛杰民的救治,老乡病情慢慢好转,他也因此受到了当地干部群众的好评,而自己的病情却更加严重了。

这样的故事在牛杰民身上还有很多:他曾途中遇到难产的孕妇,翻开随身携带的医书,一边看书一边帮助接生;他将自己一家的新衣送给了生病的乡亲……因为爱做好事,牛杰民深得当地老乡的尊敬,回忆这些旧事,牛老常常情不自已。

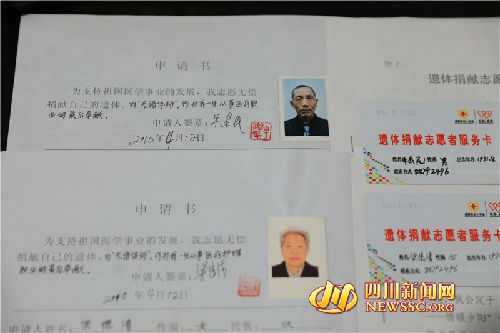

牛杰民夫妇的志愿无偿捐献遗体申请书。

要做“无语体师”? 他和老伴志愿捐遗体献给医学

1991年牛杰民退休,但他依然心系监狱发展,养成每一期监狱内部杂志必读的习惯。作为一名医务工作者,退休依然不忘公益事业,除了继续学习医疗知识,牛杰民还坚持义务给群众看病,邻里之间不管谁有个头疼脑热,他都乐意把脉解疑。

一生勤俭早已成为习惯,一件白色T恤衫穿了好几年,已经被牛杰民洗得发皱。但他却是一个“出手阔绰”的人,每次得知哪里发生灾难灾害,他都不吝于捐款捐物。“虽然我不是党员,但我是按照共产党员的标准做好了我应该做的,党永远在我心中。”这个86岁的老人,把右手放在心脏的位置,说出自己的肺腑之言。

2010年4月的一天,牛杰民拉着老伴,表达了自己想在去世后捐献遗体的想法,没想到,老伴告诉他,她也有同样的意愿。随后,两个老人的想法得到了子女们的支持,当月,牛杰民就与老伴一起签署了遗体捐献志愿书。

当问到为什么会选择捐献遗体时,牛杰民说:“虽然我不是共产党员,但我接受了党的教育和培养,我就要以党员的标准要求自己。”牛杰民说。

“无语体师”,是医学系学生对解剖教学用遗体的一种尊称,教学用遗体同时也被称为“不会说话的身体老师”。作为监狱退休民警,牛杰民说,他要用“无语体师”作为他一生从事医疗事业的最后贡献。(记者 雷兹 摄影报道)