监狱民警走访月月家,带去慰问和关爱

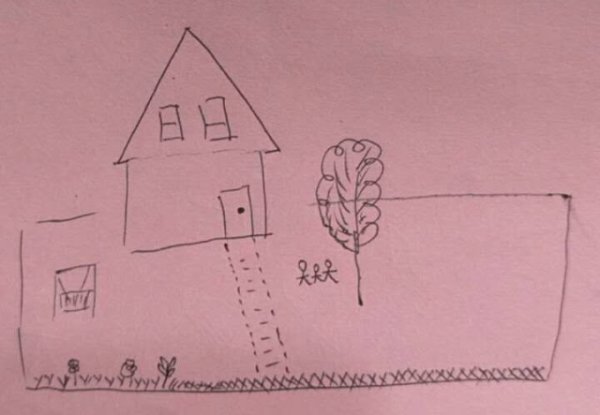

月月在心理测试中画的画

“六一”前夕,浙江省第二女子监狱举行了节日亲情帮教活动。见到服刑的母亲,月月有些尴尬甚至迷茫:“我不知道该以怎样的心态面对他们(父母),毕竟在我的记忆里他们模糊又黯淡……”

就在前一天夜里,月月又做了同样的梦:天空下着雨,她拉着弟弟亮亮的手呆呆地站在屋檐下,看着爸爸妈妈被警察带走,亮亮声嘶力竭地哭喊……她惊醒过来,眼角挂着泪,“我一直在想,他们给我们姐弟取名月亮,是想让我们成为黑暗里的光明,还是想让我们一辈子走在黑暗中?”

今天是“六一”国际儿童节,但在月月和亮亮的记忆中,他们的童年,这个节日几乎没有亮色。由于父母都是服刑人员,他们和绝大多数双囚家庭子女一样,习惯将自己的身体与心灵都深深地锁在屋子内、心房里,带着矛盾的情感挣扎着成长。

这个群体已引起我省有关方面的关注。浙江省社会科学院公共政策研究所副研究员、公共管理学博士周盛告诉记者,双囚家庭子女是一个没有犯罪却被迫接受“刑期”的特殊群体,在父母双方服刑期间,他们承受着同龄人难以想象的经济、心理双重压力。他们的成长过程中,需要的不仅是简单的经济援助,更应包括权益保护、医疗救助、心理疏导、教育辅导、职业培训、法律援助、政策咨询等在内的全方位帮扶,以及来自各级政府、儿童福利机构、群团组织、专业化社会组织和社会工作者等全社会的关爱。将双囚家庭子女作为“困境家庭儿童”类型中的特困群体,实施全过程、全覆盖的精准福利服务,应该是我国构建“一普四分”适度普惠型儿童福利制度体系的题中应有之义。

去哪儿都行,只要离开这里

1996年,正在读小学的月月被父母带到北京“跑路”。2002年,月月的父母被公安机关逮捕,2004年因诈骗罪被判处15年有期徒刑,投入监狱改造。此后,月月和弟弟被姨妈收养。

如今,月月30岁了。说起当年的事,月月只记得父母被捕后,她和弟弟被房东赶走。没有行李的两人在寒冷的早春蜷缩在过道里熬了几天,直到公安机关将他们送到老家的姨妈身边。

回到老家后,月月受不了同村人的指指点点,不再念书。在家待了几天,她就下定决心离开,“去哪儿都行,只要离开这里”。

自我保护式的逃离几乎是所有双囚家庭子女的必选项。然而,逃离了周遭的种种,却躲不开内心的枷锁,“不管和谁交往,都觉得比人低一等”。每天出租房、单位两点一线,月月不愿与人交流,也排斥所有聚会,就连回姨妈家也在一次又一次以忙为借口的推脱中拒绝。

一次,姨妈去出租房看月月。看着她发高烧独自躺在床上,姨妈哭了。“别人家的孩子拉个肚子都要撒娇,可月月不管遇到什么事都极其冷静。”姨妈心疼地说。的确,在采访中,无论是说到自己最开心的事情还是最难捱的时刻,月月的语气都平静得似乎是在讲别人的事。

幸运的是,月月遇到了爱她的男人,让她原本灰暗的人生有了色彩。婚礼很简单,月月甚至都没有叫上最亲的姨妈和弟弟。生完孩子,月月大哭了一场,“当时就觉得自己一个人真的太累了”。

也许是因为一直寄人篱下,月月很乖巧,对公公婆婆也特别听话,唯一一次与他们吵架是因为公公说了句“你爸爸是坐牢的”。那次争吵,让她突然意识到,爸妈是自己内心不能碰触的防线。

在关爱双囚家庭子女的走访活动中,省第二女子监狱的民警心理咨询师为月月做了心理测试,看着月月画在纸上的不连贯线条、高窗低门、家人手拉手等,咨询师认为,月月防御性强,自卑感强烈,有些逃避现实,注重家庭,没有创伤性或扭曲的表现。

月月是幸运的,因为她遇到了能让她依靠、寄托情感的人。而弟弟亮亮,其境遇却让人更加心疼与担忧。

一提起父母,沉默寡言的他就会发怒

“她还好,可能快出来了。”

“她”指的是服刑的妈妈。会见结束时,月月通过微信对亮亮输入这几个字,犹豫一会儿,又删了。“还是算了,他不喜欢提她。”月月说,不知从哪天开始,一提起服刑的父母,亮亮就会发怒,除非他主动问。

一个冷酷的虚拟卡通形象,右眼滴着红色的鲜血——这是亮亮的微信头像,26岁的他如今在东北打工,自离家后再也没回过姨妈家。

父母出事那年,姨妈家有两个孩子,靠姨父拉人力三轮车勉强维持着一家人的生活。后来,姨父去世,家里又多了两张吃饭的嘴,还要给在服刑的姐姐支付生活费,姨妈只能外出做钟点工。遇到好心的人家,姨妈会哀求:“不好意思,我来干活得带着四个孩子,他们都很乖,能帮着做事。”到饭点时,姨妈就煮点自带的挂面,孩子们吃面,她喝剩下的面汤。

最让姨妈担心的是正值青春期的亮亮,“亮亮,你别惹事,别人说什么你就当没听到。”然而,亮亮还是会跟人打架,被打到自己没了门牙,只因为别的孩子说了句“你是没爸爸没妈妈的人”。

从那之后,亮亮变得沉默寡言,天天把自己关在房间里。而之后的重病更是让亮亮深受打击:他得了强直性脊柱炎,瘫倒在床!走投无路的姨妈向省司法厅原厅长、现任金华市委书记赵光君写了求助信。很快,在政府和社会各界的帮助下,亮亮的治疗费解决了,他靠药物维持终于能行走了。

然而,亮亮的精神状态却让亲人们担心。他很少理人,别人主动打招呼,他竟开口便骂;看到别人结婚、住进大房子,他甚至会做出过激的行为……

后来,亮亮搬出了姨妈家,在中专学校半工半读。毕业后,他独自前往东北。记者与他联系,他的回复总是断断续续,最后发来一段微信:“我对她,没什么感觉,唯一的记忆就是她在监狱里。”

“除去经济问题,双囚家庭子女在心理上可能会遭受重大创伤,从而影响他们的一生。”中国心理干预协会司法心理分会副会长、中华心理学会秘书长、省长湖监狱心理健康指导中心主任史金芳说,他们在成长过程中长期缺失父母之爱,又因为父母服刑人员的身份受到歧视,甚至欺凌,这些都可能导致他们性格孤僻,自卑,情绪化,存在暴力倾向,没有安全感,时常感到恐怖、焦虑忧郁,容易诱发仇恨心理、反叛情绪,造成自暴自弃,沾染不良行为,成为问题人群。

今年过年前,亮亮和姨妈通了一次电话。亮亮说:“姨妈,我对不起你,没脸回来见你。只要能报答你,我做什么都行。”姨妈哭着说:“亮亮,不要多想,只求你安安耽耽,千万别惹事……”刚说完,电话那头就传来了挂断的声音。

谁来抚慰他们的成长之痛

记者了解到,对于双囚家庭子女,有关方面的帮助主要以经济资助为主。

“对于孩子而言,父母入狱这件事本身就是创伤。这些孩子,既需要得到避免欺凌、伤害等的保护,也需要得到有效的管理。一般来说,双囚家庭子女中,男孩会比女孩的问题较为突出,特别是处于青春期的他们,更需要保护。”全国教育转化能手、省第四监狱民警心理咨询师陈进认为,双囚家庭子女需要专业的心理干预,而监狱则可以尽量创造条件帮助服刑人员维系亲子关系。

采访中,多数服刑人员对子女的担心主要集中在孩子的成长问题上,他们担心因父母缺失导致孩子自卑孤僻、沉迷网络,甚至走上犯罪道路。

今年省两会期间,省人大代表、省律师协会副会长、浙江大公律师事务所首席合伙人李旺荣提交了一份《关于政府应加强对服刑人员未成年子女的社会救助力度的建议》。

作为一名律师,李旺荣在执业中接触到一些被判处刑罚且子女未成年的当事人的案例。他们在被判处刑罚时,最担心就是他们的子女幼无所依。服刑人员的未成年子女心理遭受创伤,往往容易产生逆反、自闭等心理,有些甚至需要接受心理辅导。李旺荣建议,建立、完善社会保障体系,需要政府加强主导作用,深化社会广泛参与度,各方努力,形成双囚家庭子女救助、帮扶的多方力量。

李旺荣表示,现行法律法规中专门针对服刑人员未成年子女、双囚子女救助的规定较少。法律依据的缺失也是建立服刑人员未成年子女救助体系难的原因之一,做到有法可依具有现实的必要性。

值得称道的是,我省监狱系统一直以多种形式开展对服刑人员子女尤其是双囚家庭子女的关爱活动,通过定期开展亲情帮教,组织民警走访服刑人员家庭,与部分子女结对帮扶等形式,努力帮助服刑人员修复亲子关系,令服刑人员安心静心,踏实改造。省第二女子监狱团委也将组织民警心理咨询师针对未成年子女开展走访,结对活动,抚慰他们的成长之痛,同时也能减少服刑人员对孩子的担忧,帮助他们树立改造信心,早日新生。(文中服刑人员及子女均为化名)

(记者 王春芳 孙佳丽 通讯员 施薇)