随着“互联网+”和信息技术的一路飞奔,社会信用记录开始越来越多地发挥作用。往后,对于拥有不良信息的人,尤其是信用卡恶意透支、严重交通违法、拒不执行法院判决的“老赖”,将寸步难行。

5月23日,国家发改委财金司也开始就信用红黑名单征求意见。在浙江省,社会信用体系该怎么建、包括哪些内容、信息如何规范采集和使用、要不要建立严重失信“黑名单”等问题成了焦点。昨天,省十二届人大常委会举行第四十一次会议,《浙江省社会信用条例(草案)》(以下简称草案)首次提交审议。在这份草案中,这些问题有了基本眉目。

公共信用信息实行“目录管理”

血型疾病等信息禁止归集

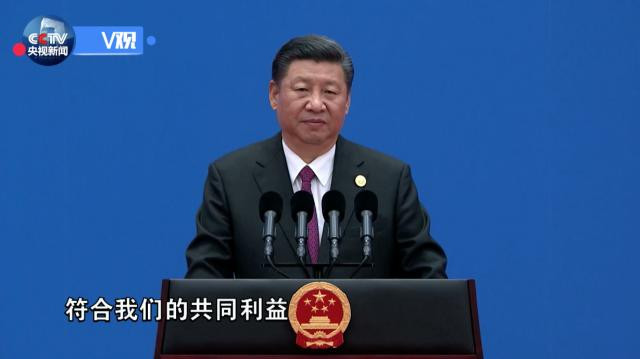

省发改委主任李学忠介绍,浙江省在社会信用信息征集、信用平台建设和信用成果应用等方面,已然走在全国前列。随着这几年信用建设的深化提升和扩面,综合性信用立法滞后的瓶颈亟待打破。为此,社会信用条例的立法被列入浙江省2017年立法计划一类项目。

社会信用信息涵盖面极广,哪些该列入社会信用信息的范围建设管理,又怎样进行合理分类归集、采集,这是一个庞大的工程。而且,信用的采集也是非常敏感的问题。李学忠介绍,草案明确适用条例的不是如手机号码、医疗信息等所有的信息,而是与守法、履约状况相关联的客观记录。这些记录,按性质可分为基础信息、荣誉信息和失信信息,从其归集的途径又可分为公共信用信息和市场信用信息。其中对公共信用信息,为了防止“应归不归”和“无序归集”,草案规定对这类信息实行“目录管理”,由省发改委会同省级社会信用共建机构逐个制定加以明确。而对市场信用信息,则由企业、企业化管理的事业单位、行业协会(商会)自主记录、发布和使用,但应按双方约定或向社会公开的有关制度进行。

另外,为了防止在信用信息采集过程中的个人信息泄露等情况,草案规定,与信用无关的个人信息如宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病、病史信息等,禁止归集。而与个人信息无直接关联但可能间接相关的个人收入、存款、有价证券、商业保险、不动产等财产刑信息,未经本人书面同意不得归集。

公务员、律师等人群是重点归集对象

指定公开系统,查询严格

哪些人会进入公民社会信用档案,也是人们关注的重点。对此,草案明确以国家规定的重点职业人群为主要归集对象包括公务员、企业法定代表人(责任人)、律师、教师、医师、执业药师、注册消防工程师、评估师、税务师、会计审计人员、房地产中介人员等重点职业人群。

另外,通过归类收集的海量信息,怎样防止被泄露和利用?草案规定,除法律法规有明确规定的外,公民的公共信用信息不予公开和共享,其发布也通过浙江政务服务网、信用浙江网和社会信用共建机构的发布系统等发布,要查询非公开发布或已超过发布期的公共信用信息,必须提供查询人的有效身份证明并征得被查询对象的书面同意(法律、法规规定可以不经同意查询的除外)。当然,公民要查询本人的公共信用信息还是很方便的,只要凭有效身份证明就可以。

危害食品安全合同欺诈等行为将入“黑名单”

享受财政补助参加招投标等处处受限

严重失信行为“黑名单”,在不少行业领域已在施行,比如用人单位劳动保障失信黑名单、银行失信黑名单、法院失信被执行人名单等。哪些严重失信行为将被列入“黑名单”?草案规定,一类为严重损害人民群众身体健康和生命安全行为,如食品药品、生态环境、工程质量、安全生产、消防安全等领域;另一类为严重破坏市场和社会正常秩序行为,如贿赂、逃税骗税、恶意逃废债、恶意欠薪、合同欺诈、无证照经营、制售假冒伪劣产品等。

对列入失信黑名单的,将处处受限:行政机关将在日常监管中重点监管,在办理行政许可中将被重点核查,限制享受财政资金补助、限制参加政府采购、政府投资项目招投标,限制参与基础设施和公共事业特许经营活动,限制参加行政机关组织的各类表彰奖励活动……

同时,草案也规定,对信用主体认为自身的公共信用信息存在错误、遗漏或已超过公开发布期限仍在发布,或者被误列入失信黑名单的,可以提出异议,受理机构经核实后分别不同情况予以删除、纠正、更正等处理。当有失信行为的信用主体主动纠正失信行为、消除不良影响的,可以申请“信用修复”。当然,被列入黑名单的严重失信行为不适用信用修复。(记者 许梅)