每每走进蚌埠中院的院史陈列室,我都会被那里陈列的一本鲁凡老院长的工作笔记所吸引、所震撼。无数次地想动笔写点什么感悟之类的东西,可惜自己愚钝笨拙,偶尔迸出来的一点灵感,犹如火花一般逝去。如今这本笔记在那陈列数载,这多么时间以来,我总感觉到什么任务没有去做似的。于是,象挤牙膏似的,写下这篇东西。

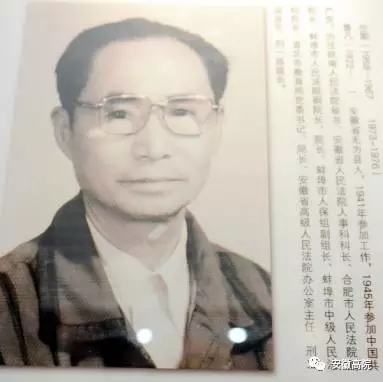

院史陈列室中鲁凡院长介绍

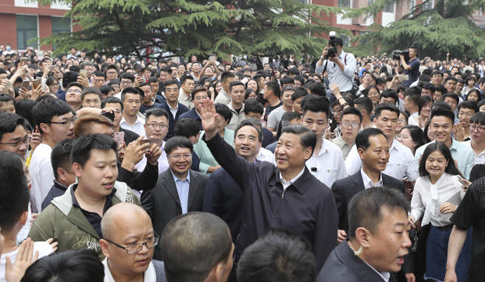

与共和国一同成长的蚌埠中院,走到今天已经60多年了,一代代法官薪火相传,创造了今天的辉煌。前后历任十一任院长,鲁凡院长算第三任,是在位时间最长的院长,且是经历文革动荡时期的院长。蚌埠中院陈列室开馆的那天,特地先把一些离退休的老法官请回“家”看看,鲁老应邀也从省城赶了过来,踏上曾经战斗的这方热土,感受蚌埠中院的经历的沧海变桑田,鲁老兴致极高,笑容始终挂在脸上,已近九十高龄的鲁老,仍精神矍烁,思维敏捷,记忆清晰,聊起蚌埠中院的事,那是如数家珍。与一班仍然健在的同事、战友见面,那真犹似亲人重逢,无话不谈,问候中透出纯朴的关切。

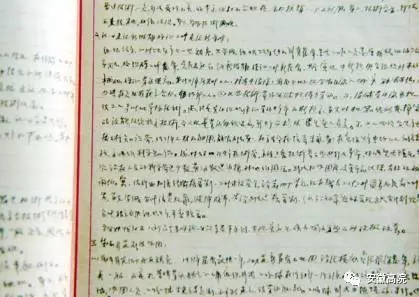

鲁老的工作笔记字迹工整,清秀隽永

展出的这本院长笔记,只不过是鲁老众多本笔记中平常得再平常不过的一本罢了。可在我们今天的后来人看来,弥足珍贵,是那么的不同寻常。它是历史的写照,字里行间刻画着主人的严谨认真。说到当初蚌埠中院建院史陈列室时,时间紧,任务重,跨度长,史料征集任务非常繁重。史料征集小组兵分多路,大海捞针,难度之大可想而知。史料征集人员来到鲁老家中,得知来由后,欣慰的表情溢于鲁老慈祥的面庞上。鲁老打开了话匣子,与后辈们聊个没完,还一点不嫌劳累地翻箱倒柜找了起来。看到他收藏的工作笔记、学习书籍,用过的办公桌椅、茶缸脸盆,史料征集小组的同志如获至宝,兴奋异常。

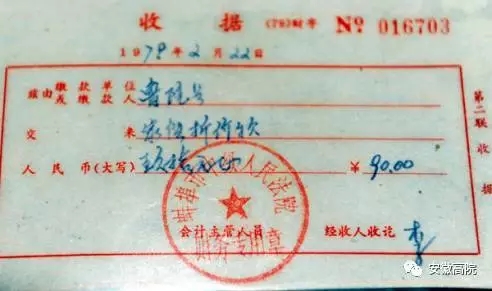

鲁老当年花90元买回所用物品的收据

如今,在蚌埠中院院史室的一角,有一间复原的鲁老办公室,那里陈列着鲁老当年办公生活用的一些物品。那些物品,都是鲁老离休后,花钱90元钱从公家那里买回去的,收据还完好地收藏着,静静地摆放在老人家曾经在那张伏案工作、孜孜不倦学习的办公桌上。睹物思人,今天看来这些普通得再普通不过的东西,我们在好奇中一种崇敬之情油然而生,这绝对不是一般的物品,而是一段历史的见证,是一个时代的浓缩,价值连城。我们都知道,人的一生会经历太多的事,有几个能做有心人,把看似平常的东西保存下来?尤其是在那物质极其匮乏的年代,领导离开岗位后,自掏腰包将跟随自己多年破破烂烂买下来收藏,鲁老展示的是一种什么样的境界?今天的人们难道仅仅地感到不可思议么?

如今,院史陈列室不仅成为干警传统教育的基地,也是社会了解法院文化的窗口

站在前辈的肩膀上,今天我们风雨兼程地继续行进在建设社会主义法治国家的征途上,环境优美了,条件优越了,待遇提高了,但我们无论如何都不能丢弃鲁老身上所展现的那种细致、那种朴实、那种追求、那种境界。

一本平常的工作笔记,一本人生的教科书……

本文获安徽省法院网络文学大赛散文三等奖作者|王龙江 蚌埠市中级人民法院