孙昌盛,男,46岁,湖北省未成年犯管教所三管区党支部书记、管区长,3次荣立个人三等功,其所在管区被湖北省委表彰为“杰出青少年维权岗”

□文/图 本报记者 刘志月 本报通讯员 张艾 杨民胜

从书架上抽出一本励志书,杨浩细细读起来,不时与身边的少年小声交谈。

如果不是身上的囚服,一脸微笑的杨浩与普通花季少年无异。

“他刚进来时,真叫人担心,不服管,还多次企图自杀。”看着杨浩,湖北省未成年犯管教所三管区管区长孙昌盛小声告诉《法制日报》记者。

16岁时,杨浩因故意杀人获刑15年,入湖北省未成年犯管教所服刑。

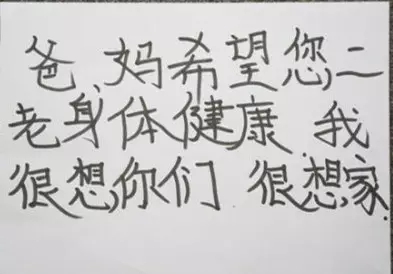

“一想到要坐十几年牢,即使出去了也是个废人!”杨浩说,当时自己做什么事都打不起精神,每天就琢磨着想办法自杀。

孙昌盛多次找杨浩个别谈话。发现他爱写日记后,孙昌盛鼓励他加入写作兴趣小组,并将他的文章推荐给所内《新希望报》。

当看到自己的文字登报时,杨浩很开心。此后,他参加湖北省楚才作文竞赛,获得二等奖。

彻底转变的杨浩,多次获得减刑。如今,他又有了新计划:在监内完成高等自学考试,再掌握一门技术,将来出去了找份稳定工作。

在三管区,像杨浩这样的服刑人员不少。孙昌盛带着管区民警为他们创造最好的条件,组织他们接受义务教育、参加计算机等技术培训,有不少人拿到了职业技术等级证书。

在湖北省未成年犯管教所副政委、政治处主任李炬乔眼里,孙昌盛有履职坚如磐石、不达目的誓不收兵的“硬骨头”,还有关爱柔如水、真心维护服刑人员合法权益的“热心肠”。

拿到养父工伤赔偿款,服刑人员王亮流下热泪。

王亮因犯抢劫罪,入湖北省未成年犯管教所三管区服刑。服刑期间,他养父在湖北襄阳一砖窑厂打工时,因事故去世。为料理王亮养父的后事,砖窑厂老板带着律师到省未成年犯管教所,希望王亮签字确认。

“一开始,看砖窑厂老板的意思,只是希望小王给签个字,至于工伤赔偿啥的,提都没提。”孙昌盛说。

孙昌盛将养父因工伤去世的消息告诉王亮。王亮六神无主,委托孙昌盛代为协商。

孙昌盛不懂工伤赔偿,就通过问朋友、网上查阅资料“恶补”,并先后4次与砖窑厂方协商谈判。

最终,砖窑厂方同意出资安葬王亮养父,并按照工伤事故、以襄阳当地平均工资标准为基础赔偿10余万元。

《法制日报》记者了解到,湖北省未成年犯管教所三管区未成年服刑人员大部分是初中以下文化水平,法治意识淡薄。

面对实际情况,孙昌盛他们不仅组织专项活动普法、提升未成年服刑人员的法律知识及法律观念,还推行当合法权益受到侵害时可直接向管区领导反映的“点警”制度,杜绝任何侵犯未成年服刑人员合法权益的行为。

作为“兵头将尾”,孙昌盛履行管区负责人职责还有“威严”一面。

“这些还没长大成人的孩子之所以误入歧途,除了社会、家庭等客观原因外,他们自身畸形的世界观、价值观及不良行为习惯也是其中的重要影响因素。”从事未成年服刑人员管教27年,孙昌盛有一番自己的心得。

抓住“病根”,孙昌盛与管区民警立下规矩:公正执法,不与服刑人员谈半点筹码。

服刑人员向君从小娇生惯养。刚到三管区时,他对严格的监规队纪有很强的抵触情绪。

“我有钱,你凭什么不让我吃营养餐?”向君多次向管教民警“挑衅”。

向君还抓住会见机会,向母亲诉苦,这里不让吃营养餐,干部管理很严,递烟也不接。

一听孩子受了“委屈”,向君母亲急了,找到孙昌盛细问。

孙昌盛跟向母一一讲解管区规定,告诉她民警不允许接服刑人员的烟,营养餐不是拿钱买的,只有生病或表现好才能获得。

向母理解了管区民警的苦心,要民警严管自家儿子。

但向君仍“不信邪”,他每天“点警”孙昌盛:“你开个口,说个数字,我可以出钱买奖励!”

孙昌盛每次均告诫向君:改造没有任何捷径,只有汗水和悔过才能洗刷过去。

一个季度过去了,向君看到管区确实是按照每日公示的计分考核排序评定嘉奖,他也逐渐转变了自己的行为方式。

“孙警官蛮好,是个正直人,以前是我脑子进水了,以后我要听话,争取早日新生。”给母亲打亲情电话时,向君如此说。

为促进未成年服刑人员的行为矫治,孙昌盛没少动脑筋:未成年人易受环境影响,他要求民警做表率,以自身正影响管教对象,同时还按照军事化管理标准对服刑人员提出要求,强化行为矫治;为调动这些误入歧途孩子们的改造积极性,他组织歌咏比赛,让孩子们充分感受正能量。

“我们的管教对象,本质上就是一群孩子,通过关心、爱护他们,坚信他们可以改好,这些孩子就可以重新走上正轨,开始新的人生。”孙昌盛说,他的理想是,通过努力避免让未成年服刑人员因刑期误了美好青春年华。

湖北省未成年犯管教所党委书记、所长冯卫国认为,孙昌盛是所里基层民警的典型代表,秉持以法律为准绳的原则,不断创新教育改造手段,因人施教、以理服人、以情感人,努力将每一名未成年犯改造成适应社会环境的守法公民。 (文中服刑人员均为化名)