近年来,郯城县整合公证、律师、法律援助、人民调解、司法鉴定等资源,着力打造集咨询、诉求、服务、监督等功能于一体的综合性法律服务中心,实现了“一站式”法律服务。

一、整合资源。投资500余万元建成总面积4000余平方米的公共法律服务中心,设置特殊人群管理、社会矛盾纠纷化解、法治宣传三大中心和一个综合法律服务大厅。社会矛盾纠纷化解中心集矛盾纠纷研判、谈心、专家调解、调度指挥等功能于一体,实现矛盾纠纷排查及时、规范、高效;特殊人群管理中心集执法、训诫、远程视频会见、入矫宣告、电子监控、心理测试、帮教安置、临时救助等功能于一体,形成帮扶教育监管合力;法治宣传教育中心整合普法宣传、模拟庭审、普法考试等多项功能,构筑普法工作新模式。综合法律服务大厅设立公证、律师、法律援助、司法鉴定、人民调解、社区矫正、婚姻家庭矛盾调解等办事窗口,配备便民设施,每天安排律师、法律援助工作者、人民调解专家、公证员、司法鉴定人员值班,为群众提供一对一法律服务。

二、健全机制。一是规范窗口标准。统一外观标识,编制公共法律服务产品指导目录,明确公共法律服务范围,细化、量化服务内容、方式和程序,严格落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制工作职责。二是优化服务流程。对城乡低保对象、特困供养人员和无固定生活来源的残疾人、老年人等特定群体免除经济困难审查;对情况紧急的案件开辟法律援助“快速通道”;对有特殊困难的服务对象提供电话及网上申请、上门受理;对符合条件的申请实行当日受理、当日指派、快速办理;对群体性和重大疑难复杂案件,优先受理、优先指派、优先办理。三是完善监督机制。健全完善律师执业诚信档案,将律师诚信执业纳入日常监管,通过引入法官评测、当事人反馈、律师互评,实行职业道德综合评价。组织开展公证、律师、人民调解、法律援助案卷质量评查活动,督促法律服务人员依法规范提供服务。

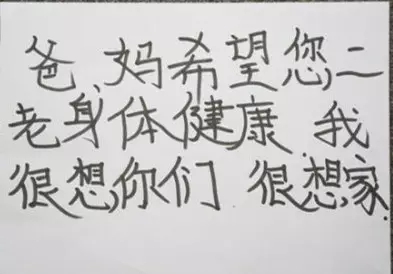

三、创新方法。一是开展人性化帮教服务。开通远程视频会见帮教平台,每两周组织一次服刑人员及家属视频会见。建立心理减压室和生物反馈解压抑制系统,对新入矫服刑人员实施心理测试、风险评估。二是建立信息化调解平台。通过平台对乡镇基层调解中心实施远程指导,对各类矛盾纠纷调度分流,实现矛盾调处实时调度、同步指挥。设立专家调解室,对当事人提供心理干预和法律服务,引导当事人依法表达诉求。三是实施多元化普法。广泛运用多媒体手段,实现法治宣传教育手段多元化、大众化。开发模拟法庭交互系统,模拟还原庭审现场,增强青少年学法用法热情。普法考试室定期组织领导干部普法考试、在线学习法律知识。警示教育展厅综合运用虚拟电子书、电子沙盘、3D感应等多种科技手段,增强学法的生动性。四是实现“联动式”法律服务。在全县14个乡镇(街道)司法所建立公共法律服务工作站,依托村居(社区)便民服务中心,建立村居(社区)法律服务工作室,实现公共法律服务三级互动。开通“郯城普法”官方微博、微信,组建普法新媒体矩阵,群众可以在线申请远程视频调解、远程会见预约,自主选择调解员,准确查询法律服务机构和人员信息,实现“面对面”法律服务。将县“12348”法律服务专线升级为集法律咨询、人民调解、普法宣传、综合服务、政务监督、协调联动、舆情分析于一体的公共法律服务热线平台,满足群众各类法律服务需求。