“110啊?隔壁老王打呼噜太响了,你们能管管吗?”

“110啊?天气预报说不下雨的,现在下雨了,我都没带伞,你们能让天气预报准一点吗?”

“110啊?我戒酒戒不掉,能不能把我关起来,就半个月!”

……

1月10日上午,在浙江省公安厅召开的“110宣传日”新闻发布会上,这些真实的110报警电话录音,让在场不少人哑然失笑。其实,这仅仅是2016年浙江省各级公安110报警台接报的大量非正常报警电话中的一小部分。110,向来被称为“生命线”,如果有限的紧急报警通道被非正常报警电话占用,当时如果发生暴力、恐怖事件或严重刑事案件,后果不堪设想。

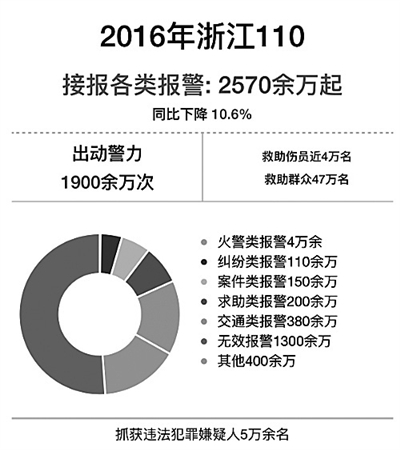

在刚刚过去的2016年,全省公安机关110报警服务台共接各类报警2570余万起,其中违法犯罪案件类报警150余万起、交通事故类报警380余万起、火灾事故类报警4万余起、群众求助报警200余万起、纠纷报警110余万起;出动警力1900余万人次,抓获违法犯罪嫌疑人5万余名,救助伤员近4万名,救助群众47万余名。

通过110接处警工作,警方高效处置了2016年9月28日遂昌县北界镇苏村山体滑坡自然灾害、10月10日温州鹿城区双屿街道永兴巷民房倒塌事件以及扬言在G20杭州峰会会场安放炸弹等一大批重大警情。

但是,有一组数据值得警惕,也让人揪心——2016年,全省110无效报警1307万起,超过接警总量的一半,其中骚扰报警尤为突出。这意味着,宝贵的报警话务、处警警力等资源被占用,也使真正处于危险境地的受害群众得不到及时救助。

2016年12月14日晚上,温岭市公安局城东派出所接到女子胡某报警,称她在一餐馆就餐时被人殴打。随后,民警迅速赶到现场。见到民警,坐在包厢里的胡某先是一愣,然后笑嘻嘻地说:“警是我报的,你们来得可真快啊!”看到报警人这副神情,民警感到很奇怪。

经过再三追问,一身酒气的胡某这才吞吞吐吐地道出了实情。原来,当晚,胡某和几个好朋友在餐馆聚餐。酒过三巡后,一小姐妹和她开起了玩笑:“小胡,我看你最近脸色很差,是不是又‘那个’了?”听到小姐妹提起的“那个”,胡某有点来火,她以前年轻时不懂事,染上过毒瘾,但她早就戒了。她解释说最近脸色差是因为工作忙,但小姐妹并不相信。

胡某当即就急了,放出狠话:“别不相信我,我自有办法证明。”胡某的这个办法,就是拨打110,让民警当场尿检来证明她的清白。但她怕民警不来,便谎称自己被人殴打。

听了胡某的解释,民警当场对她进行了严厉批评。随后,胡某被带到派出所,经过尿检,证实她确实没有吸毒。虽然胡某没有吸毒,但因为报假警,违反了《治安管理处罚法》有关规定,被警方行政拘留5日,并罚款500元。

事实上,像这样的案例,110接警平台经常会遇到。因此,为保证“生命线”畅通,浙江省公安厅已于2016年12月起,在全省范围内部署开展为期3个月的“树权威、畅通道”110专项整治行动。截至2017年1月5日,全省公安机关已查处恶意报警、扰警案件212起,刑事拘留2人,行政拘留40人,其他处罚340余人。

相关链接

哪些情况下应该拨打110?

110接报警其实是有范围的。

根据公安部《110接处警工作规则》,公安机关应当受理的警情范围主要包括两大类:一是紧急报警类。刑事、治安案(事)件;危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件;自然灾害、治安灾害事故;交通事故;其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。二是紧急求助类。溺水、坠楼、自杀等需要公安机关紧急救助的;老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失,需要公安机关在一定范围内帮助查找的;公众遇到危难,需要立即救助的;涉及公共设施出现险情,威胁公共安全、人身或财产安全,需要公安机关先期紧急处置的。

对不属于公安机关管辖的事项,请广大群众依照职能部门的职责范围,正确选择热线受理渠道,直接拨打12345政务咨询投诉举报热线等相关公众服务号求助,享受高效便捷的服务。

对报假警或拨打骚扰电话等行为,公安机关将依法给予警告、罚款、拘留等行政处罚,情节特别严重的依法追究刑事责任。对恶意控告和投诉的,启动维权机制,坚决追究相关人员的责任,维护公安机关执法权威和民警执法权益。