2017年1月5日,北京市第四中级人民法院召开四中院建院两周年新闻通报会。在通报会上,吴在存院长介绍,自2014年12月30日四中院挂牌履职以来,努力从源头上破解人民群众反映强烈的“立案难”“诉讼难”“执行难”等问题。跨区法院建设发展取得了较好成效,跨区划特殊重大案件审判工作质效不断提升,跨行政区划法院司法公信力初步建立。

两年来,四中院共受理各类案件5686件。其中,以北京市各区政府为被告的行政案件4290件,占75.4%,以重大金融保险纠纷、涉外涉港澳台商事纠纷、环境资源、食品药品等公益诉讼为主体的特殊重大民商事案件873件,占15.4%,以特殊重大主体职务犯罪案件、重大走私类案件为主体的刑事案件82件,占1.4%,大标的执行案件441件,占7.8%,结案共计5380件,法定审限内结案率99.6%。

五大体制改革 探索法院建设

推动跨行政区划法院改革。明确跨区法院功能定位,充分发挥四中院作为全国首批跨区划法院的“试验田”作用。

推进审判权运行机制改革。制定和出台了20余个审判权运行机制改革规范性文件,为审判权运行机制改革和司法责任制的落实奠定了坚实的制度基础。

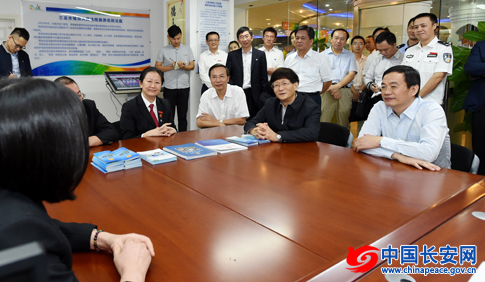

以高水平信息化建设助推改革。建成高清数字法庭,开发完成诉讼服务微信平台系统等重大信息化项目系统建设,推行网上办公,为当事人和人民群众提供更加便捷优质的诉讼服务。

推进执行工作体制改革。实质化推动“审执分立”和“裁执分离”,实现执行裁判权、实施权、监督权“三权分离”,有效提升执行效果。

推进内设机构扁平化改革。四中院积极探索构建以平台建设为抓手的内设机构扁平化管理模式,将涉及法院管理的50余项工作职能集中整合到四个平台之中。

五大机制创新 推动法院工作

诉前多元矛盾化解机制创新。在全市率先制定并发布了《立案释明规则》,有效规制滥诉行为。建立全市首家驻院法律援助工作站,由专业律师为当事人提供免费法律咨询服务。与北京多元调解发展促进会、一带一路国际商事调解中心等机构建立合作关系,为当事人提供更加多元化的纠纷解决路径。

审判执行工作机制创新。将保险公司责任保险担保方式引入财产保全工作中,有效降低保全成本、提高保全效率。在全市率先制定出台《关于充分保障律师执业权利共同维护司法公正的若干规定》并落实委托调查令制度。向有关方面发送《关于有效维护金融债权解决“送达难”在合同中约定送达地址的司法建议》,有效推动破解“送达难”问题的解决。

司法行政互动机制创新。加大行政机关负责人出庭应诉工作力度,实现行政机关工作人员出庭率达100%。采取巡回走访座谈方式,对症下药帮助解决各区政府在推进依法行政工作中的疑难问题。为各区提供依法行政个性化的“体检报告”,在第四届“中国法治政府奖”评选中,高票获评这一奖项。

公共关系协调机制创新。在全国法院首家成立司法服务办公室作为统一对外联络部门,统筹代表委员、特邀监督员、人民陪审员等外部资源力量联络工作,建立专家咨询论证制度。加强与律师协会沟通协调,加强互联网、微博及微信公众号建设,落实月度新闻发布会制度。

党建队建工作机制创新。在全市率先成立法官委员会作为代表和维护法官权益的自治组织,发挥法官主体作用。创新党建队建工作机制,建立“调查研究、教育培训、人才培养”三位一体的调研工作新格局,有效发掘和培养调研人才。开展基层党建项目创新评比工作,依托各党支部、党小组结合本职工作项目化推进基层党建工作机制创新,实现“以党建带队建,以队建促审判”。

(高煦冬)