繁华、热闹……提起湖里区江头街道,这样几个关键词总会从脑海里划过。地处厦门岛几何中心的江头街道,汇聚了众多商业龙头和企业,是厦门市重要的商贸中心区域。当您走进这里,便会发现,和谐是根植于这个街区的成长基因。这得益于近年来,江头街道坚持以维护社会安定稳定、创新社会治理方式为着力点,多措并举,完善劳资维权机制,深入推进和谐劳动关系街道的创建工作。

连日来,记者深入这个和谐街道,以一个社区、一个企业、一条街、一个园区的故事为视角,从细节入手、以小见大,为您揭秘,江头街道是如何让和谐劳动关系,成为街区发展的主旋律。

一个社区的故事:遇到纠纷就找社区调解工作室

在江头街道蔡塘社区,几乎每个人都知道社区的劳资纠纷调解工作室。调解员们骑着一辆电动车,在蔡塘的各个街巷兜兜转转,巡逻社区治安,排查企业用工隐患,他们的脑子里不仅装着蔡塘社区“地图”,连社区人口结构图都清清楚楚:哪个街巷,哪些人多,干什么的。要找几号几户的人,他们都能以最快的时间给你找到。

这些年,这家工作室成功调解了多起纠纷。蔡塘是个典型的“城中村”,社区户籍常住人口才两三千,却有近九万的外来务工人员。流动人口多,民间纠纷也随之而来。去年年底,一位外来务工人员,找到了工作室。包工头欠了他9600元。这对来自中西部某山城的他而言,并不是小数目。调解员要和他一起去找包工头,但工人有些为难——他买好了车票,要回老家过年了。可过完年,工人更焦急了:包工头跑了!调解员立马交代包工头房东,这人一旦回来马上通知他。果然,包工头回出租房拿衣服时,工作室的人就找上门了,最后,工人拿到了工资。

如今在蔡塘社区,外来务工人员遇到拖欠工资的情况,总会先到工作室申请援助。为了更好地服务群众,调解员和蔡塘社区居民打成一片,积极发动各房东、沿街店面店主以及出租房管理人员担当“纠纷信息员”。

这家劳资纠纷调解工作室的来头可不小——作为湖里区首家劳资纠纷调解工作室,它整合了社区劳动保障、综合司法、企业预警信息等力量。这多亏了江头街道长期以来对和谐劳动关系的重视。自2014年以来,江头街道就以维护社会安定稳定、创新社会治理方式为着力点,以劳动保障监察“两网化”为抓手,深入推进和谐劳动关系街道创建工作。在社区办劳资纠纷工作室,正是街道的创新之举——成立街道多元化纠纷解决服务中心,搭建劳资纠纷对话新平台,加强与司法、信访、公安、法庭、工商、劳动人事、民政等部门的协作配合,形成整体联动、职能互补、齐抓共管的基层调解组织网络。

目前,蔡塘社区的劳资纠纷,基本上不出社区就能解决,甚至岛外的外来务工人员也慕名而来。随着城市化步伐的加快,蔡塘社区也走上了转型之路,居住在这里的外来务工人员变少了,企业白领更多了,于是劳资纠纷调解工作室又把更多的力量投入提升服务上面。蔡塘社区的做法,在江头街道推广开来。街道还成立了以街道党工委副书记为组长,以综治、工会、商会、安全、财经等相关部门领导为成员的创建和谐劳动关系领导小组,及时召开联席会议、制定工作措施、完善工作机制,并将劳资纠纷调解工作纳入《社区千分制考核指标》,形成“社区主官亲自抓、分管领导具体抓”的工作局面。

一个园区的故事:调委会当和事佬化干戈为玉帛

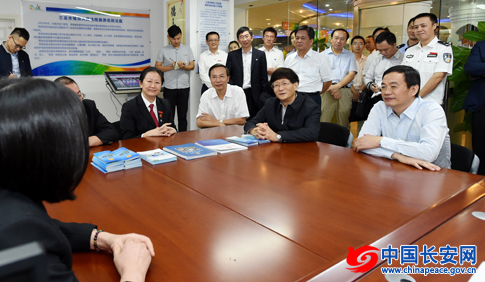

上个月,国家人社部调解仲裁管理司有关负责人、加拿大蒙特利尔大学劳动关系学院主任格雷戈·穆雷、加拿大劳动管理和劳资关系顾问罗杰·勒库及省人社厅、市人社局、湖里区人社局相关领导一行人来到位于江头街道的赛格电子广场调研,他们纷纷为园区调委会搭建起的劳资双方沟通桥梁点赞。

赛格电子广场园入驻500多家电子元件类相关企业,去年园区成立了劳动争议调解委员会,将物业、电子广场管理公司、电子行业协会、街道社区劳动保障工作人员和律师都纳入调解委员会中,一旦发生劳动争议,调委会可自行内部调解,让劳动争议不出园区,便可得到解决。

调委会主任,由湖里区电子行业协会会长黄友明担任。他说,以前,园区内有纠纷,协会的处理方式是把员工和老板请来,采取折中的方式,不过还是有一些人不满,甚至闹上法庭。有了调委会,以调委会的名义把双方叫过来,提高了公信力,园区内发生的事情,基本上可以做到“足不出户”了。

一次,一位员工,在园区的一家企业里工作了五年,想离职,提前几个月和老板申请,老板却想通过压工资的方法把员工留住。员工不满,与老板产生了冲突。调委会把两人请过来,劝老板把工资给人家。老板答应了,结果员工又提出,干了五年,离职总得有个补偿。老板一听,不乐意了。两人又吵起来,“劝和”进入了僵局。调委会工作人员想出了个办法:让老板先把拖欠的工资给人家,再发一个月的补贴作为过节费,老板终于答应了。为了进一步缓和两人关系,过了段时间,调委会主任又做东,请他们吃了顿饭。两人终于化干戈为玉帛,直至今天,还有生意上的往来。那位员工后来创业后,也成了电子行业协会的会员。

屡次化干戈为玉帛的调委会,正是在街道的指导下成立的。记者了解到,在电子行业协会、园区、园区调委会及街道劳动保障工作人员共同努力下,园区更规范了,用人单位合同签订率达96.4%,社保缴交率提升至95.8%。街道还深入走访辖区企业、工地,严格督查用人单位工资发放,重点监控资金链断裂、停产歇业、征地搬迁的用工高危企业。去年以来,督查用人单位工资发放2000余人次、指导建立企业调委会27家、督促企业签订劳动合同3000余份。

一条街的故事:商家抱团组建和谐温馨“新家”

道路两旁绿树成荫、鲜花点缀其间;街头的灯箱和柱子上,画着有趣的和谐劳动宣传漫画……这里就是江头街道祥店和谐劳动关系示范街。这条短短800米的街道,就有近200个商家在此扎堆,他们就是缔造和谐劳动关系的主力军。如今,这些商家抱团成长,组建起一个“新家”—— 祥店商家联盟协会。

前不久,记者走进祥店和谐劳动关系示范街,来到光大银行的2楼,这里是祥店社区商家联盟协会的“大本营”,协会成员们正在讨论如何更好地为商家服务。“满满正能量,很温暖,很温馨。”协会会长许其南说,商家联盟协会就像一个大家庭,“莫兰蒂”袭击厦门时,商家们团结起来,有钱出钱,有力出力,很多餐饮店还免费为志愿者提供免费午餐。

“每个成员都想方设法为这个‘家’出力。”社区党总支书记谭琼兰回忆说,去年,一家协会成员餐饮店重新装修开业,其他商家立马出钱出力出节目,跆拳道馆表演跆拳道,艺术培训班唱歌又表演,还有商家抱来了架子鼓,“大家齐心协力,很快就把‘家’里的喜事给办了。”这让谭琼兰感动至今:自从有了商家联盟协会,就可以抱团取暖、携手共进。

推动商家联盟协会成立,更推动街道和谐劳动关系的深入推进。对此,江头街道劳动保障相关负责人说,在此之前,得一家一家地劝商家和员工签合同,现在直接找协会就可以了。商家也感受到了街道“良苦用心”。许其南说,不少商家原本不知道签订劳动合同的好处,在街道的指导、督促下,他们知道,这不仅对员工有好处,也对企业有利:合同一签,员工有了归属感,干活更卖力了,一旦发生纠纷,也避免双方陷入无休止的拉锯战。数据显示,协会成立后,祥店社区合同签订率由过去66%提升到98.6%以上,社保缴交率从43%提升到85.2%。去年以来,整个江头街道督促企业签订劳动合同3000余份。

一家企业的故事:街道派人到企业驻点帮员工讨工资

在家门口化解矛盾,成为江头街道构建和谐劳动关系的秘诀。街道专门成立多元化纠纷解决服务中心,加强与司法、信访、公安、法庭、工商、劳动人事、民政等部门的协作配合,形成整体联动、职能互补、齐抓共管的基层调解组织网络,就地化解劳资纠纷。

去年年底,街道在排查时,发现一家服装加工型企业,已经有一个月没有发工资了。不过,当街道工作人员深入调查时,工人们却纷纷替老板隐瞒,称工资都发了。原来,老板“忽悠”他们说,过年时工资一起发。结果,工人们过完年回来,连老板都找不着了。一群人只好向街道求援。街道当天就把案子给接了下来,法律援助律师第一时间介入调查。

为了讨回工人的工资,街道劳动保障人员干脆到企业驻点上班,一边让企业的工作人员把工人的工资、人员名单给核算清楚,一边与其他部门配合,调查老板去向。与此同时,他们调查得知,泉州一家供应商,欠了该企业货款,又协调当地法院,让企业优先偿还工人工资。200多名员工,涉及的欠款多达180多万,老板先支付了七成,剩下的也答应筹集后尽快支付。

不过,工人们最着急的,还不是欠薪。眼看就要开学了,社保断了3个月,娃们上不了学,把他们给愁坏了。街道又想尽办法协调地税、司法等部门,为孩子们开辟了绿色通道。

这还没完,工人们得重新找工作,街道又把工人带到街道的人力资源市场,让他们及时找到了工作。这样一条龙的暖心服务,不仅化解矛盾,而且温暖人心,让城区更和谐、更繁荣。

【数字】

数说“和谐江头”

90%

有苗头,尽快掐掉,纠纷起,一条龙服务到底。近三年,江头街道辖区内劳资纠纷连续逐年下降,与此同时,调化率却在上升,街道、社区层面调化率达到90%。街道参与调解处理的劳动争议纠纷466件,调解成功417件,成功率高达89.4%。

3363名

位于蔡塘广场附近的江头街道人力资源市场,是湖里区第一个基层公益就业服务机构。记者到市场时,一位台资连锁餐饮企业的人事恰好来招聘员工,她笑着告诉我们,自从有了“家门口的人才市场”,找员方便了不少。自去年6月成立以来,江头街道人力资源市场共服务用工企业669家,举办中小型招聘会47场,帮3363名求职者找到了工作。

3000余份

江头街道严格落实隐患日常排查制度,做到“信息排摸不留死角、预警上报准确及时”。去年以来,督查用人单位工资发放2000余人次、指导建立企业调委会27家、督促企业签订劳动合同3000余份。

58起

遇到劳动纠纷,家门口就能找到“裁判”,江头街道积极创新劳动争议调解“零距离”服务模式,专门为驻街仲裁庭开辟了独立场所,实行标准化建设,驻街仲裁配备证据笔录同步演示系统、执法记录仪等设备,实现办案电子化、标准化。同时,还开创调解仲裁同步的办案新模式,以群众利益为最先考量,提高效率,解决服务群众“最后一公里”问题。2015年来,仲裁庭立案受理劳动争议58起,庭前调解39起,裁决19起,有效解决了服务群众“最后一公里”问题。