10月以来,湖北省荆门市公安局以推进“交巡特一体化”工作为突破口,有效下沉警力,构建起以指挥中心建设为龙头、以城区大型警务综合服务站实体化运作为牵引、以派出所规范化建设为核心、以信息化手段为支撑的立体化社会治安防控体系,走出了一条切合实际、行之有效的警务改革之路,牢牢掌握了社会治安主动权。

问题导向,倒逼警务勤务改革

巡特警合并、城区新建5个大型警务站、17%的机关民警下基层……警务改革来自现实难点问题的倒逼。今年7月,荆门全境遭受特大暴雨洪涝灾害,副市长、公安局局长董煜华在现场指挥抢险救灾,发现除已参战警力以外,可抽调的全部机动力量只有6辆警车和不到50人警力。

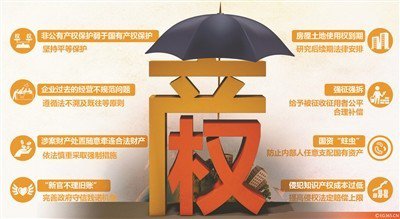

社会治安防控体系尚未固化,警种间存在各自为战的问题,基层派出所警力不足,一般性接处警占用了派出所的大部分精力,派出所与巡警及相关警种派警界定不清。同时,机关民警“根深蒂固”,不接地气现象也普遍存在。

警务改革、警力下沉是解决痼疾的关键。荆门市公安机关经多方考察、反复调研,明确了逐步建立情报、指挥、行动一体化、打防控一体化的立体社会治安防控体系的工作目标。从最大限度下沉警力,提高街面见警率、管事率、减少发案率着手,找准改革突破口。

破而后立,警力下沉用到刀刃

10月,荆门市公安局启动第一轮警务改革,重整警力资源,将原巡警支队与特警支队人员、职能合并重组,组建了新的单位——荆门市公安局巡特警支队。通过精简机关,招聘专职警务辅助人员,组成一支400余人的警队,作为城区治安防控的主力军。同时,推行大部制、“局所合一”、大警种改革,进一步优化警力配置,最大限度下沉警力。市公安局机关、直属支队按照17%的硬性指标,“下放”50名基层工作经历不满两年的民警,两年一轮换。240名民警、新招录的240名警务辅助人员全部充实到基层一线。

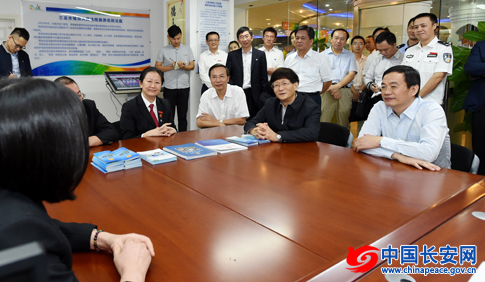

如何更好地发挥下沉警力的作用,实现效能倍增?荆门市公安局推行警务改革创新,把警力优化配置到交通高峰、案件高发、防范薄弱的时段和地段。在中心城区,他们建设了5个大型警务综合服务站,配备警力360人,交警支队派驻民警整合进入警务综合服务站参与执法执勤。每个警务站配备4辆制式警车、1辆运兵车、2辆警用摩托车,以及350M数字电台、4G执法记录仪等办公设施,开展信息采录、现场执法办案、巡逻轨迹监控等工作,以信息化强管理、提实效。

除此之外,荆门市公安局在中心城区龙泉、泉口等5个派出所实行“三队一室”运行模式,即在派出所建立社区民警队、治安巡防队、刑事侦查队、综合研判室,做实公安基层基础工作。在配齐配强社区民警前提下,剩余警力全部充实到派出所刑侦中队,提升打击力度,以打开路,以打促防,以防筑基础。

快建快用,彰显警务改革效力

“10月26日至11月25日,城区5个警务站共接警1238起,占城区派出所接警量的58%,移交派出所132起,直接处警率达90%;抓获违法犯罪嫌疑人35名,办理简易程序行政案件17起;查处酒驾43人次。”运行一个月,警务站交上令人满意的答卷。

“警务改革之后,中心城区保证有超过50辆警车、120名警力在街面执法执勤,有70人专业防暴队备勤。遇到突发紧急状况,保证第一时间能调动120名警力到事发现场。”董煜华说。目前,这支兼顾巡逻防控的专业性和社会治安防范、交通管理、群众服务全能性的新型警队已在动态治安防控体系建设中起到举足轻重的作用。

“从单一业务到一警多能,从朝九晚五到黑白颠倒,从平淡安稳到直面危险。”荆门市公安局调研科派驻民警袁凯这样总结。在警务站,袁凯和队友们的动向被GPS和“钉钉”软件即时监控。“白天8000步,晚上2000步”是最低要求,夜间车辆不能熄火,停靠超过半个小时系统自动报警。信息化让每名民警、每辆警车真正动起来、巡起来。

高峰警力不足和夜间执法一向是交通管理中的难点。警务站与街面交警实行高峰站点、见事管事、见人管人等警务联动协作机制,突出警务综合服务站24小时执勤优势,弥补夜间交警执勤警力不足,实现城区交通秩序管理无缝对接。

瘦机关,实基层。荆门市公安局建立机关民警派驻基层常态化机制,并与基层民警同标准考核。行动技术支队副支队长何洪斌是机关派驻民警中的一员,他被派驻到漳河新区分局双喜派出所。他跟着社区民警和派出所刑侦中队的“师傅”熟悉基层业务,同时教基层民警开展侦查工作。“派驻基层后,通过与基层实践的结合与运用,我感觉受益良多。”何洪斌说。

(王昕 褚潭辉)