四川省开展特殊人群服务管理改革试点两年多来,各地创新工作,构建制度——

特别的爱给特别的你

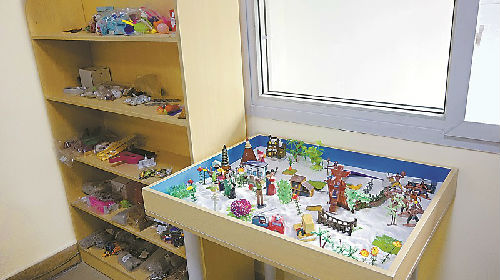

在宜宾市翠屏区社区矫正中心,心理咨询师可通过沙盘游戏了解社区服刑人员的心理状态。 受访者供图

宜宾市社区矫正执法支队配备的“司法E通”,让社区服刑人员一旦离开指定区域,就能够收到提醒。 受访者供图

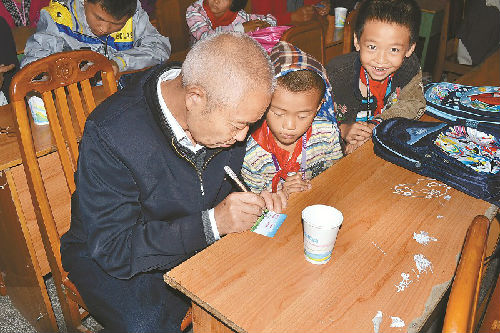

广安市的爱心志愿者在广安区彭家乡金桥村陪伴服刑人员子女过生日。 廖小兵 摄(视觉四川)

在遂宁市安居区玉丰镇初级中学校,“五老”志愿者同留守儿童结对帮扶。 受访者供图

深度

2010年5月1日,青神县黑龙镇发生一起命案,一名精神病患者杀死了自己的父亲;

2012年5月18日,大英县实验学校两名学生因玩耍时产生了矛盾,在校外纠集多人打架,造成一人轻伤……

前些年,涉及严重精神障碍患者、吸毒人员、不良行为青少年、留守儿童、社区服刑人员、刑满释放人员等特殊人群的案件时有发生,影响恶劣。

如何破解服务管理特殊人群“老大难”问题?2014年,按照中央综治委有关要求和省委全面深化改革的部署,省综治委决定在遂宁、宜宾、眉山等地开展特殊人群服务管理改革综合试点工作。两年多来,试点地构建起怎样的特殊人群监测、预警、救治、帮扶、服务、管理制度框架?又为全省全面推进特殊人群服务管理工作提供了哪些样本?记者对此进行了调查。

更完善的制度破解“老大难”症结

“有一次我们生产队(组)开会,她妈妈忘了给她做饭,她就提着刀在外面找妈妈,要砍人。”提起彭秀娟(化名),邻居们总是忘不了她发病时的异常表现。家住眉山农村的彭秀娟是一名严重精神障碍患者,由于家庭条件较差,此前一直未接受正规治疗,病情时有反复。

2014年,眉山市启动特殊人群服务管理改革综合试点以来,制定并印发了《眉山市特殊人群服务管理改革综合试点工作的实施意见》,将严重精神障碍患者服务管理作为改革试点的重中之重。“以往,由于责任不明,容易出现推诿扯皮,导致患者不能被及时送治。”眉山市卫生计生委相关负责人介绍,眉山将严重精神障碍患者全面纳入网格化服务管理,定期巡查网格内特殊人群状况,实现了底数清、情况明。

为了确保彭秀娟这样的家庭困难患者及时就医,眉山市以基本医疗保险为基础,民政医疗救助为补充,实行财政兜底,解决“无钱救治”的问题。“这两年通过住院治疗,彭秀娟状态好了很多。”邻居们说,彭秀娟结了婚,同大家的接触也多了。

入院治疗的难题解决了,严重精神障碍患者的院外治疗成了最后的“老大难”——谁来照顾?如何照顾?相关负责人介绍,当地建立了医生、民警、村社干部、网格员、监护人为一体的服务管理小组。对于家庭经济困难院外治疗患者,还实施监护人以奖代补政策,“如果具有肇事肇祸倾向的患者被监护得好,经过考核,给予监护人一定的奖励。”

两年多来,在试点地区,未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。省综治委相关负责人表示,试点地区针对不同类别特殊人群出台了具体的实施细则、协作机制、执法标准、责任追究等制度,进一步推动了特殊人群服务管理工作制度化、精细化、规范化。

更开放的心态吸纳社会力量积极参与

由于父母常年在外打工,留守儿童珊珊长期过着没有父母相陪的生活,做梦时都会叫妈妈的名字。在共青团射洪县委的帮助下,未来教育学校校长邓海英成为了珊珊的“代理妈妈”。邓海英时常教孩子做作业,带孩子逛街、看电影。珊珊开朗了不少,成绩也渐渐地好起来。

在遂宁,像珊珊这样的留守儿童有14万人。“我们把留守儿童作为特殊人群服务管理的重点,通过探索以寄宿托管为主的多种关爱模式,实现了‘结对全覆盖、关爱无空白’。”共青团遂宁市委负责人告诉记者,该市目前有4万人左右的代理家长与留守儿童结对,覆盖率达100%。这些代理家长中,有领导干部、教育工作者,还有青年志愿者、“五老”志愿者。

省综治委相关负责人说,当前特殊人群服务管理工作中存在的各种难题,大多成因复杂、牵涉面广,仅仅依靠专门力量、行政手段难以解决,必须要以开放的心态,吸纳社会力量积极主动参与。

在遂宁,少数留守儿童辍学,甚至走上违法犯罪道路。社会力量参与针对不良行为青少年的教育矫治工作,取得了很好的效果。遂宁市综治委相关负责人介绍,在进行集中教育矫治的遂宁市第十五中学,多家企业在此建立了技能实训基地。截至目前,已有984名学生回到普通学校读书或务工就业,回归正常生活轨道。

“政府、市场、社会有着不尽相同的资源手段、行为方式、责任担当,扮演着不同的角色。只有分工负责、良性互动,才能实现优势互补,共同治理好社会。”省综治委相关负责人表示,加强特殊人群服务管理,应更加注重激发社会组织活力,将适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项交由社会组织承接,充分发挥其在传递政策、关爱帮扶中的作用。

更智能的科技突破社区矫正工作困局

2015年4月,长宁县双隆竹器厂突发大火,一人冲进火场,奋不顾身参与抢险。这是安某某,一名社区服刑人员。

近年,在宜宾,一个个先进典型在社区服刑人员中间涌现,有的勇擒持刀歹徒,有的在废墟中救出孤寡老人……

宜宾市司法局相关负责人说,这与在当地开展的特殊人群服务管理改革综合试点工作分不开。两年多来,当地智能科技化投入力度不断加强,坚持向科技要警力、要战斗力,成功突破了社区矫正和安置帮教工作困局。

宜宾市建成市、县、乡镇三级社区矫正监管指挥体系,全市投放“司法E通”终端手机和电子手环共2000余部,依托互联网建立社区矫正信息管理平台,实现了对社区矫正对象的实时动态管控;把社区矫正监管中心与网格化服务管理平台有机对接,实现了点对点、可视互动“联动指挥”。

在宜宾市翠屏区社区矫正中心,社区矫正执法大队大队长黄巨奎展示了指挥中心的先进设备:每名社区服刑人员都有电子手环,大屏幕上显示着社区服刑人员的位置;为社区服刑人员设置有效活动区域,一旦离开设定的区域,社区服刑人员和管理人员的手机就会立即收到报警提示信息。

此外,宜宾还引进了心理危机干预系统,为处于心理危机状态的社区服刑人员及时给予心理援助,使之尽快摆脱困扰,防止重新犯罪。“近年来,宜宾社区服刑人员重新犯罪率在0.1%左右,始终低于全国、全省平均水平。”这位负责人说。

省综治委相关负责人表示,不同类别特殊人群服务管理工作的牵头单位,都要积极推动建立本类别特殊人群的信息数据互通交换机制,确保对相关信息实现全面精准掌握。下一步,省综治委将推动依托网格化服务管理信息系统,着力打通部门联接壁垒,助推特殊人群服务管理工作质量和效率的提升。(吴忧 刘宏顺)