助维权不让“有理”变“没理”

上海一直是外来务工人员占比很大的城市。据市总工会透露,上海市一年劳动争议的案件大概在11万起左右,其中外来务工人员案件数量占到一半以上。

“合理的要求没有通过合法的途径去主张,最后反倒对自己不利,这样的案子太多了。”法官告诉记者,很多外来务工人员由于法律知识的欠缺,常常做出一些过激行为,从“有理”变成了“没理”,平添损失。为了尽可能延伸审判职能,日前,上海市第二中级人民法院在诉讼服务中心大厅新设“外来务工人员劳动维权工作室”,并上线了全国法院系统首个官方认证的劳动争议维权类微信公众号——“乔法官说法”,旨在通过线上线下多渠道,为更多外来务工人员提供更为专业、便捷的法律服务。

案例

小伙打工摔伤老板不认账

法官实地调查追回工资款

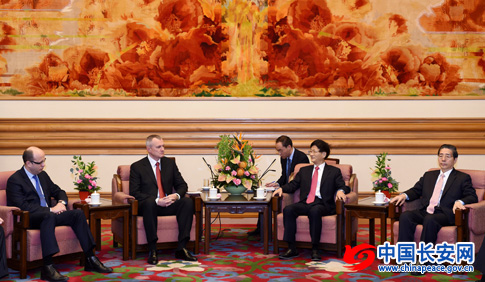

10月14日,在宝山区一家饭店内,二中院民三庭法官乔蓓华正在同该饭店老板和厨师长谈话。法官们此行前来,是为了调查一起劳动争议案件。本案中,22岁的外来务工人员小王在饭店打工期间受伤,双方对于工资发放、医药费承担等问题协商不成,由于饭店老板此前一直未曾露脸,二审庭审中又表示对此事一概不知,合议庭便决定前往饭店一探究竟。

原来,小王经人介绍于今年1月12日到该饭店工作,当天饭店副厨师长王师傅安排小王担任打荷工作,并向他介绍了饭店厨师长耿师傅。双方口头约定工资每月3000元。1月21日下午5点左右,小王在厨房端盘子时滑倒,脸部多处被盘子划伤。当天,小王就医花费2389元医疗费,由耿师傅垫付。此后,耿师傅提出小王应当返还这笔医药费,双方就此协商未果。小王工作至1月31日便不再上班,并要求支付2000元工资,耿师傅认为此事应当由饭店老板谭某处理,而谭某始终避而不见。

无奈之下,小王选择通过法律途径来维权,然而由于双方没有签订劳动合同,缺乏证据,劳动仲裁、一审均未认可双方存在劳动关系,在仲裁和诉讼期间,老板谭某依旧未现身。此后,小王上诉到二中院,向法院提供手机短信、通话记录及工作服等为证,要求确认与饭店存在劳动关系,并要求饭店支付医疗费2389元和工资2000元。在二审开庭当日,老板谭某终于出庭应诉,但他表示厨房是承包给耿某的,对小王的情况不知情,不同意小王的上诉请求。

在乔法官上门走访调查中,耿某表示垫付的2000余元医药费不再向小王要回,但对承包厨房一事未予认可。在当天的实地调查过程中,乔法官对谭某消极应诉的行为给予了严肃批评,并向他普及了相关的法律知识。

二中院审理认为,对于劳动者和用人单位没有签订书面劳动合同的,应该结合劳动者所从事的工作是否属于用人单位业务的组成部分,劳动者是否以用人单位员工身份工作,是否接受用人单位的管理指挥和监督等情况综合判断是否存在劳动关系。综上,法院判决确认2016年1月12日至2016年1月31日期间小王与饭店存在劳动关系,饭店应当支付小王工资2000元。鉴于耿某及饭店均已明确表示不再要求小王返还医疗费,因此法院对小王要求报销医疗费的请求不予支持。

现状

外来务工者案件占比过半

“这个案子尽管标的不大,但反映出了当前劳动争议案件的不少通病,比如用工单位不与劳动者签订劳动合同混淆聘雇关系; 小微企业制度不完善、甚至毫无制度等等,导致劳资双方极易产生争议。”在劳动争议审判战线上工作了16年的乔蓓华法官,承办的劳动争议案件达数千件。她就是一本劳动法律全书,劳动争议的每一个角落都在她脑海里。

乔法官告诉记者,上海外来务工者劳动纠纷较多的,主要在三个领域内。首先是在青浦、嘉定这些加工密集型企业。她解释,一般来说,这些企业用工需求量比较大,招用外地务工人员比较多。都是低端制造业,对成本的核算要求比较紧,所以用工上存在不规范的地方,比如加班、合同签订、解雇随意性,产生较多劳动争议。“这类案件有个特点,就是往往是群体性的,如果处理不好,很可能会引发群体性事件,造成比较大的社会影响。”

“合理的要求没有通过合法的途径去主张,最后反倒对自己不利,这样的案子太多了。”乔法官提到,在这类企业务工的劳动者大部分文化程度不高,法律知识、尤其是专业性更强的劳动纠纷法律知识欠缺,不少案件中一些心急的劳动者为了“维权”,对企业的资产进行损坏、破坏,有些甚至为了讨薪、或者加工资,采取更为激烈的堵门、封路等方式,最后反倒损失更大。

在中心城区,外来务工人员的劳动纠纷主要聚集在服务餐饮业。餐饮行业的用工不成规模,也因此流动性、随意性更大。很多都不签订用工合同,仅仅口头约定。“没有标准的用工合同,一旦闹上法庭,举证就成了难题。劳动关系怎么认定?薪资怎么定?到底什么时候开始的?欠薪多久?都没办法说清楚。”乔法官说。

此外,建筑行业从业人员中外来务工人员的比例也非常高,乔法官介绍,建筑行业的劳动争议集中在欠薪和工伤两类问题上。

关于欠薪,从国务院到地方政府,都已经出台了多项保障措施。据报道,上海市政府近日公布《全面治理拖欠农民工工资问题实施意见》 提出,要用一到两年时间,在工程建设领域全面落实农民工实名制管理及工资支付台账等制度。根据要求,上海将严格规范劳动用工管理,各类企业要依法与招用的农民工签订、履行劳动合同,建立职工名册并办理用工备案。探索改革工程建设领域用工方式,鼓励施工企业不断扩大自有工人队伍,引导具备条件的劳务作业班组向专业企业发展。“欠薪是一个需要政府多部门形成合力去解决的社会问题,现在上海的社会环境已经比之前有了很大提升。”乔法官说。

建筑行业常见的工伤类纠纷,也是外来务工人员维权诉讼中比较重要的类型。建筑行业的工伤风险高,一般后果都比较严重,因此赔偿金额比较大,涉及到责任认定的问题,更加需要务工人员理性维权。“还是那句话,通过合理的途径主张自己的诉求,才能及时解决问题。”乔法官说。

对策

线上线下渠道助力劳动维权

“近年来,在各方面的共同努力下,劳动者的合法权益得到了维护,但不可否认的是,一些劳动者,尤其是外来务工人员权益受到侵害的现象时有发生。”市总工会相关负责人透露,上海市一年劳动争议的案件大概在11万起左右,其中外来务工人员案件数量占到一半以上,“解决好这一问题,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定。”据介绍,2015年至2016年上半年,上海二中院共受理劳动争议二审案件2542件,收案数量持续高位运行。其中劳动合同纠纷、追索劳动报酬纠纷和确认劳动关系纠纷占收案总数的86%,涉及外来务工人员案件比重占劳动争议案件总数的半数以上。

乔法官说:“作为法官,办好一个案子很简单,但能做的不只是这些。法院不仅是解决社会矛盾的最后一道防线,更是社会治理的一个重要组成部分。有的时候不仅仅是做好审判的本职工作,更要做司法的延伸,利用法院的专业性和权威性,尽可能多的帮助劳动者。”

11月18日,上海市二中院在诉讼服务中心大厅新设“外来务工人员劳动维权工作室”,并上线了全国法院系统首个官方认证的劳动争议维权类微信公众号——“乔法官说法”,旨在通过线上线下多渠道,为更多外来务工人员提供更为专业、便捷的法律服务。

针对二中院辖区劳动密集型工业园区较多、外来务工人员较多、群体性劳动纠纷较多的特点,二中院新设了“外来务工人员劳动维权工作室”,将由乔蓓华法官和二中院民三庭资深审判长、审判员每月定期轮流值班接待,接受农民工以及外来务工人员劳动纠纷的法律咨询,方便广大农民工和外来务工者维护自身合法权益。工作室除了接受上门咨询外,还将组织二中院的资深劳动争议法官“走出去”,组成专业团队到嘉定、青浦、宝山等农民工和外来务工人员集中的工业园区进行授课、咨询,扩大普法宣传,为更多的打工者们提供专业的法律服务。

为进一步拓展司法延伸工作,民三庭充分利用新媒体受众人群面广、界面操作亲民便捷、信息传播速度快等特点,创建了“乔法官说法”微信公众号。与其他法院官方微信公众号不同的是,“乔法官说法”是全国法院系统第一个官方认证的劳动争议维权类微信公众号,弥补了之前法院系统尚无专门的劳动争议维权类微信公众号的空白。目前,该公众号由民三庭负责运营,于今年9月27日开始试运行。公众号下设法官说法、审判实务、沟通服务三个栏目:“法官说法”栏目传承“乔法官说法”的专业精神和理念,下设“品牌故事”、“乔法官说法”、“连线乔法官”三个子栏目,主要由劳动法领域资深法官乔蓓华对网友来信进行说法解答;“审判实务”栏目以推送各类劳动争议审判实务内容为主,下设“法院动态”、“典型案例”(以公布指导性案例、精品案例、优秀裁判文书等为主)、“审判研究”(前沿实务调研)三个子栏目;“沟通服务”栏目可在线预约二中院“外来务工人员劳动维权工作室”进行法律咨询,使劳动者预约登记更为便捷。