近日,北京石景山法院通过对近年来所受理的因监护不当引发的未成年人权益受损的民事和刑事案件进行梳理、分析和调研后,就监护不当引发未成年人权益受损提出了对策与建议。

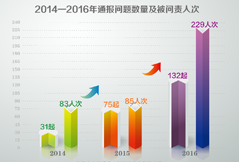

2014年至2016年,石景山法院审理未成年人侵犯财产类犯罪案件共计22件26人,其中盗窃案件18件20人,抢劫案件4件6人,同期审理被告人或被害人系未成年人的性侵害犯罪案件24件24人。近三年,该院审理抚养费纠纷、变更抚养关系纠纷、探望权纠纷共计218件。其中,因监护不当引发未成年权益受损比例占65%。

父母监护错位致未成年被监护人权益受损

我国法律规定父母为未成年子女的第一顺序监护人,但现实生活中,由于父母工作等原因,许多家庭都由祖父母、外祖父母负担起照顾未成年子女的职责。

法官指出,这种隔代监护虽能缓解父母工作和生活的一定压力,但与此同时往往带来诸多问题,一是长辈由于能力或者知识的缺乏,这种过度干预有时反而会影响未成年子女的健康成长,例如耽误孩子治疗、影响孩子正常的受教育权等等。二是长辈往往采用溺爱、放纵的监管方式,不能很好的引导孩子,导致未成年人性格产生缺陷。

例如,该院在审理一起抚养费纠纷案件中了解到:小雨(化名)在出生4个月时被医院诊断患有罕见的甲基丙二酸合并同型半胱氨酸血症,随时伴有生命危险,需要长期服药并定期复查。后因小雨父母工作生活原因,由小雨的祖父母将小雨带至老家临时看管。

在此期间,小雨的祖父母因小雨的治疗需要支付昂贵的医疗费用并且即使坚持治疗也无痊愈的希望,故擅自决定停止对小雨的治疗。在小雨的母亲得知该情况后,将小雨接回独自抚养,后诉至法院要求小雨的父亲支付抚养费。

监护人未尽到安全注意义务

法官介绍,监护人在特定的场所,例如在游乐场、电影院等户外场所或者特定状态,例如在行驶中的汽车里等特定情况下,监护人没有履行相应的监护职责,常常疏于保护被监护人的人身、财产及其他合法权益。

对于许多户外场所,监护人无法掌控的因素较多,而未成年被监护人本人自我保护的意识不强,常常无法及时意识到危险存在,因而监护人一时的疏忽就可能导致未成年人人身权受到外界因素的侵害。

例如,该院受理的原告李某、王某诉某物业公司物件脱落、坠落损害责任纠纷一案中,原告李某与王某之女在住所地小区广场游玩时,攀爬至广场景观水系墙上玩耍,在行至该墙最高处时同放置于该处的锥形花盘一同坠落,致原告之女颅脑损伤死亡。

监护人教育方式不当 沟通方式简单粗暴

法官介绍,部分监护人在与未成年被监护人进行沟通时缺乏耐心和循循善诱的教导方法,有的甚至有打骂现象,造成未成年子女的身心伤害,上述监护方式不仅影响正常亲子关系的建立,而且不利于未成年被监护人健康人格的形成。

例如,该院审理的孙某抢劫案件。根据专业机构出具的社会调查报告的显示,孙某小时候因学习成绩不好,会受到父母的打骂责罚,孙某的父亲性格急躁,经常与孙某吵架,孙某因此对学习和父母的管束有抵触情绪,不愿回家,也不愿向家人求助。当孙某经济上出现困境时,在同伴的提议下实施抢劫行为。

监护人之间矛盾较深 把孩子当作报复武器

法官介绍,我国法律规定,夫妻离婚后未与子女共同生活的一方并未因此丧失对未成年子女的监护权。但不少监护人在夫妻双方离婚后,往往将夫妻之间的矛盾延伸至未成年被监护人,造成监护人无法与未成年被监护人进行正常的情感交流,甚至出现监护人肆意辱骂、言行刺激未成年被监护人,给未成年被监护人留下心理阴影。

例如,该院审理的郭某诉寇某变更监护关系案件中,原告郭某诉称,原被告因感情不和,经法院调解离婚。婚生女小婷(化名)由父亲寇某抚养。

随着小婷的生理发育,逐渐感觉到不便与其父寇某共同生活。寇某脾气暴躁,某日因郭某要求探视孩子不同意,便当着小婷的面将原告打伤,该行为给孩子心理留下暴力阴影,甚至影响了孩子后来的学习、生活。

因监护不当致被监护人权益受损救济体系尚不完善

尽管我国法律规定了监护人不履行监护职责,侵害被监护人利益应当承担的民事及刑事责任,但未明确赋予特定机构具有专职的监护监督职责。

法官指出,一方面未成年人受到侵害缺乏自我救助的能力,亦因欠缺诉讼行为能力而无法单独向监护人提出告诉;另一方面在我国多以身份、血缘关系为基础确立的家庭监护关系中,作为第三方的个人或者单位很难介入其中。

另外,面对不断增长的流动人口,居民委员会等基层群众自治组织对于人户分离未成年人的监督、管理和保护也存在一定盲区。

针对监护不当引发未成年人权益受损的现状,石景山法院拟开展“五托五带”绿丝带活动,即依托特色审判、法治资源、亲职教育、多方合作、社会观护五个方面工作带动少年、家庭、学校、政府、社会五类群体对未成年人监护现状的关注,构筑未成年人健康成长和预防未成年人违法犯罪的立体化网络。

有针对性地开展丰富多样的亲子教育

法官介绍,抚养、探望类民事纠纷中,监护人大多并无侵害未成年人权益的主观故意,而是存在对监护责任认知错误以及对如何履责不甚明了的情况。

为此,石景山法院拟通过以下三种形式相结合立体全方位提高监护人监护责任意识:一是通过学校组织的家长会渗透法制内容,对家长开展以监护责任为主的婚姻家庭法制教育;二是前往社区开展多种形式的家长亲职教育,提高家长的履责能力;三是邀请专家举办讲座为家长答疑解惑,并以此为基础针对性地开展互动活动以巩固成效、扩大影响。

加强与妇联、共青团等相关部门沟通和联系

在因监护不当引发的刑事或民事案件中,权益受损的未成年人往往心智发育尚未成熟,仅依靠其自力救济难以实现对自身合法权益的维护。

法官指出,为切实保障儿童利益最大化原则,在审理此类案件时,可区分情况介入该类案件的处理:一是审理时发现未成年人遭受或疑似遭受监护人虐待的,及时联系居委会、妇联进行介入;二是发现未成年人家庭贫困影响其正常生活、就学的,及时联系教委、民政部门进行相应解决;三是发现未成年人行为怪异、存在心理问题的,及时联系团委、心理援助部门进行相应处理。形成一个多部门协调合作,化解矛盾根源的审判模式。

进一步完善和推广社会观护制度

自2015年12月石景山法院联合与区妇联建立“相伴青春”观护站并加入高院“百例社会观护计划”以来,我院已对10余起抚养、探望类案件开展社会观护,其内容为通过社会观护员介入,对未成年人进行社会调查、形成调查报告、参与案件调解以及对生效裁判文书执行情况跟踪考察,实现对涉诉未成年人权益受侵害情况的及时干预。

社会观护对践行未成年人利益最大化、协助法院准确判断涉诉未成年人成长利弊、提升未成年人司法保护工作的水平均具有重要意义。

目前,石景山法院社会观护制度已取得一定成效,但也存在一定问题,如当事人对该制度缺乏了解,心存疑虑;观护内容的针对性需进一步提升;社会观护的程序设置以及裁判文书引用观护报告的方式差异较大,不利于制度的严肃性及良性发展。基于此,应在完善社会观护制度的基础上进一步推广,将大部分家事案件纳入观护中。(任爽)