深入开展“民主法治示范村”创建工作,是推进农村基层民主法治建设、加强和创新农村社会管理的重要内容,对于推进社会主义新农村建设、全面建设小康社会具有重要意义。近年来,贵州省遵义市以“民主法治示范村”创建为抓手,精准把握创建内容,根据各村实际和特点,把“民主法治示范村”创建与本地经济建设发展相结合,与乡土文化相结合,有力促进农村民主法治建设,做到村村有特点,打造出了一批国家级民主法治示范村先进典型。

桐梓大河镇七二村

从“问题村”到“示范村”

桐梓县大河镇七二村找准问题症结,制定一手抓法治建设,一手抓帮扶发展的工作思路,使七二村从曾经极度贫困、家庭犯罪率高达50%的治安“问题村”,到如今连续7年实现“四零四五”的目标,一举破解了刑释人员重犯率居高不下这一社会管理难题,总结出了从“大乱”到“大治”的“七二经验”。同时,结合得天独厚的气候条件和地理位置,积极推行乡村避暑休闲的发展战略,引导村民脱贫致富。2016年全村共有乡村旅馆47家,拥有床位3000余张,接待游客15000人次,创收1500万元,养殖大户23户,收入达600万元,运输收入500多万元。

2006年以来,桐梓县司法局、大河镇党委政府以“法治示范村”建设为载体,积极创新方式方法,狠抓农村思想政治教育和普法教育,引导群众学法、尊法、守法、用法。利用每年春季和秋季外出务工人员返乡春耕、秋种的机遇,分别确定不同主题和内容,以院坝会、圈圈会,拉家常、摆故事等方式,对群众进行思想政治教育和普法教育,确保普法宣传教育“村不漏组、组不漏户、户不漏人”。在春节、国庆、春耕、秋种等重要节日和重要时段,组织镇村干部进入群众家中逐户宣传,并将宣传单张贴到农户家门上,累计张贴宣传单25500张。打造“法治景观大道”,采用72种不同写法书写“法”字,并配以农村适用法律法规知识,制作72块法治名言警句宣传牌,固定在G210国道七二村路段72个拐弯处,让当地群众、休闲度假游客和过往车辆驾驶员潜移默化受到法治教育和法治熏陶。

认真开展帮教活动,引导刑释人员“人尽其才、才尽其用、用其特长。”对被判刑的“两劳”人员,桐梓县司法局、大河镇党委政府及时派出工作组深入家中,对家庭成员进行思想安抚,针对子女上学困难和家庭成员生活困难的“两劳”人员家庭,帮助申请民政救助。每位“两劳”人员刑满释放后,镇村干部及时深入家中与其交心谈心,针对刑释人员刚释放时生活较为困难的实际,将大米、猪肉、菜油等送到家中,解决生活中的实际困难。同时,根据刑释人员特长、技术、居住位置等,有针对性地引导创业就业,提升了帮扶实效。

强化基层民主建设,引导群众“自我教育、自我服务、自我管理”。七二村探索实施以民主选举、民主管理、民主监督、民主决策和财务公开、村务公开为主要内容的“四民主两公开”制度,健全完善村民会议制度、村民代表大会制度、重大事项听证制度、便民服务制度等一系列规章制度,对公路建设、山林承包、退耕还林、宅基地审批等重大事项,交由村民集体讨论、共同决策,最大限度地还权于民。

习水桑木镇土河村

法治文化让少数民族村寨和谐共荣

土河村位于习水县桑木镇东北部,离习水县城15公里,区域面积10.6平方公里,有耕地3655亩,区域内自然条件优越,荷花千亩,林场万顷。全村13个村民组,589户2671人,其中苗族群众127户950人。该村以打造少数民族法治文化村寨为切入点,积极发展种、养殖业以及苗族特色旅游业,带动了少数民族地区经济的发展,使少数民族同胞的生产生活条件得到明显改善,收入明显增长,人均纯收入达到4315元,实现了脱贫致富奔小康。全村呈现了无因民族宗教问题引起的突发事件和民族纠纷,无重大治安刑事案件,无集体越级上访事件,无邪教传播,无黄、毒、赌的“五无”现象。

土河村村支监三委把建设“民主法治示范村”创建活动作为建设“四在农家、同步小康”的有效载体,成立了“民主法治文化示范村”创建活动领导小组,在找准本村产业特色、致富方向、建设重点的基础上,结合同步小康工作,制定了《土河村创建“民主法治示范村”实施方案》,修建了民族歌舞场、祭祀亭、民族法治文化亭等苗族风情园相关配套设施,建成了民族之家,修建了民族法治文化走廊,制作了与民族团结进步相关的法律法规大型宣传栏4块,大型精装宣传图画30余块等,营造了浓厚的法治氛围。

土河村以“民主法治示范村”创建为契机,不断规范村级管理,使村级管理更加科学化规范化。该村以组为单位,成立10个功能性党小组和13个村民议事会,3个民族矛盾纠纷调解小组,及时解决村里的各种矛盾,切实发挥了基层调解组织的作用;通过切实有效的措施,组建了苗族文艺宣传队,通过“送法进村寨”活动、少数民族道德讲堂、法治文化宣传等措施,不断强化法律服务,使各项法律法规为“民风引领、服务群众、管理村务、发展经济”四项职能发挥了应有作用,打造出了一个共荣和谐的少数民族特色村寨;干好一批实事,坚持用实际行动取信于民,促进民族大团结大进步。土河村在村办公楼建成了民族之家、民族民生窗口、民族法治文化长廊等,规定了农历“258”集中服务、农历逢八日为图书开放日和远教学习日,结合党建、计生、综治、三关爱、“1+N”民生温暖行动和民风五项教育,组织法律服务讲师团,将各种法律知识送到少数民族同胞的手中,让少数民族同胞在土河村感受到特别的关爱和服务。

湄潭复兴镇两路口村

“群众会+”农村社区社会治理,推动新农村建设

湄潭县复兴镇两路口村,2002年前是一个省级一类贫困村,一个矛盾众多、民风不正、民情不纯、民怨很大的贫困村,干群关系极度紧张。近年来,两路口村紧紧抓住“民主法治示范村”创建,充分发挥基层党组织的核心堡垒作用,形成“群众会+”农村社区社会治理模式,从一个省级贫困村,达到人均收入8500余元,实现“法治护民与产业富民”的双促进,谱写出一幅“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村画卷。

自“六五”普法以来,结合“七五”普法规划开局之年,该村通过“民主决策、依法治理”推动新农村建设。其主要做法:一是抓五子建设,凝聚力量谋求发展。提出“稳住一个桩子、建好一个班子,团结一个圈子、找准一条路子、增加群众票子”的工作思路。二是抓民主法治,促进社会和谐发展。把“德治、法治、自治”相结合。德治体现为:村级组织关心、关爱弱势群体、家庭困难群众。2012年,村更新民自发为罗召起、陈应江两个重症病人一次捐款共计16200多元;从2013年起,村每年资助贫困大学生4人,每人每年资助1200元。2014年,通过村集体经济,发放60周岁以上老人的慰问金60000多元。2015年,村委会及部分村民对考入大学的贫困大学生进行资助8000元。2016年,村委会及部分村民对考入大学的贫困大学生进行资助6000元。

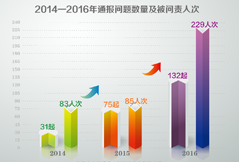

法治体现为:一是强化特殊人群的管理、教育。二是强化村级账务,取信于民。三是强化培训,夯实基础。四是健全制度,保障民主。五是准确定位,发展产业。

自治体现为:在发展村级集体经济的情况下,让“干部清白、村民明白”,抓民主法治示范村创建,实现致富奔小康,取得了阶段性的成效。一是提高了全体村民民主意识。二是促进了社会治安秩序的稳定。三是促进了党群干群关系的改善。四是促进了干部决策水平的提高。五是促进了村级经济健康发展。