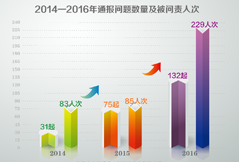

创建国家级民主法治示范村(社区)12个;创建省级民主法治示范村(社区)10个;创建市级民主法治示范村(社区)131个;

2015年226个贫困村成功脱贫,其中“民主法治示范村”89个,占39%……

这是贵州省遵义市开展“民主法治示范村”创建过程中的一组组喜人的数据。该市采取以点串线、以线构面、示范带动的工作思路和做法,以被命名的“全国民主法治示范村”为标杆,以省、市级“民主法治示范村”创建点为支点,以杭瑞、兰海、遵赤、道安、遵绥等高速公路沿线的创建点为支撑,在全市形成了独具特色的黔北基层“民主法治示范带”。

目前,遵义市“民主法治示范村”的创建水平实现了新提升,广大农村基层组织依法办事的能力实现了新提升,广大农村农民及社区居民的法律意识实现了新提升,政府购买公共法律服务的覆盖率实现了新提升,基层民主法治建设在助推精准扶贫中的作用实现了新提升,有力推动了贫困村成功脱贫,为全省“民主法治示范村”创建工作起到了积极的示范引领作用。

普法形式多样

9月7日,在道真自治县忠信镇忠信中学,该镇居民、学生和家长等千余人参加了由遵义市委办、市委政法委、市司法局主办的“法治宣传助力精准扶贫”送法下乡活动。活动中,遵义市律师协会执业律师为忠信镇忠信中学的学生开展法律知识讲座,普及农村常见的法律常识,还向其帮扶的忠信镇石笋村捐赠10万元,并在石笋村成立了“精准扶贫工作站”。当天,遵义市司法行政系统向群众赠送《遵义市“三送一连心”法律知识手册》、《常用法律知识手册》、《遵义市首届法治宣传书法作品邀请展作品集》、《道真自治县司法局便民服务手册》等3000余册。“开展这样的送法下乡活动目的是让群众对省脱贫攻坚‘1+10’文件、脱贫攻坚知识有更进一步了解,同时让群众学习法律,提高法律素养,提高依法维权能力,在农村营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境,引导广大群众、青少年学生,特别是贫困对象明政策、讲法治,自觉参与并支持精准扶贫工作,在尊法、守法、学法、用法的同时,脱贫致富,真真正正地提速奔小康。”遵义市委政法委副书记、综治办主任余浩介绍说。不少群众都说:“这样的活动应该经常开展,教育小孩的同时,我们也能学到不少法律知识,了解不少国家政策……”

在“民主法治示范村”创建过程中,遵义市有效结合精准扶贫攻坚工作,通过“送法进乡村”活动这个载体,扎实开展法治宣传。在为农民群众送政策、定思路、定计划的过程中,针对贫困村包村干部、三委干部、党员、村民组长和群众代表等不同层面开展法治培训和讲座,采取法律咨询、以案说法、法治夜校、法治电影、精准扶贫法治宣传直通车、法治宣传大喇叭、坝坝会、群众会等多种形式,面对面和村民交流相关法律法规,提高群众的法律意识和法治信仰。通过编印和制作通俗易懂的法治宣传书刊、宣传册、音像资料等,免费赠送到村民手中,为村民了解基本的法律常识提供必需的工具。

近年来,该市深入农村开展普法宣传咨询35.2万人(次),发放宣传资料224万份,赠送《遵义市农村村民法律实用手册》41万册,开展法治广播、电视、电影宣传1.2万次,办理农民工法律援助案件1.3万件,挽回经济损失3914.8万元。

法治文化引领

走进习水县土城镇华润社区平安法治文化示范园,刻着《土地承包法》、《交通安全法》、《婚姻法》、《旅游法》、《计划生育法》等实用法律条款的石碑与紫色的薰衣草、马尾草,红色、黄色的美人蕉等十多种观赏花组成的百亩花海交相辉映。

赏花海、学法律,将法治文化元素融入小区整体文化景观中,在潜移默化中引导村民和前来旅游游客自觉学法用法、遵法守法,成为当地的一大特色。

同时,通过产业发展,华润社区贫困户由2013年的66户212人减少到3户4人,居民人均纯收入从2013年的5060元提高到2015年的12300元,小康实现程度达97.6%,群众满意度和安全感均达到95%以上。

为丰富“民主法治示范村”的创建内涵,遵义市将法治文化阵地建设作为创建“民主法治示范村”的一项硬指标,不断加强镇(乡)、村(居)法治文化园(墙、街)等法治文化阵地建设,营造浓郁的乡土文化与法治文化相融合的氛围。

此外,该市利用各种法治宣传月、宣传周、纪念日等时间节点,组织专业文艺团体、法治宣传志愿者,深入农村田间地头,演出农民群众喜闻乐见的法治文艺节目,丰富农村文化生活,让农村群众在潜移默化中接受法治文化的熏陶。目前,全市共有法治主题文化公园7个,法治文化广场20个,法治文化长廊70个,普法电子显示屏110个,法治宣传栏3516个,法治文艺团体104个,开展文艺演出2000余场(次)

深化法律服务

“老人家,遇事要找法,要用诉讼程序解决纠纷,信访并不是解决矛盾纠纷的唯一途径。”9月8日,遵义市播州区司法局驻村律师来到团溪镇五龙村,仔细倾听近70岁的老人李某讲述自己家遭遇的侵权纠纷,耐心为李某释法析理。

随后,为减轻老人的路途劳顿,驻村律师积极联系遵义市播州区法律援助中心,为其办理了法律援助有关手续,及时启动了法律援助,并表示将在接下来的时段内尽心尽力为李某维权。李某明确表示不再到有关上级政府等机关单位信访。

驻村律师主动上门服务、化解纠纷,是遵义市公共法律服务体系建设成效的一次鲜活展示。该市在全省乃至整个西部地区率先启动了覆盖城乡的公共法律服务体系建设工作,纳入小康乡镇创建的指标监测范围,作为推进法治建设的重要载体,进一步夯实“民主法治示范村”创建的基础。建立了市、县(市、区)法律服务中心、乡镇(街道)法律服务工作站、村(社区)法律服务工作室和村民组(居民小区)法律服务联络员五级法律服务网络。通过政府购买形式为工作站(室)派驻法律服务工作者,采取定期“坐诊”、电话“问诊”的方式为群众提供法治宣传、法律咨询、法律援助和矛盾纠纷化解。

截至2015年底,遵义市、县两级全部建立了法律服务中心,151个乡镇(街道)建立了法律服务工作站、765个村(社区)建立了法律服务工作室。各地通过政府购买方式投入资金612万元,为工作站(室)派驻律师377名、基层法律服务工作者454名、志愿者680名,免费为群众提供法治宣传6109人次、法律咨询30434次、帮助申请办理法律援助3273次、参与纠纷调处11002次。

结对帮扶铺路

“过去,我家是村里的困难户,特别穷。现在我在村里的旅游度假小区做物管工作,解决了温饱问题不说,村里还动员我入股了村集体经济,年底还可以分红呢。”习水县寨坝镇友谊村的村民陈林欣喜地说。

这两年,友谊村利用与重庆市江津区柏林镇接壤的优势,成立村集体经济平台习水县友谊村旅游发展服务有限公司后,已吸收24户贫困户入股村集体经济,同时优先聘用有劳动能力的贫困户到公司就近就业。

同时,该村利用省地税局、县委组织部、森航集团等帮扶单位、社会企业帮扶资金和自筹资金,投资300万元规划建设了友谊村旅游接待中心,已于今年6月底投入运行,年收入可达30万元左右。

“村里的就业机会多了,生活水平提高了,闲散人员少了很多,治安环境也相应地变好,各种社会关系也更加和谐了。”友谊村村委副主任封长春这样总结道。

在遵义市,像友谊村这样一手抓法治建设一手抓帮扶发展,最终实现成功脱贫的“民主法治示范村”有89个,占去年全市贫困村成功脱贫总量的39%。

遵义市率先在全国组织开展了基层农村普法依法治理结对帮扶,共创“民主法治示范村”活动,形成了以法治文化引领,结对帮扶铺路,上下联动的民主法治示范创建新模式。市、县两级机关、单位、部门、企业、院校与基层镇乡、村居结成帮扶对子,把工作的触角延伸到基层,以重点实现基层普法依法治理结对帮扶“九个一”标准为目标,有力推动基层民主法治建设。“九个一”即,每个镇(乡)设立一个法治辅导站,每个行政村建立一个法律图书角、一个农村法治宣传教育场所(夜校)、一个永久性法治宣传栏、聘请一名法律顾问,每个农民家庭培养一名法律明白人、有一本《遵义市农村村民法律实用手册》,每年对农村“两委”干部、党员、村民小组长普遍轮训一次,建成一个覆盖城乡的公共法律服务体系。

近年来,遵义市、县两级共计帮扶镇(乡)301个,投入帮扶资金670万元,设立法治辅导站614个,建立法律图书角1778个,法治宣传栏3877个,对9万余名农村“两委”干部、党员、村民小组长进行了培训。