四渡赤水、强渡大渡河、飞夺泸定桥、攻占天险腊子口……从1934年10月开始,中国工农红军主力从长江南北各根据地出发,踏上了二万五千里长征。

两年后的1936年10月,红一方面军和红四方面军在甘肃省会宁县顺利会师。会宁会师是中国革命走向胜利的转折点和里程碑,古老的会宁县也在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔。

如今,徜徉在会宁街头,长征路、会师路、红军路……流淌在这座城市的记忆,饱含了会宁人对红军将士用鲜血和生命换来的伟大胜利的无尽追忆和深切缅怀。

而长征精神、会师精神,更是激励着会宁人不畏艰难、自强不息,成为他们建设幸福美好新家园的不竭动力。

红军会师中国安宁

会宁,自古以来就是交通要道、军事重地,素有“秦陇锁钥”之称。

1936年9月,冲破国民党军队重围的红二、四方面军,相继进入甘肃,与已经在陕北扎根一年的红一方面军遥遥相望,会师近在咫尺。

“会师地点的选择,成为摆在党中央面前的一个重要命题。”会宁三军大会师纪念馆解说员段亚平介绍,1936年9月的一个傍晚,在陕西保安的一孔窑洞里,周恩来向毛泽东提议将会宁作为会师地。

提议基于两点考虑:一是会宁是陇中重镇和交通枢纽;二是四方面军北上必须经过会宁。

毛泽东听后说:“会宁,好地名,好地名啊!会宁,会宁,红军会师,中国安宁。”

1936年10月10日,古老的会宁城披上了节日的盛装,五颜六色的标语贴满了大街小巷,鲜艳的红旗在城头上迎风飞舞。“胜利会师大会”在会宁县城文庙大成殿内召开。

始建于明代的文庙大成殿,是会宁人供奉儒家先师孔子之所。殿内,朱德总司令用浓重的四川口音说道:红军的长征,不仅沉重地打击了敌人,锤炼了自己,而且扩大了党的影响,播下了革命种子。

他在讲话中特别强调团结,指出只有加强全体红军的团结,才能克服一切困难,才能取得革命事业的胜利。

这天,中国共产党中央委员会、中华苏维埃中央政府、中央革命军事委员会联署发了《中央为庆祝一、二、四方面军大会合通电》。

《通电》指出,“我们在这一抗日前进阵地的会合,证明日本帝国主义的强盗侵略是快要受到我们全民族最坚强的抗日先锋队的打击了;证明中国抗日民族统一战线与抗日联军是有了坚强的支柱了;证明处在水深火热之中的全国同胞是有了团结御侮的核心了……”

庆祝会师联欢会持续两个多小时,会场上始终充满着热情洋溢、亲密团结的气氛。笑声、掌声、欢呼声经久不息,整个会场为之沸腾。

鲜血染红的沃土

红军会师前后,蒋介石调集大量兵力企图消灭红军。为掩护主力红军会师和先头部队西渡黄河,红军在会宁境内同敌人多次进行战斗。

其中较大的有六次,即红堡子伏击战、攻打会宁城战、范家坡反击战、张城堡高山阻击战、大墩梁阻击战、慢牛坡阻击战。在这些战斗中,有一千多名红军指战员献出了宝贵的生命,其中包括年仅28岁的红四方面军红五军副军长罗南辉。

华家岭下泥土中,烈士英名万古垂。如今,大墩梁、慢牛坡,红军将士曾经用鲜血染红的沃土,都建成了红军烈士陵园和纪念碑,供后人缅怀。

在会宁文庙大成殿的墙上,一幅名为“金色年华”的小红军画像,讲述着一个红军战士用热血和生命保护群众的故事。

80年前的一天,一名小红军战士正在会宁街头张贴标语,敌人的飞机突然出现在县城上空。小红军战士一边高喊着让老乡们快卧倒,一边奋不顾身扑在一个叫魏煜的三岁孩子的身上。

孩子得救了,无名的小红军却长眠于此,魏家人把他安葬在魏氏祖坟旁,并定下规矩,每年祭奠先祖时,要为小红军扫墓烧纸。

魏煜长大成家后,给自己的三个儿子分别取名“继征”“续征”“长征”,希望他们永记红军恩情,“继续长征”。

红军解放了会宁,这个当时只有6万人的县城也倾其所有支援红军将士。

从1935年10月红一方面军过境,到1936年10月红军三大主力会师,会宁人民先后筹集粮食一百余万公斤,还有棉布、羊毛、皮衣、鞋袜等红军急需物资,有力地支援了红军的胜利会师。500多名会宁子弟义无反顾追随红军,走上了革命的道路。

红军撤离会宁时,数百名伤员留在了会宁,安置在百姓家里养伤,直至痊愈。

在大成殿的陈列柜里,摆放着国家一级革命文物——红军党员登记表。当年,红军干部李道存住在会宁县城周家大院内,留下的党员登记表被房东周大娘小心翼翼放到了最稳妥的地方。后来,这张党员登记表被周大娘的后代捐献给了会师纪念馆。

会师精神永传承

“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”。当年红军长征胜利到达陕北之后,毛泽东曾就长征作过如此精辟的总结。

长征会师,这一伟大事件以及红军会师谱写的“自强图存、团结胜利”的会师精神,是历史赋予会宁这片热土的宝贵财富,也是会宁不朽的精神家园。

“苦不苦,想想红军两万五”,这句直观体现长征精神的话语,仍然在激励着今天的会宁学子。在会宁县,不管是幼儿园,还是小学、初中一直到高中,学生们的“开学第一课”都要来到红军会宁会师旧址前,重温长征故事,学习长征精神。

尽管会宁至今仍是一个国家级贫困县,但却是西北的教育大县和“高考状元县”,而这一教育发展成绩常归结为向红军长征学习的“三苦”精神——“学生苦学,家长苦供,教师苦教”。

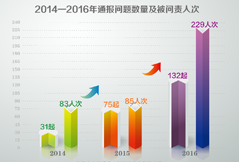

在平安法治会宁创建中,会宁县继承和发扬长征精神和会师精神,多措并举全面推进司法体制机制改革、规范执法司法行为、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育、治安防控体系建设、社会治理创新等,为全县经济社会快速发展、转型发展营造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

针对农村基层党组织作用发挥难、党员教育管理难和农民组织难、农民增收难两方面的问题,会宁探索总结出党组织领导下的农村基层组织“两条线”工作法,即通过建立村党支部、党小组、党员、群众组成的“党务工作线”,和村委会、村民小组、村民代表、群众组成的“政务工作线”,形成了群众来访“一条龙”服务、矛盾纠纷“一体化”调处、解决问题“一竿子到底”的新机制。

党员和村民代表等社会治理“两条线”上的各组织节点和人员履行“十大员”的义务,承担基层社会事务管理员、民生代办服务员、法规政策宣传员、社会治安保卫员、情报信息收集员、矛盾纠纷调解员、实有人口协管员、特殊人群帮教员、群众权益维护员、应急处突战斗员的职责。

至目前,全县24个乡镇、252个村社区已健全完善了社会治理“两条线”工作法组织体系,职能作用发挥良好,基层组织和群众之间搭起了一座“连心桥”,连通了服务群众“最后一公里”,激活了乡村社会治理的“末梢神经”,破解了乡村社会治理的重大难题,推动了全县经济社会的健康发展。(赵志锋 李鹏年 李军)