在2014年和2015年,贵州省凯里市发生刑事案和命案各14起,均超过省州严控指标。为进一步控制刑事命案发生,2016年以来,按照建设全方位、多层次、全覆盖、立体化防控目标要求,该市创新方法,围绕“五个着力”,强化“九个小”,抓实命案防控工作,1~8月份成效明显。

“五个着力”夯实基础

着力化解矛盾纠纷。以多元化纠纷化解机制为契机,深入推进人民调解工作创新,规范和发展专业性、行业性调解机制,推进“三调衔接联动”工作机制,健全覆盖城乡的调解组织网络,实现哪里有人群哪里就有调解组织,哪里有矛盾哪里就有调解工作目标。今年1—8月份,各级调委会共排查矛盾纠纷585件,调解585件,调解成功568件,成功率达97.1%,预防矛盾纠纷82起395人,有效防止了一批矛盾纠纷激化和升级,特别是医患纠纷都得到了有效处理,过去大吵大闹的乱象得到了有效治理。

着力筑牢治安防控体系。织牢“六张网”,完善立体化社会治安防控体系,全力开展命案防控攻坚战,落实打防管控措施,实行挂图作战。今年1—8月份,先后召开命案防控攻工作部署会、命案工作研判会等会议28次,增加310名特巡警辅助人员,实现了街面巡逻防控常态化。“天网工程”城区补点逐渐扩大并向乡镇延伸,新增道路卡口监控40余个、监控探头700余个,在打击“两抢一盗”等犯罪工作中发挥了重要作用。“城中村”等重点区域群防群治工作富有成效,将公安民警与全市上下1000名领导干部整合组建网格化巡逻“常规军”,安排300余名干部驻扎到州市92个小区参与值守和巡逻防范,18个乡镇(街道)、126个村、33个社区均组建治安联防队,市直各部门共出资41万元强化人防措施,在每个城中村、复杂村都配备了2—4名警务助理。这些治安防控体系建设有效压缩了命案发生空间。

着力关注特殊人群。全面加强特殊人群管理,深入推进“六项工程”建设,破解重点人群管理难题,增强命案防范能力。高度重视春雨学校、特殊病康复中心、看守所、戒毒所、回归体验中心等政法监管项目建设,补齐了短板、扎紧了篱笆,使该市的特殊人员群体管得住、控得了。近两年来,集中矫治教育青少年157人,112名问题青少年重返校园,挽救了未成年人和有效预防他们再次违法犯罪。在全州率先落实精神病人以奖代补政策资金64.98万元,先后救助精神病患者361人次,救助支出资金149.7万元。刑释人员接回77人,必接率及帮教率达100%。

着力开展法律宣传教育。开展“进乡村、进社区、进学校、进企业、进机关、进单位、进家庭、进班子”“法律八进”活动,不断增强人民群众的法律意识,让群众学会运用法律知识解决矛盾,从根本上解决因不懂法而导致民转刑案件的发生。今年1~8月份,该市共开展“法律八进”宣传工作580场次。

着力建立完善命案防控机制。将命案防控工作纳入综治平安建设考核机制,对命案防控、辖区发案、大小天网、路灯亮化、六大工程、“双提升”、三防建设、州市共建等工作实行“月分析研判、月检查督办、月例会交流、月调度推进、月考核小计、月排位通报”等机制,对存在的突出社会治安问题、易造成“民转刑”案件苗头等及时消化处理,为全市命案防控工作奠定了良好的基础。

“九个小”抓牢源头

排查小隐患。即把排查预警作为预防“民转刑”的首要环节,按照“早发现、早预防、早调处、早稳控”原则,采取日常规范排查、敏感时期排查、滚动全面排查相结合,全面排查各类小隐患,坚持以查堵漏、以督促改,防患于未然。对治安管理相对疏漏、治安秩序相对混乱的地区和行业,集中开展暂住人口、流动人口、出租房屋清理整顿活动。各辖区派出所对宾馆、KTV、棋牌室、夜市街面等打架斗殴案件高发重点区域开展夜间夜查行动,并通过公安特警、机关干部、小区巡防人员、社区民警、四零五零人员、村级敲锣喊寨队伍对点、线、面的巡逻、巡查、巡防工作,对存在的各类治安小问题、小隐患及时消除。今年1—8月份,全市共排查出消除各类小隐患732起。

化解小矛盾。即及时将排查出来的各类小矛盾归类建档、分析研判,成立专门调解工作小组,入户调查了解,采取定点调解和流动调解相结合方式,将小矛盾化解在基层,处理在萌芽状态,有效防止了矛盾扩大化。今年1—8月份,全市共排查出各类小矛盾636起,化解630起。

控制小苗头。即积极发挥网格员、宣传员、调解员作用,在进村入户、进社区(小区)、进机关企业开展各类工作中,一旦发现有不安全隐患的小苗头,即刻融入到排除和化解隐患工作中,及时消除安全隐患,把平安建设工作带进村寨、带进社区(小区)、带进家庭,积“小安”为“大安”。今年1—8月份,全市共控制、排除各类小苗头252起。

劝阻小口角。即充分发挥“随口调”机制,结合“平安凯里”建设,调动全市广大干部群众随时随地“遇事处事”能力,使身边遇见的小口角等不和谐声音全部转变为和睦相处。今年1—8月份,各乡镇街道共劝阻婆媳争吵、店商对骂等各类小口角345起。

调处小纠纷。即完善基层调处化解机制,充分发挥“人人都是调解员”的群防群治作用,对家庭、邻里、山林、土地等纠纷,村(居)、社区推广“随手调”方法,快速及时化解,杜绝身边小纠纷小矛盾发展为“民转刑”事件。今年以来,全市各乡镇街道共排查出家庭纠纷、邻里纠纷等各类小纠纷399起,成功化解395起。

解决小问题。即充分发挥民政、派出所、综治、便民利民中心等功能,把民生小诉求、小困难帮扶和稳定工作融入网格化服务管理系统事件处理模块,实事求是地解决辖区群众的小问题、小困难。今年1—8月份,全市各乡镇街道、市直相关部门共解决群众生活救助、生产帮扶、诉求办理等各类困难和诉求3827起。

重视小信息。即认真对待听到或传闻中的小信息,一律实行“凡事必查”,不放过排查梳理出的任何苗头性、倾向性问题的小信息,对所有可能“民转刑”问题都要事事跟踪到底,解决彻底。今年以来,全市通过小信息制止各类矛盾发生273条次。

提供小服务。即各级党委政府高度重视便民利民服务工作,不断完善基础设施设备,做实路灯亮化、绿化美化“大天网”、“小天网”建设等工作,为群众提供小服务。各级各部门经常性深入农村、社区(小区)提供便民利民服务,关心关爱特殊人群所需服务,为密集和复杂场所人员提供温馨服务,为文明家庭、平安家庭、道德模范户等精神文明建设评选活动服务,让传统道德规范成为解决民间、民事纠纷和矛盾的主流理念。今年1—8月份,全市共为群众提供各类便民服务、便民活动服务等73000余场次。

开展小宣传。即配足基层信息员,确保基层有人办事,通过乡镇(街道)、村、社区、小区院落、村寨的治安信息员、调解员、一村一警务人员走村窜寨入户走访开展宣传工作。充分利用“广播电视、手机短信、LED屏、横幅、乡村大喇叭”等普法宣传平台,充分发挥《道德讲堂》、法治文艺演出、法律进万家等普法活动,让群众自律到位。在法治宣传中融入调解文化,把调解文化和法治文化相结合,在18个乡镇街道设立法治调解宣传栏,营造法治社会的良好氛围。今年以来,全市共开展广播电视宣传20余次、手机短信宣传80000余条、LED屏宣传12000余条、挂宣传横幅3300余条、发放各类宣传资料150000余份。

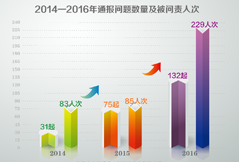

截止目前,该市仅发命案2起,与去年同期10起相比下降80%,是全州命案下降幅度最大的县市。

该市通过“五个着力加九个小”的工作做法,从根本上减少引发“民转刑”命案的源头问题,精髓在于从夯实基础工作做起,把“小”的问题处理在先,避免“大”刑事命案发生。

经典案例

案例一:

酒后口角引纠纷发现苗头速调解

凯里市湾水镇群众工作站获悉里仁村上鱼良石某某与吴某某因酒后发生口角致争执,引发肢体冲突一事后,及时报告镇党委政法委书记。镇党委政法委非常重视这一信息,及时开展调查,发现该信息内容准确后,判断该纠纷如不能及时化解,有可能引发成“民转刑”案件。迅速纳入矛盾纠纷台账进行矛盾纠纷调处分解,并责成里仁村调解委先予以组织调解。

经调查,里仁村上鱼良石开林因酒后谩骂石某某,石某某借故离开后,石开林与石某某之妻吴某某发生口角直至争执,导致吴某某受皮外伤,引发纠纷,该矛盾纠纷有进一步升级为“民转刑”的苗头。

村调解委及时对石某与吴某的矛盾进行调处,因双方各执一词未能达成协议;村调解委遂将此情上报镇调解委,镇调解委又及时组成调解工作组,深入里仁村了解情况,并就地组织调处。经过工作组成员耐心细致地说劝,石、吴两家的矛盾化解终于得到化解。

一线感言:近年来因普法教育深入,农民的法治观念比以前大大增强,但相当一部分农民在接受法治教育时是被动接受,很多人对法律一知半解,遇事斤斤计较,不能宽容、忍让,往往由于言语不和或一时气愤而暴力相向,不知道也不会用法律武器保护自己的合法权益。一些小纠纷容易被忽视,如果纠纷没有及时解决,致使矛盾越积越深,愈演愈烈,日渐复杂化,往往会引发“民转刑”案件的发生。因此,对排查出来的各类小矛盾,及时成立专门调解小组,入户了解情况,采取定点调解的方式,将矛盾化解在基层,处理在萌芽状态,维护社会和谐。

案例二:

祖坟“风水”酿矛盾党政联合齐化解

2015年4月7日下午4时,凯里市旁海镇政府值班室接到群众电话报称:镇辖区旧寨村五组与六组群众发生纠纷。接此报告后,镇党委镇政府高度重视,镇政法委书记吴红一立即组织镇综治办、派出所、村两委第一时间赶赴现场处置。

经调查得知:清明节期间,旧寨五组潘某某三兄弟将其祖母坟迁到地名叫“马千”坟地安葬。六组潘家16户认为五组潘家祖母葬坟位置影响到他们祖坟“风水”。双方发生争执,在交涉无果的情况下,六组潘家族人擅自将五组潘家三兄弟埋下的祖坟抛出,这一行为激起潘家三兄弟及其家族的气愤和不满,他们欲召集本房家族找6组潘家16户理论,矛盾发生了激化。镇调解工作组了解到这些情况后,及时安抚潘家三兄弟及其家族,稳定他们的情绪,积极引导通过调解途径解决问题。

为进一步了解纠纷情况,镇调解工作组于当晚分头深入五、六组当事人家中,开展对纠纷原由、双方当事人动态等基本情况摸底调查工作。4月8日上午,镇调解工作组继续分头做双方思想疏导工作,通过座谈和对相关法律法规宣传,六组潘家族人终于认识到自己行为的错误。下午,镇调解工作组组织双方代表进行调解。双方协商达成:“六组潘家16户向五组潘家三兄弟及家族进行赔礼道歉,五组潘家三兄弟将其祖坟迁往新址安葬,以后双方和睦相处,互不干扰”的意见。

至此,一起因“风水”引发的群众纠纷得到妥善解决,避免矛盾激化引发群众械斗事件至命案发生。

一线感言:在贵州农村,很多人家是以家族聚集。一户人家与外姓有了矛盾,往往整个家族都会参与,处理不好极易造成群体性事件发生。迁坟动土的“风水”在农村一向认为是涉及家族兴旺的大事,所以有了矛盾纠纷,处理起来必须谨慎。