本网讯 目前,北京法院把创新完善诉调对接工作机制作为推进司法改革的重要途径,充分发挥非诉调解力量在化解社会矛盾中的重要作用,推动多方参与、多元共治的矛盾纠纷化解工作格局。

今年3月,北京法院依托进驻法院的人民调解力量,在顺义、西城、丰台、昌平、房山等五家法院开展了调解前置程序试点工作:选取婚姻家庭继承、物业供暖、交通事故损害赔偿、10万元以下的买卖借款等五类适宜调解的纠纷,在立案前委派人民调解员先行调解。同时,设立专职调解法官全程指导人民调解,提升调解质效。

打造“七日调解室”集群模式

2016年3月11日,“七日调解室”正式挂牌,并与登记立案、立案速裁、司法确认等诉讼程序有效对接,本着“2日内委托、7日内安排调解、30日内完成调解”的要求,打造“1+N”7日调解室品牌集群建设模式,开创了具有丰台特色的委托人民调解工作新实践。

43岁的张先生和39岁的赵女士在网络上相识,两人相处时间不长,赵女士未婚先孕,婚后双方因孩子出生产生了更大矛盾。2016年1月,赵女士起诉张先生要求离婚,同时赵女士以孩子张某的名义起诉张先生,要求其给付抚养费。两案分别由卢沟桥法庭和未成年人审判庭审理。

包括上述两个案件,双方前后共有5起纠纷,诉讼耗时长达两年。

“几次诉前调解双方都十分固执,张先生甚至有一次突然起身离去。”负责诉前调解的副庭长王静为了避免双方再出现过激举动,将案件委托给了“7日调解室”的调解员刘爱玲。

起初双方都不配合,尤其是张先生情绪起伏,刘爱玲一边以老大姐的身份安抚激动的张先生,拉着他在法院里散心;一边晓之以理、动之以情为他分析利弊。当面谈、电话劝,历经几十个小时的工作,今年4月份,双方终于达成调解协议。

王静坦言,“法官可以倾听当事人的诉求,但出于居中裁判,不能和任何一方走得太近,但是人民调解就不同了,可以化解很多司法难以解决的矛盾”。

据丰台法院立案庭助理审判员汪芳丽介绍,目前,“七日调解室”的调解员每月人均调解案件达35件,平均调解成功的为18件,相当于一个法官的月结案数;许多疑难复杂案件也被调解员化解,其中就包括“难啃的”3年以上未结案及其关联案件。

“因为我们年纪相仿,以同龄人的身份更容易沟通。”人民调解员董颖谈到她化解的一起矛盾时说,“这个案子在法庭打了三年官司,当事人互不相让,最后法官找到我。”

原来,李女士和齐先生是继母子关系,为继承李女士亡夫的三套房产发生争议,齐先生早在2013年就提起法定继承诉讼。因双方矛盾本就很深,李女士刻意回避诉讼。2014年,齐先生私自将一套诉争房屋以低价出售,双方矛盾进一步激化,并引发确认房屋买卖合同无效的关联诉讼,因李女士不配合,几个案子不得不被搁置。

三年间,法官多次组织调解,但效果不佳。2016年5月,法官在案件中引入人民调解员董颖联合调解,董颖以同龄人的身份最终劝服李女士,化解这起三年未结案件。

据统计,丰台区现有近万名像董颖这样的人民调解员,并建立了60名专职调解员后备人才库,其中优秀者将被推荐为“7日调解室”及分工作室专职调解员,初步形成梯队型发展格局。

目前,丰台法院各人民法庭与全区21个司法所全面对接,将品牌调解引入人民法庭,于5月26日成立6家“7日调解室分工作室”,形成“1+6”品牌+集群建设模式,将“7日调解室分工作室”建到群众身边,充分调动各种调解资源,让群众在家门口就能找到解决纠纷的途径。

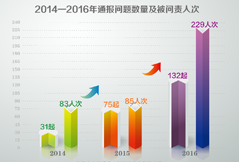

自“7日调解室”及分工作室成立至今,丰台法院共委托人民调解案件927件,同比去年上升39倍。

截至目前,丰台法院委托人民调解的案件调解成功率达54%,自动履行率为96%,同比去年分别提升37%和21%;平均调解周期仅16天,其中7日内即调解成功的占32%。

创新速裁审判工作机制

同时,北京法院建立了速裁机制,对于经人民调解员调解未成,但案件事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的纠纷,由立案庭法官进行快速裁判。目前,该项工作机制已在全市法院全面推开。

2016年4月8日,顺义法院立案庭速裁审判组法官杨娇收到一起买卖合同纠纷案件。在该案中,原告许某称2012年7月15日,被告顺义区某村村委会向其购买建设房屋所需的材料共计62253元,但却一直没有向其支付上述材料款。后经多次讨要,该村委会在2016年1月22日告知其可以将材料款抵扣土地承包费,但之后也并未进行折抵。在协商无果的情况下,原告许某将被告顺义区某村村委会诉至法院,要求村委会支付其材料款并承担诉讼费。

杨娇收案后,在第一时间对卷宗进行了审阅,并通过电话方式向双方当事人了解案件的来龙去脉,开始进行初步的调解工作,双方当事人均同意于4月11日来法院进行调解。调解过程中,双方因为村委会账目审核流程等问题无法达成一致的调解意见,在经过双方当事人一致同意下,杨娇当即决定对该案进行开庭审理。

法庭审理中,杨娇认为该案事实清楚,法律关系明确,对该案进行了当庭宣判。宣判后,双方当事人均表示服从法院的判决结果,并表示不会上诉。

杨娇表示,一般情况下,法院在案件审理过程中需要按照民事诉讼法的有关规定给足当事人法律规定的答辩期限、举证期限,在此种情况下,整个诉讼周期时间较长,不利于快速审结案件。而立案庭速裁审判组的成立,大大缩短了诉讼周期,在双方当事人尤其是被告方同意的情况下,法院可以对不同的案件采取调解结案、当庭宣判或开庭即判。这对建立科学、系统和多元化纠纷解决体系,维护社会公平正义,具有积极意义。

顺义法院立案庭副庭长金伟向民主与法制社记者介绍,速裁法官队伍主要是从审判庭负责审理特定案件的法官中选调,负责立案阶段指导调解、快速裁判、司法确认等工作。人民调解员对转来的纠纷先行予以调解,形成调解方案的,移交速裁法官审查后出具调解书。对于调解不成但适合速裁的纠纷,立案后由速裁法官进行审理。速裁法官在先行调解确认的案件事实基础上,迅速掌握争议焦点,引导当事人同意法官立即开庭、开庭即判,这样减少了庭审的重复劳动,提高了审判效率。

而对于调解不成且不符合速裁的案件,在移转审判庭前,填写《先行调解情况登记表》,方便审判庭法官及时了解案件情况;根据与审判庭的约定,在预留被告答辩期后直接确定审判庭开庭时间和地点,同步完成送达等庭前准备工作,最大程度减少审判庭事务性工作,让法官回归司法判断权的本位。同时,建立转审案件快速处理通道,即使纠纷不能在立案阶段调解成功,也可以在转到审判庭后得到优先处理,消除当事人对立案调解效率的担心和顾虑。

截至目前,顺义法院立案先行调解数已经占到了民事案件总数的26%,其中76.9%的纠纷在立案环节审结,立案阶段结案数与同期全院民商事结案数的比例达到20%,平均结案时间为5天。

成立多元调解发展促进会

北京多元调解发展促进会副会长张温泉(右)介绍调解工作。 本社记者汤瑜 摄

去年12月23日,北京成立了全国首家为行业性、专业性调解组织提供服务保障的自律性行业协会——北京多元调解发展促进会。

该促进会副会长张温泉向民主与法制社记者介绍说,北京法院建立了立案后委托调解工作机制,利用立案后,排期开庭前的时间空档,将涉互联网纠纷、保险合同纠纷、证券期货纠纷、典当纠纷、医疗纠纷、涉房地产纠纷、标的较大的买卖、借贷等纠纷委托至促进会及会员单位进行调解。促进会具体负责督导、规范、统计、考核各调解组织的调解行为,并对法院反馈的各调解组织在委托调解中的违规行为进行查处。

她特别提到,去年年底一起标的额达4000万元的纠纷在不到1小时顺利化解。

原告宁波圣莱达文化投资有限公司与被告华视友邦影视传媒(北京)有限公司签订某影片《版权转让协议书》,约定被告公司向原告公司独家转让该影片完全版权,并须于2015年12月10日前取得《电影公映许可证》。原告公司诉至朝阳法院,要求被告公司返还版权转让费3000万元,支付违约金1000万元。在收到上述起诉材料后,朝阳法院立案庭经审查认为,该纠纷事实清楚、争议标的额约定明确、双方矛盾尚未激化,适宜采用多元化纠纷解决机制予以化解。

征得原被告双方同意后,朝阳法院立案庭于2015年12月28日委托北京多元调解发展促进会示范调解中心(以下称调解中心)进行调解。

调解中心将案件交给退休的高级法官张鲁民进行调解。12月29日下午2:30召开调解庭,在张鲁民的主持下,双方不到1个小时即达成《立案阶段委托调解协议书》。

经双方当事人申请,12月30日朝阳法院依法对该调解协议作出司法确认。从该案进入调解程序到法院出具司法确认裁定书仅用时三天,一起标的额达4000万元的纠纷便得到顺利化解。

在张温泉看来,一次性解决纠纷,不仅节省时间、节省成本,同时保密性强,调解协议的确认裁定是否上网都要征求双方当事人的意见。

上半年,促进会共接受法院委托调解案件1068件,调解成功421件,调解成功率为39.41%,自动履行率67.93%。

此外,张温泉还指出,促进会从目前的调解实践看,突出存在两方面的问题:一方面,社会化调解组织大多是某一行业自发成立的机构,没有业务主管单位,根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,无法注册为民办非企业组织,不具有法律上的主体资格。因此,其主持下达成的调解协议无法得到法院的司法确认,极大地降低了社会化调解对当事人的吸引力,制约了这类组织的发展;另一方面,调解组织发展不平衡,行业调解的自律、自理能力普遍较弱,调解规范化建设程度不高,导致外在影响力不强,市场化程度较弱,吸收和化解纠纷的作用尚未得到充分发挥。

下一步,促进会将出台行业调解规范、孵化新型调解组织、推动会员内部纠纷先行调解、建立调解员职业水平评价体系等内容,进一步整合北京地区社会化调解组织资源和优势,推进社会化调解组织的整体规划和自我监督,提升多元调解的专业性、规范性和权威性。(记者汤瑜)