涨潮声中万国商,泉州自古繁华。作为闽地历史上通商贸易的重镇,福建省泉州市走过了千年的辉煌。沐浴改革开放春风三十余载,泉州跃立潮头浪尖,崛起为福建乃至全国非公经济的一块高地。泉州经济总量约占福建省四分之一,其中非公经济占GDP比重高达90%。

然天行有常,经济发展亦难逃周期律的掣肘,泉州同样面临着应对经济加快转型升级和“三期叠加”的双重压力。服务非公经济健康发展,鼓励大众创业创新,构建“亲清”检商关系,泉州检察机关一直在路上。

泉州市检察机关紧紧围绕改革发展大局,牢固树立“党委有部署、检察有行动;群众有呼声,检察有回应;改革有需求,检察有举措”理念,充分发挥检察职能,有效服务创业创新和非公经济发展。

细化制度规范 解决措施不明问题

开展调研,把脉企业。组织开展“双联双促”(“联系企业、联系项目,促进发展、促进廉洁”)、“访十走百”等系列调研活动,重点对当地支柱产业开展定向调研。如石狮市检察院走访鞋服龙头企业和服饰鞋帽辅料行业协会33家,发放并回收问卷92份;安溪县检察院与茶农茶企、藤铁工艺家居企业及电商代表座谈,问需于企。

积极探索,创新机制。鲤城区检察院围绕辖区内十家重点上市企业,逐步推行阵地、队伍、载体等“六个一”全覆盖法律服务,检察长带头到非公企业开展“菜单式”法律宣讲。泉港区检察院联合区工商联制定《非公经济领域社会信用排查和预警机制实施办法》,率先在全省非公经济领域探索建立诚信体系长效机制惠安县检察院提出检察机关“服务非公企业八项承诺”,从涉民企案件的申诉、受理、审查至起诉等各个环节,给予优先服务,切实保障非公企业合法权益。

立足服务,出台意见。泉州市检察院研究制定《泉州市人民检察院关于发挥检察职能服务创业创新和非公经济发展的意见》(简称《意见》),清单式列明落实常态服务、推进服务窗口建设、强化案件办理等十条指导意见,提出建立非公企业“信息库”等配套措施,并细化实施意见,泉州市委书记、市长给予批示肯定。

强化全面保护 解决力度不均问题

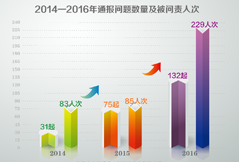

泉州市检察院贯彻落实省、市委决策部署和上级检察院工作要求,结合司法办案,出台全省首份《关于在履行反渎职侵权检察职能中依法容错纠错保障改革创新的意见》,依法支持改革者、保护创新者、宽容失误者、惩治犯罪者。

贯彻宽严相济。严厉打击危害非公企业人员人身、财产权利犯罪及破坏市场秩序、侵犯非公企业合法权益的经济犯罪。严肃查处利用职权实施的侵害企业投资者和经营者合法权益的犯罪,净化非公企业发展环境。慎捕慎诉,在办案中处理好《意见》确立的“六个关系”、“五个慎重”尺度和界限,保障企业正常生产经营秩序。

坚持惩防并举。成立涉企犯罪预防宣讲团,通过检察官以案释法、邀请企业家代表参与庭审、帮助企业成立法务部等形式,推动非公企业提升依法经营和法律防范能力。落实涉非公企业犯罪预防调查、研究和建议制度,发出检察建议助推发案企业完善内部监管制度,妥善引导并处理好因劳资纠纷、工伤赔偿等引发的涉法涉诉信访案件,从源头上预防和减少损害企业利益犯罪发生。

加强法律监督。深化两法衔接、对公安派出所一线监督等平台运用,重点监督并依法纠正涉及非公企业的不当立、撤案、非法采取强制措施、违法查封、扣押、冻结企业财物和违法插手企业经济纠纷等问题。综合运用抗诉、再审检察建议、执行监督、督促起诉等手段,强化对民事诉讼中侵害企业诉讼权利等情况的监督,有效维护非公企业合法权益。

优化服务平台 解决沟通不畅问题

泉州市检察院在台商投资区挂牌成立检察官工作室,并同步出台《泉州市人民检察院内设机构与泉州台商投资区重点企业挂钩联系办法》,通过工作室联系管委会、内设机构挂钩重点企业,为该区非公经济发展保驾护航。

设立室(点、站)提供综合服务。结合泉州产业集群的优势,在非公企业集中的园区设立检察工作室(点、站),实行专人专岗专责,通过设置法制宣传栏、提供法律咨询、引导涉检事务等,提供常态化、针对性服务。截至目前,全市两级检察院共在台商投资区、泉州软件园、中国水暖城、石材城等分别设立13个检察工作联络室(点、站)。

依托“两微一站”提供法律服务。深入企业加强检察工作宣传,通过定期在官方“两微一站”发布检察工作动态、涉企典型案例和开辟服务非公企业专栏,增进企业家对检察工作的认知与理解,方便企业表达诉求。惠安县检察院建立包括当地13个非公企业在内的QQ群,定时公布检察动态、在线解答法律咨询,进一步畅通检企沟通互动。

开辟绿色通道提供优先服务。依法加快涉企案件诉讼进程,通过归类专人专办做到快受理、快立案、快办理、快结案,最大限度地减少企业诉累。整合职能,在检察服务大厅设置企业访谈室并公布预约来访热线,实行专人负责,对涉企的控告、申诉及反映的情况及时分流,并在两个月内限期审结反馈,办结率和回复率达100%。