行政审批时间缩短了,服务态度和质量提升了,政府权力运行机制规范了,“遇事找法、办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的生活方式逐渐形成了,“运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定”能力正在不断提高,在全面推进依法治国的号角声中,青海省法治政府建设“换挡提速”,依法行政工作已经驶入“快车道”,一股法治之风自上而下吹遍青海大地。

简政放权便民惠民

加快政府职能转变

“没想到这么快,不到一周的时间我的新门店就开起来了。”在省政府行政服务和公共资源交易中心大厅内,来自西宁五四大街的办事人员于德龙高兴地说。今年5月23日,于德龙带齐相关材料来到该中心打算注册自己的公司,窗口工作人员主动作为,积极提供行政指导和优质服务,及时颁发了营业执照,于德龙高兴而来,满意而去,他的公司6月1日正式在商业力盟步行街开业。

走进省政府行政服务和公共资源交易中心大厅,“便民、高效、廉洁、规范”几个红色大字首先映入眼帘,门口悬挂着一张醒目的行政审批项目工作流程图,在行政服务大厅的厅局服务窗口,工作人员面带微笑,热情细致地为每一位群众办理事务,现场繁忙紧张却又井然有序。“近年来,我们积极贯彻落实‘互联网+政务服务’、实体大厅与网上办事大厅相结合的工作要求,有效解决了群众‘办事难’、‘跑腿多’的问题。今年1至7月共受理行政管理、咨询解答等事项52665件,其中行政管理事项27488件,已办结25431件,办结率96%,行政服务大厅已成为便民、高效、廉洁、诚信的‘阳光政务超市’。”省公共资源交易和信息技术服务中心主任高鹏程说。

随着行政审批制度改革的深入,工作重心逐渐从解决“审批多”向解决“审批难”转变,这就需要规范和改进行政审批行为。为此,省政府印发《关于贯彻落实国务院规范行政审批行为改进行政审批有关工作的实施意见》,对解决审批时间长、手续繁、不透明等问题作出部署。各部门普遍编制了服务指南、审查工作细则等,实行受理单制度和办理事项承诺制等。

2013年至今对省级行政审批事项先后进行了7次集中清理,削减幅度达到60%以上。2014年提前一年完成省政府“到2015年底减少行政审批三分之一以上”的目标任务。目前保留287项,属于全国较少保留行政审批事项省份。与此同时,清理省政府部门非行政许可审批也成为改革重点。经过两年多的努力,我省全面取消非行政许可审批事项,彻底终结了非行政许可审批这一历史概念。

依法决策“不任性”

阳光政务规范权力运行

登录“青海省人民政府”网站,一条关于《青海省旅游条例(修订草案)》向社会各界公开征求意见的浮动窗口闪现出来。“我们坚持把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序,确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。”省政府法制办副主任贾小煜说。

2015年底前,全省8个市(州)陆续公布了清单。今年6月底前,全省46个县(市、区)已全部完成两个清单编制公布工作,标志着我省权力清单、责任清单制度全面建立。此次纳入清单范围的对象做到了省政府工作部门和依法承担行政职能单位“全覆盖”,除了中央指导意见要求的行政职权划分行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收(征用)、行政给付、行政裁决、行政确认、行政奖励、行政检查等9类外,还结合本省省情增加了行政收费和行政监督类别,形成了11+X的分类标准,确保不留死角。

变“拍脑袋办”为程序办。近年来,省农牧厅、省工商局等部门建立健全了决策程序制度,省国土资源厅、省人力资源社会保障厅等部门建立了重大行政决策风险评估制度,省财政厅制定了财政重大事项法律专家咨询办法和财政重大事项社会听证办法,海东市政府制定了政府重大行政决策听证办法、政府重大行政决策专家论证办法等,机制的形成和完善,有力地推进了行政决策的科学化、民主化和法治化。

“推行权责清单,其实是给行政职权打造一个透明的制度‘笼子’。清单类似于一种业务手册或办事指南、行政准则,通过将各级政府工作部门行使的各项职权及其依据、行使主体、运行流程、对应的责任等,以清单形式明确列示出来,向社会公布,接受社会监督,促进各级行政机关依法履行职能、行使职权、承担责任,坚持法定职责必须为、法无授权不可为,以更好地服务社会公众办事,也便于行政管理和行政执法,着力建设法治政府、廉洁政府。”省政府法制办主任李建青说。

规范执法提质增效

加强监督为民执法

“通过层层把关,有力保障了每一起案件、每个执法行为、整个执法过程的规范。”西宁市公安局的陈军林是一名法制民警,他每天的工作是对全局卷宗实行“一案一审”案件审核,严格把关各办案部门办理的刑事、行政案件,对执法办案过程中存在的问题及时予以纠正,达到从源头上规范,在办案中整改。今年2月,西宁市公安局在全省率先建成了首个集案件审核、案件指导服务、执法监督、受立案审查于一体的案审中心。案审中心全面履行审核监督职能,对刑事案件立案、采取刑事强制措施、提请逮捕等环节进行审核把关,有效实现了刑事案件办案程序的单轨制流转模式,减少了刑事强制措施不当、案件久拖不决等现象。这只是我省规范执法行为,促进执法公正的一个小缩影。

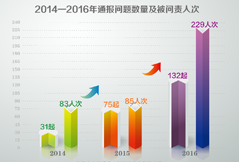

按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求,加大合法性审查和备案审查、情况通报和监督检查力度,依法纠正“问题文件”。一年多来,省政府法制办对省政府制发的114件规范性文件全部进行了合法性审查,对各市州政府和省政府各部门制发的258件规范性文件进行了备案审查,对其中的30件进行了依法纠错。

要让行政权力在阳光下公开透明运行,重点就是要做好“监督加法”。今年,省政府先后出台《关于健全行政执法调查取证规则规范行政执法调查取证行为的意见》、《青海省行政执法争议协调工作规定(试行)》,促进各级行政机关严格规范公正文明执法。围绕规范行政执法程序,省政府各部门全部建立了行政执法公示制度。省发展改革委、省公安厅、省国土资源厅、省交通运输厅、省工商局等行政执法部门建立了行政执法告知、听证和行政处罚裁量基准等制度。西宁、海东、海西等地区建立了重大行政执法决定政府法制机构备案审核制度,并严格予以落实。省环境保护厅、省工商局、省商务厅等部门进一步畅通行政执法与刑事司法间的信息共享渠道,积极探索“行政执法与刑事司法”衔接的机制建设。

从源头化解矛盾纠纷

维护社会平安稳定

楼上邻居家漏水,自家房屋被淹,损失由谁来承担?业主借故不交物业费,物业公司停水停电的做法可不可取……专业的法律顾问进到各村、社区后,居民有任何法律方面的求助都可以免费咨询专业法律顾问。

今年以来,我省全面建立了政府法律顾问制度,各级政府和部门聘请的740名政府法律顾问在制度建设、决策咨询、案件代理、合同审查等方面发挥着积极作用,通过借助“法律外脑”促进了我省依法行政水平的提高。

今年3月,海东市中级人民法院审理了一起互助土族自治县彩虹生猪定点屠宰厂畜牧行政许可证赔偿的行政争议案。海东市人民政府副市长罗保卫代表市人民政府出庭应诉不服公安机关作出的治安行政处罚案件,庭审结束后,罗保卫说,“法院所审理的以政府作为被告的案件都陆续由行政负责人出庭应诉,预示着行政机关负责人出庭应诉将渐成常态。”

行政复议是我国解决“官民”纠纷的法定途径之一。行政机关负责人出庭应诉,展示和体现的是政府依法办事的意识增强,对推进法治政府建设具有积极促进作用,能够更为直接、全面地了解作为当事人一方的群众诉求,有利于化解行政纠纷,协调官民矛盾,树立政府的法治形象。2015年,全省各级行政复议机关共收到行政复议申请313件,受理276件,法定期限内审结259件。各级政府高度重视行政复议规范化建设工作,大胆尝试,积极探索,行政复议软硬件有了较大改善。西宁市率先在全省推行行政复议决定书网上公开,广泛接受群众和舆论监督,社会反响良好。同时,新修订的行政诉讼法实施后,各地区、各部门主动适应行政诉讼案件大量增加的新情况,推行行政负责人出庭应诉制度,明确责任,强化落实,稳妥应对,依法维护了当事人的合法权益,有效推进了政府依法行政水平的提高。(魏爽)