内蒙古打造多元立体社会治安防控体系

筑起草原安全堡垒绽放平安幸福之花

接壤俄罗斯、蒙古,横跨三北、内接八省,下辖19个口岸,4200多公里边境线,牧区、农区、林区、城区类型多样,这便是内蒙古自治区,祖国的“北大门”与拱卫首都的“护城河”。

近年来,内蒙古公安机关紧紧围绕打造“祖国北疆安全稳定屏障”的目标要求,针对不同区域特点,依托边、牧、农、林、城五大区块,建立起一套区域特色鲜明、整体支撑联动的多元立体化社会治安防控体系,让平安幸福之花在祖国北疆绽放。

“四化”固边保平安

36万平方公里的边境管理区,位列全国第一;边境线长4200多公里,居全国第二,但边境地区人烟稀少、交通不便、信息闭塞,也给内蒙古的治安防控工作带来了巨大挑战。

内蒙古公安机关迎难而上,在边境管理区全面推行以联动化防控、便捷化报警、可视化巡查、围墙化封堵为主要内容的“四化固边”社会治安防控模式,为广大边境地区筑起一道铜墙铁壁。

“蒙古包哨所”“边境堡垒户”“警地联防”……一系列联勤联动举措相继推出,内蒙古公安机关建立起各类联防群众组织771个,配备联防队员4116人,为社会治安防控工作增添了众多有生力量。

在内蒙古的群众中,“草原110”的名字早已家喻户晓。锡林郭勒盟副盟长、公安局局长王锐介绍说,这个最早由锡林郭勒盟公安机关建立的便捷化报警服务体系,成功解决了群众报警求助和联动处置不便的问题。“该系统可以在第一时间完成报警,并以精准定位增强出警的准确性,同时实现重点部位无人值守状态下的全时段巡查。”王锐说。

如今,“草原110”早已在内蒙古全区开枝散叶,喜结累累硕果。

在包头市,近5年来,包头市公安边防支队借助“草原110”优势,共破获各类刑事案件86起,抓获各类违法犯罪嫌疑人265人、在逃人员17人,查处治安案件569起,抢救危重病人及伤者135人次,及时扑救草原火灾17起,找回失散牲畜3000余头(只),为群众挽回经济损失500余万元。

此外,内蒙古公安机关还通过加强与蒙古国、俄罗斯等邻国的警务合作,开拓跨越疆界的平安大视野。

满洲里市公安局开通“俄语110”,设立配有专职翻译人员的“俄语110”流动报警服务车,为入境俄罗斯公民提供便捷服务。“我们这里的很多民警都掌握了俄语,沟通不费力气,更便利了警务对接。”满洲里市副市长、公安局局长薄立峰说。

“三联”共治卫草原

青草如碧,牛羊遍野,无疑是内蒙古最为光鲜亮丽的自然地理名片。然而在这美丽的大草原上,牧民大分散小聚居,盗窃牲畜、酒后滋事等案件一度较为多发。

为此,内蒙古公安机关不断探索,建立起以科技联网、多卡联动、警地联防“三联”为主要内容的牧区社会治安防控模式,“警牧通”系统正是科技联网的一大重要成果,这是内蒙古公安机关自主研发的牧区联防联网报警系统,通过牧民手机终端做到报警快速、定位准确、一呼百应,有效扩大了警民联防范围和群众互防的覆盖面。

“牧民可以在安装好‘警牧通’的手机上设置一键报警的触发键,遇到紧急危险状况时按键报警,便可及时通知附近民警及参与联防的牧民。”在巴彦淖尔市副市长、公安局局长吴铁城说。

以此为依托,公安机关在嘎查(村)出入口、主要街路巷以及牛羊圈、饲草料等重要位置安装监控摄像头,紧盯盗窃牲畜案件多发时段,在主要路口逐级设立查验卡,通过多卡联动,严防严控违法犯罪。

在牧区,有一位“褡裢所长”宝音德力格尔,他是巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔苏木民警,被当地群众亲切地称为“赛因察戈答(好警察)”。十几年来,他背着褡裢为群众当“邮递员”、骑着摩托车入户入企开展群防群治工作,独创“宝音工作法”,在他负责的1674.6平方公里的责任区内,连续17年可防性案件“零发生”、矛盾纠纷“零上交”。

“褡裢所长”就是从警地联防模式中走出的一个典型。内蒙古公安机关在治安防控力量建设上实行“三方交叉”,以流动警务室和党员中心户为基础,由责任区民警兼任副嘎查长、牧区企业负责人兼任嘎查群防队副队长、青壮年牧民兼职群防队治安员;在治安隐患查控上“三方共管”,民警重点查控、企业自查自控、牧民动态查控;在矛盾纠纷化解上“三方联调”,由民警、有威望的牧民、企业代表组成联调小组,共同化解矛盾纠纷。

多元共治谱新篇

内蒙古共有11225个行政村,农村人口较为集中,治安状况千差万别,邻里矛盾和土地纠纷较多。

对此,内蒙古公安机关推行了“1+N”组合式农区社会治安防控模式。“1”是做强社会治安基本力量,全区共建成农村警务区2291个、警务室2029个,推动了治安防控在农村的阵地前移;“N”是因村施策,推出若干多元化防控措施,有效化解不稳定因素,“民转刑”案件大幅减少。

除了拥有丰富的草场资源,内蒙古还是全国森林面积最大的省份。针对林区地处偏远、山高林密、居民点多而且分散、交通和通讯极为不便的情况,内蒙古公安机关探索“221”林区社会治安防控模式,明确森林公安、辖区派出所两个管控主体责任,确立聚居点、林业工人两个防控核心,实行“巡查线路定期变更、巡查区域重叠交叉、防控重点动态调整、卫星电话定点报告”一整套巡查工作法,在广袤的森林地区筑起一道坚不可摧的钢铁屏障。

近年来,内蒙古公安机关大力推动信息资源一体化运行,全面推进“网、台、云、端”建设,形成信息采集、整合共享、深度应用。在此基础上,各地分别推出了一批实用有效的防控举措,如呼和浩特市的“眼云痕网”、包头市的“四级巡控”、赤峰市的“六位一体”、乌海市的“五化并举”等,均是城市特色化防控的典型代表。

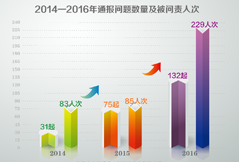

正是通过立足边区、牧区、农区、林区、城区实际,内蒙古公安机关加快创新完善立体化社会治安防控体系,呈现出刑事案件、八类主要案件、多发性侵财案件、治安案件明显减少的“一无、一少、两升、四降”良好态势,进一步消除平安盲区,实现人民群众安全感和满意度“双提升”。(蔡长春)