涉农资金发到哪 监督就跟到哪

甘肃:组织2.3万余名检察联络员“驻守”基层

甘肃是全国贫困程度最深的省份之一。中央和甘肃省政府在惠农扶贫领域投入资金逐年增多,每年投入资金高达400多亿元。但与此同时,扶贫资金被贪污、挪用等问题也呈多发趋势。据介绍,在甘肃查处的职务犯罪案件中,40%为涉农案件。

“扶贫领域‘蝇贪’‘蚁贪’问题突出,查办和预防要紧盯基层。”甘肃省检察院检察长路志强表示。该省检察机关积极延伸和拓展法律监督触角,组织2.3万余名检察联络员“驻守”基层,基本实现了涉农资金流动到哪儿,法律监督就跟进到哪儿。

“三派出”:村里来了检察官

马雯是甘肃省庆阳市西峰区检察院干部,从2014年开始,西峰区的乡村便成了她的“承包田”,每个季度她与同事都要到每个村落巡查一遍。

每次到村里,查看近期的涉农资金是否到位,每笔扶贫款发给了哪些人,信息有没有及时更新公示……都是她要核实的事项。如果遇到发放资金的时间段,她还会随机前往几个农户家里,询问发放的情况及意见。

在西峰区齐家楼村检察官办公的“落脚点”门外显著位置,悬挂着检察官的名字、联系方式以及本季度检察官来村里工作的时间,以便村民能随时联系咨询和反映问题。

不仅齐家楼村有检察官办公的“落脚点”。从2014年开始,甘肃省检察机关实行“三派出”:在县直涉农资金管理部门、村级组织设置检察联络室,在乡镇街道设置检察室。两年来,共挂牌成立1239个乡镇检察室、1379个县直部门检察联络室和16057个村级检察联络室,同时各确定1名检察干警负责联系协调工作,旨在促进扶贫资金项目主管部门的职责权限明确到位、对政策规定理解到位、对项目情况掌握到位、对扶贫资金分配使用了解到位。

“检察官日常办案任务较重,时间精力有限。因此,在乡镇聘请纪检干部、司法人员,在村一级聘请大学生村官和村务监督委员会委员作为检察联络员,开展监督工作。”甘肃省检察院职务犯罪预防处处长张泽武说。

“三公开”:“明白墙”促管理更规范

“我从惠农信息网上得知退耕还林的相关政策,现反映白草塬乡南塬村村干部在退耕还林中弄虚作假套取国家资金的情况。”笔者在会宁县扶贫办的检察联络室翻看接待来访的记录时,看到了会宁县白草塬乡农民的一封匿名举报信。

根据这一线索,会宁县检察院调查发现该村党支部书记存在违纪行为,但数额未达到定罪标准,便将线索转交给会宁县纪委。最后,该村党支部书记因虚报退耕还林面积,骗取国家补助金用于村委会开支;违反国家规定发放农村危旧房改造补助金,被会宁县纪委开除党籍。

这些过程在接待来访记录上有着详细的反映,该检察联络室的检察官孙文平介绍:“检察联络室通过明确信息公开范围,监督涉农信息及时全面公开。通过阳光运行,增强惠农政策透明度,倒逼涉农资金管理更加规范。”

该省检察机关把公开作为履行职责的基本方式,监督推动信息“三公开”:检察机关监督县区各涉农部门向各乡镇公开惠农政策项目资金在全县(区)的实施情况;各乡镇政府向各村公开实施情况;各村向全体村民公开分配落实情况,实现涉农政策资金信息从涉农部门到乡镇、到村再到农户的全流程公开。无论在村里的“明白墙”,还是在信息查询平台,村民可随时查看各种信息。

订规章:拧紧防腐“安全阀”

在会宁县扶贫办的大厅,摆放着一张会宁县财政扶贫资金风险防控流程图。这张流程图不仅展示了扶贫资金从开始制定规划到最终入村入户的各个环节,同时,还在容易发生风险的关键环节分级做了不同颜色的标注。

“验收小组出具竣工验收意见书”的环节就被用红底白字标注为“一级风险点”。孙文平介绍:“一级风险点可能存在职务犯罪隐患,随时保持监控、监督;二级风险点如果监督不力,可能存在违法违纪问题,需要加强控制与防范,例如财务决算拨付剩余资金这一环节就是一个二级风险点;三级风险点属于一般轻度危险,需要加强监督。”

兰州市检察机关针对惠农项目建设、资金发放等方面存在的问题,协助涉农部门查找风险隐患,从资金发放标准、流程、工程质量监管、安全防范措施、廉政建设办法等五个方面提出了对策建议。

环县检察院针对查处的涉农职务犯罪案件中暴露出的突出问题,向该县政府提出检察建议,并协助制定了《环县村级财务规范化管理办法》。

……

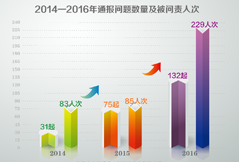

“针对办案中发现的制度缺陷和管理疏漏,甘肃省检察机关提出预防建议584件,帮助整章建制658项,使各项涉农资金做到管理有序,发放有据,拧紧了防腐‘安全阀’。”路志强介绍。(魏哲哲 李郁军)