专家学者与河南刑事法官连续六年座谈错案警示

推进庭审实质化有效防范冤假错案

5月9日上午8时30分,由河南省高级人民法院、中国政法大学法律实证研究中心、法制日报社、中央电视台《今日说法》栏目共同举办的,以“推进庭审实质化,有效防范冤假错案”为主题的错案警示日座谈会一开始,中国政法大学诉讼法学研究院名誉院长樊崇义教授便表明自己的观点,“以审判为中心的诉讼制度改革,要求做到庭审实质化,才能防范错案发生”。

与樊崇义一样,与会的专家学者、刑事法官对赵作海一案在不断地进行反思。

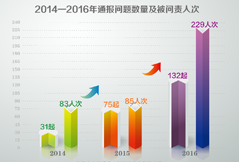

与会人员认为,在赵作海无罪释放的六年间,防范纠正冤假错案的环境发生了喜人的变化。无论是中央层面、社会各界,还是法院内部,对防范和纠正冤假错案的态度越来越坚决,对冤假错案形成原因的认识越来越深刻,防范冤假错案的机制越来越健全,中央层面出台了一系列防范冤假错案的制度、机制,如完善了罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等制度,通过制度的力量铲除冤假错案赖以生存的土壤,让冤假错案无从生根,一批冤假错案相继得以纠正,重塑了司法机关的权威和形象。

樊崇义认为,口供本位主义、案卷证据中心主义、书面审理中心主义、质证形式化,是冤假错案形成的原因,庭审实质化必须采取相应措施,比如,从口供本位主义转向物证;实行诉讼分流,对大要案必须坚持直接言词原则,提高证人出庭率、鉴定人出庭率;确定被告质证权,完善质证规则;在证明标准上坚持无罪推定、疑罪从无原则。

北京大学法学院教授陈永生认为,实现庭审实质化,要改变“批量举证”的做法,对控辩双方有争议的案件和证据,必须“一证一举一质”,同时建立交叉询问规则,确保对言词证据能够进行深入质证,并保障律师的辩护权,对律师的辩护意见给予应有重视。

“从形式审判到实质审判,要保重被告人的对质诘问权利。”清华大学法学院副院长张建伟教授认为,这种“审判”属于表演性审判,亦可称之为“审判秀”。法庭应当对案件进行全面和实质性调查,所有证据必须在法庭上公开提出,只有这样才有可能甄别出无辜的人。如果法庭只是侦查的橡皮图章,错案就埋伏其中。

最高人民法院司改办调研员杨建文认为,通过去“标签化”,贯彻无罪推定的先进理念,强化庭审的作用,真正做到事实证据调查在法庭,定罪量刑辩论在法庭,裁判结果形成于法庭,真正落实刑事诉讼法“未经人民法院依法判决对任何人都不得确定有罪”的规定。同时,要通过平等对待诉讼各方、调整法庭设置、强化庭审公开等措施,推进庭审实质化。

在最高人民法院刑四庭庭长周峰看来,庭审实质化,是以审判为中心的诉讼制度改革的基本要求、重要推力,不仅是刑事审判理念的重要转变,更是刑事审判方式的重要变革。

周峰表示,将庭审作为审判活动的中心、重心,根本上就是要充分发挥庭审功能,通过证据调查查明案件事实,通过贯彻辩论原则释明法律适用问题,包括对证据合法性、可采性问题,对指控与辩护的有效性作出评判并使之正当化。

法制日报社社长邵炳芳认为,实现庭审实质化既需要立法、司法等部门继续完善相应刑事诉讼配套措施,如深化庭审实质化背景下的质证规则、推动关键证人出庭、适用非法证据排除制度、修改全卷移送制度、保障律师有效辩护,也需要发挥新闻媒体的作用,特别是通过权威、主流媒体对庭审实质化的鼓与呼,与立法、司法及学术界共同推进以审判为中心的诉讼制度改革进程,使正义以看得见的方式实现。

张立勇认为,全省法院通过错案警示日活动,在法官队伍中形成了常态化的警示作用,法官的责任心越来越强,案件质量越来越高,错案、瑕疵案件也越来越少。河南法院近年来在防范冤假错案的制度和措施探索与实践上,最有针对性、最有意义的,就是庭审实质化。推进庭审实质化,不仅需要对公检法机关之间的司法职权配置进行改革,更需要对法院内部审判权的运行进行改革。

张立勇坦言,长期以来,法院内部司法审判权运行的行政化倾向比较突出,审判权与审判管理权、监督权相混同,审判权与行政事务管理权不分离,导致“审者不判、判者不审”、“审与判相脱节”,违背了司法规律和审判权运行规律,影响了案件的公正处理。庭审实质化就要求法院必须将庭审置于更加突出的位置,规范审判管理权和监督权,要改革文书审批制度,着力克服司法行政化倾向,逐步减少以至最终取消内部审批制度、案件请示制度和裁判文书送阅制度;大力开展院庭长亲自办案制度;完善主审法官、合议庭办案责任制;改革审判委员会工作机制。

张立勇呼吁,大力推进庭审实质化不仅需要各级法院与法官的积极探索与实践,还需要公安机关、检察院、律师的大力支持,广大专家学者理论上的指导和媒体记者在舆论方面的宣传,共同推进庭审实质化,防范冤假错案。

河南省高级人民法院院长张立勇认为,全省法院通过错案警示日活动,在法官队伍中形成了常态化的警示作用,法官的责任心越来越强,案件质量越来越高,错案、瑕疵案件也越来越少。河南法院近年来在防范冤假错案的制度和措施探索与实践上,最有针对性、最有意义的,就是庭审实质化。推进庭审实质化,不仅需要对公检法机关之间的司法职权配置进行改革,更需要对法院内部审判权的运行进行改革。

张立勇坦言,长期以来,法院内部司法审判权运行的行政化倾向比较突出,审判权与审判管理权、监督权相混同,审判权与行政事务管理权不分离,导致“审者不判、判者不审”“审与判相脱节”,违背了司法规律和审判权运行规律,影响了案件的公正处理。庭审实质化就要求法院必须将庭审置于更加突出的位置,规范审判管理权和监督权,要改革文书审批制度,着力克服司法行政化倾向,逐步减少以至最终取消内部审批制度、案件请示制度和裁判文书送阅制度;大力开展院庭长亲自办案制度;完善主审法官、合议庭办案责任制;改革审判委员会工作机制。

张立勇呼吁,大力推进庭审实质化不仅需要各级法院与法官的积极探索与实践,还需要公安机关、检察院、律师的大力支持,广大专家学者理论上的指导和舆论方面的宣传,共同推进庭审实质化,防范冤假错案。(张亮 赵红旗)