重庆一中院关于司法鉴定工作的调研报告

效率与公正并重 发挥司法鉴定最大效能

重庆一中院关于司法鉴定工作的调研报告

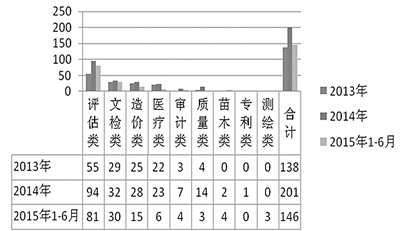

表一 司法鉴定案件数量对比

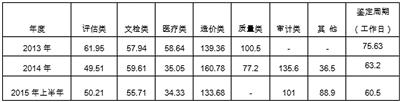

表二 有效完成鉴定评估的周期对比

核心提示:司法鉴定发生在诉讼过程中且直接服务于诉讼,其基本功能在于为案件审理或执行提供基础事实或依据。司法鉴定时间虽不计入审限,但司法鉴定的快捷与优质在某种意义上决定着案件审理的效率和质量。为实现公正与效率的双赢,重庆市第一中级人民法院成立课题组,对该院近年来司法鉴定对外委托的基本情况开展调研,通过查找问题、总结规律,以期为最大化发挥司法鉴定工作的效能提供有益参考。

一、基本情况分析

1.司法鉴定案件数量增长,且鉴定类型集中

司法鉴定的案件数量呈增长趋势。2014年,对外委托司法鉴定的案件数为201件,2013年为138件,同比增加63件,同比增长45.7%。而2015年,仅上半年司法鉴定的案件数就高达146件,超过2013年全年的案件数(见表一)。

司法鉴定项目类型集中,以评估类、文检类、造价类和医疗类鉴定为主。其中,评估类以评估房屋及相关财产、评估动产的案件居多,平均占比64%、17.4%;文检类以鉴定笔迹、印章、指纹真伪及形成时间的案件居多,平均占比66.8%、21%;造价类以鉴定工程造价的案件为主,平均占比91.1%。

2.对外委托鉴定的效率较高,鉴定周期缩短

为提高鉴定效率,防范廉政风险,重庆一中院内部对司法鉴定案件实行审理与委托相分离机制,司法鉴定对外委托实行归口管理。司法鉴定由各审执部门移送鉴定委托部门,再由鉴定委托部门统一对外委托。涉及两个时间节点,一是选择鉴定机构,对外委托鉴定的时间周期;二是鉴定机构接受委托,形成鉴定结论的时间周期。

选择鉴定机构,完成对外委托的时间周期。对2013年、2014年、2015年上半年司法鉴定案件进行逐一统计,发现案件在鉴定委托部门的停留时间较短,对外委托鉴定的效率较高,从接收审执部门移送案件到选择鉴定机构平均耗时4.28个工作日,从选定鉴定机构到鉴定机构接受委托平均耗时仅1.35个工作日。

鉴定机构接受委托,形成鉴定结论的时间周期。鉴定机构接受委托到形成鉴定结论的时间周期,即有效完成鉴定评估的周期。2015年上半年平均为60.5个工作日。2014年平均为63.2个工作日,同比上年缩短12.43个工作日,其中评估类和医疗类案件的鉴定周期同比明显缩短。整体上看,评估类、医疗类和文检类案件的鉴定周期相对较短,而造价类和审计类案件的鉴定周期相对较长(见表二)。

3.选择鉴定机构的方式以随机摇号为主,协商选择为辅

鉴定机构的选择充分遵循公平、公开、公正原则,选择方式以随机摇号为主,当事人协商选择为辅。2013年,共选择鉴定评估机构150次,其中,有115次采取随机摇号方式选定,机选率为76.7%,有29次采取当事人协商选择的方式,有5次按双方要求指定,有1次采用原鉴定机构。2014年,共选择鉴定评估机构215次,其中,有154次采取随机摇号方式选定,机选率为71.6%,有48次采取当事人协商选择方式,有4次按要求指定,有9次采用原鉴定机构。2015年上半年,共选择鉴定评估机构151次,其中,有118次采取随机摇号方式选定,机选率为78.15%,有30次采取当事人协商选择方式,有2次按要求指定,有1次采用原鉴定机构。

二、存在的问题及原因分析

1.鉴定材料的收集情况较差

各审执部门移送鉴定评估案件时附资料情况较差,而鉴定材料的收集情况会影响鉴定周期、鉴定效率。2013年、2014年、2015年上半年附资料齐全案件的比重均较小,平均占比21.7%、23.9%、34.2%。评估类2013年附资料的情况很差,无资料案件比例高达65.5%,2014年、2015年上半年资料不齐全案件平均占比70.1%。造价类资料不齐全案件平均占比81.3%。质量类资料不齐全案件平均占比67.9%。审计类资料不齐全案件平均占比66.3%。医疗类资料不齐全案件平均占比39.6%,资料齐全案件平均占比58.9%。文检类资料不齐全案件平均占比31.9%,资料齐全案件平均占比68.1%。医疗类、文检类案件资料不齐全比例相对较低。

对于造价类、审计类、质量类、股权或采矿权评估类案件,因涉及鉴定内容专业,鉴定委托部门并不具备资料审核的专业知识,而审执部门移送案件时一般采取附基本资料或附资料清单的方式,但一些清单仅注明了一些资料的出处,许多具体资料移送部门并未收集齐全。对于房屋、土地或资产类评估案件,因评估标的物的资料比较单一,移送部门认为鉴定机构能够自行收集、查询或调取,故在移送案件时较少附详细资料。对于文检类、医疗类案件,因鉴定资料相对易固定,故移送时附资料的情况相对较好。

2.鉴定评估的有效完成率有待提高

鉴定评估的有效完成,是指鉴定机构接受委托,并形成了最终的鉴定结论。2013年、2014年鉴定评估有效完成率平均为68.1%,有接近三分之一的案件最终不能有效完成鉴定评估。2013年,有效完成鉴定评估的案件为103件,有35件案件未完成鉴定评估,其中,鉴定机构退案18件,审执部门撤回11件,因故终止3件,尚处于鉴定中的案件2件,鉴定委托部门退回1件。2014年,有效完成鉴定评估的案件为129件,有72件案件未完成鉴定评估,其中鉴定机构退案29件,审执部门撤回15件,因故终止1件,尚处于鉴定中的案件23件,鉴定委托部门退回4件。在未完成鉴定评估而结案的案件中,以鉴定机构退案形式结案的比例最高,2013年为51.4%,2014年为40.3%。因2015年统计时段非全年度,有45%的案件尚处于鉴定中,在此不将2015年的有效完成率纳入比较分析。

未完成鉴定评估而结案的原因多样,具体分析如下:首先,鉴定机构退案的原因是缺乏关键的鉴定资料、当事人不缴纳鉴定费用、当事人不配合勘查鉴定标的、当事人不回复鉴定机构的征询意见、审执部门逾期未解决鉴定机构反馈的问题等;其次,审执部门撤回鉴定的原因是当事人达成调解协议、当事人申请取消鉴定评估、当事人逾期未补齐相关资料或未缴纳鉴定费用等;再次,鉴定委托部门退回案件的原因是审执部门逾期不移交基本资料、当事人拒不配合选择机构、当事人强烈反对开展鉴定评估等;最后,因故终止鉴定的原因是案件被移交其他法院审理等。

3.法院、鉴定机构、当事人之间的衔接不够顺畅

在司法鉴定过程中,鉴定机构、当事人、法院之间存在衔接不顺畅的问题。鉴定机构存在的主要问题:对委托案件的选择趋利性强,对标的大、难度小的案件受理委托快、完成鉴定效率高,对标的小、难度大的案件开展鉴定工作缓慢,消极拖延;怠于解决和克服鉴定中出现的问题,依赖法院提供协助;主动沟通意识差,向法院反映情况不及时、不准确。当事人方面存在的主要问题:不及时提供或补充鉴定资料、不及时核对鉴定评估数据、不及时或故意不缴纳鉴定评估费用、不配合鉴定评估相关工作等。法院内部存在的主要问题:少数承办法官收集当事人资料不齐全、证据质证不及时、勘验现场不及时、督促当事人的力度不够、对案件的鉴定评估进展关注度不够等;鉴定委托部门存在的主要问题:对审执部门移送的资料审核不严、跟进鉴定评估的进展情况不及时、主动服务意识不强等。

鉴定机构、当事人、法院之间价值指向和目标追求的差异,决定了三方在司法鉴定过程中存在不协调的地方。从现有的制度设计来看,司法鉴定机构基本上是按照市场规律从事经营活动的主体,因而遵循市场规则,以利益追求为其行为导向。当事人则主要关注案件能否胜诉,且不同当事人立场截然相反。而司法鉴定活动又是发生在诉讼过程中,具有较强烈的司法色彩,法院是以求真原则和效率原则为指向。

三、对策与建议

1.规范工作流程,确保司法鉴定的高效与公正

司法鉴定工作应严格遵循审理与委托相分离机制,建立审执部门、鉴定委托部门分工负责、相互配合并主动接受内部监察部门与外部监督的工作机制。坚持公平、公正和公开原则,进一步理顺司法鉴定工作流程,对鉴定评估的启动、鉴定机构的确定、鉴定资料的收集、鉴定事项的完成时限、鉴定的变更、暂缓与撤回、鉴定的考评与责任、鉴定中的回避进行严格规范,建立配套的管理制度,明确各流程节点的工作重点,确保司法鉴定工作的公正与高效。

2.明确职责,加强法院与鉴定机构、当事人间的沟通

明确司法鉴定各流程中法院内部各部门的工作职责与定位,就鉴定具体事项加强与鉴定机构、当事人之间的沟通。审执部门,作为沟通当事人与鉴定委托部门的桥梁,其主要工作职责为:决定是否委托鉴定,及时办理申请鉴定相关手续,督促、组织当事人及时提交、补充鉴定所需相关资料,将了解的鉴定进展及时告知当事人,对鉴定中出现的问题,如当事人拒绝选择鉴定机构、不及时提交鉴定资料、不按期缴纳鉴定费用等,积极协同鉴定委托部门限期当事人纠正。鉴定委托部门,作为沟通鉴定机构与审执部门的桥梁,其主要工作职责为:接受审执部门的委托申请,选择鉴定机构,对外委托鉴定,移送鉴定资料,督促鉴定机构开展工作、及时形成鉴定结论,掌握鉴定进展及出现的问题并及时向审执部门反馈,提醒和协助审执部门作出相应处理意见。监察部门,作为司法鉴定的内部监督部门,其主要工作职责为:防范廉政风险,监督鉴定工作开展,为提高鉴定质量和效率提供纪律保障。

3.严格考评,建立鉴定机构信用评价制度

严格执行鉴定机构的准入及退出机制。遵循公开、公平原则,建立司法鉴定机构的名单库,通过鉴定委托部门对外公开申报条件,以鉴定机构自愿申报为原则,确定司法鉴定机构的名单库,并对外公开发布。对鉴定机构实行年度考评,建立信用评价制度,由审执部门、鉴定委托部门对鉴定机构分别评分,明确鉴定机构退出的相关情形。对于不再进入下年度名单库的鉴定机构,及时向市高院报备,并告知鉴定机构的主管部门,加强与鉴定机构主管部门沟通,探索约束鉴定评估机构的良性机制。(许明 曹鸿 江汉 刘婷婷)