江苏高院:注重科技进步 完善制度构建

注重科技进步 完善制度构建

——江苏省高院等法院关于江苏及全国部分法院电子送达情况的调研报告

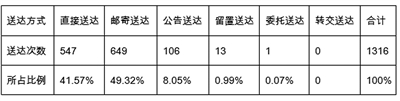

表一:抽样案件各类送达方式送达次数统计表

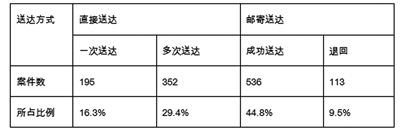

表二:抽样案件诉讼文书送达成功率统计表

核心提示:江苏省高级人民法院联合南京市秦淮区人民法院、邳州市人民法院组成课题组,以江苏法院系统诉讼文书传统送达方式为样本,并结合全国部分法院的司法实践,分析论证了电子送达的必要性及可行性,在论证我国电子送达方面的相关规定及法律依据的基础上,提出相关建议。

一、电子送达的必要性及可行性

送达难在各地法院普遍存在,有统计表明基层法院送达要占整个审判工作量的40%,去年6月江苏高院的统计表明送达工作要占法官30%左右的精力。从法学理论角度讲,送达程序的终极目标不是一个程序问题,其最终是为保护权利、保护法律机制的公平服务的。从送达的应有功能出发,着重于送达方式的实用性和灵活性,着重于司法效率的提升,着重于程序公正。法律并不能因为关注社会生活的每一个角落而停滞不前,法律的前瞻性不仅是立法技术的需要,也是法律的内在要求。因此作为一种新兴的送达方式——电子送达应当大力推广,借助司法实践中的成功经验来反馈立法,最终推动立法的进步。

送达是最需要与时俱进的司法行为,在时空背景发生历史性转换的今日,大有对利用先进技术、实施电子送达的可行性与局限性及其远景规划进行深入探讨的必要性与迫切性。作为民事诉讼中的一项重要制度,送达具有突出的实践性特征,因此其构建和完善亦应贴近社会、顺应现实生活的变迁。但考察我国现行民事诉讼法的规定,却可以发现实际上我国立法上对送达程序的规定是非常严格和苛刻的,缺乏应有的灵活性和可操作性。

2014年6月,江苏省高级人民法院通过对辖区基层法院1316件案件抽样调查分析发现(详见表一、表二),直接送达案件547件次,一次直接送达成功率仅为16.3%,邮寄送达的有649件次,占抽样案件送达总次数近50%,少数法院对起诉状副本等诉讼文书首次送达是100%邮寄送达,邮寄送达的成功送达率全省大约为70%左右。2013年南京等10个地区法院涉及农村公告送达案件达18589件,公告送达从发出公告到登报时间平均达到28.5天,加上公告所需的60天时间,对案件审理的效率影响较大。

二、电子送达的现状与缺陷

(一)现状

自2000年以来,电子送达在司法实践中呈遍地开花之势。2000年浙江杭州余杭区法院率先利用电子邮件送达了开庭传票和调解书;2006年北京朝阳区法院使用录音电话通知和传唤诉讼当事人;2007年浙江江山法院运用 QQ联系当事人,处理一起民事案件;2008年北京海淀法院制定了《电子邮件送达工作流程》;2010年浙江宁海法院就运用了短信送达方式,充分利用移动短信平台告知当事人诉讼权利及开庭时间等,并保存和打印短信发送情况存档;从2011年6月开始,浙江宁波江北区法院注册了jbfymet@126.com公共邮箱,用于跟律师、当事人之间资料的沟通往来,为律师和当事人节约了大量时间,促进了诉讼进展的便捷化,反响良好;2012年重庆、广东、四川、北京等部分地区法院启动了电子送达的试点工作;自2012年5月起至2014年1月北京密云法院推行电子送达,当事人或诉讼代理人选择使用电子送达424次,发送410次,成功送达390次,成功率达95%;2013年伊始,山东、辽宁、江西等地法院也开始适用电子送达;重庆法院系统可谓全国法院电子送达的集大成者,据不完全统计,自2013年9月9日至2014年4月27日,重庆12家试点法院共发送文书31300份,成功送达23804份,平均送达成功率为71.06%。

(二)缺陷

电子送达存在的缺陷表现在送达范围和对象是否适当、送达过程可能出现技术瑕疵确认收悉难、程序设置较为繁琐致有效送达率不高、观念滞后导致适用主动性不强、当事人身份认证难,安全保证难等困境。

1.技术瓶颈影响实效,确认收悉难。电子送达的最大的特点就是无纸化送达,通过电子邮件或其他数据传输方式传送的内容均为电子数据,因此当事人通过何种方式签收,如何确认当事人已经签收等问题,往往难以反映。如果因为当事人没有接到送达的传票等法律文书,或者当事人已经收到法律文书却声称未收到,法院又没有相关证据证明材料已送达当事人而引起再审,电子送达的改革实践就无法达到提高审执效率的效果。由于民事诉讼法规定了“确认其收悉”的送达标准,而传真和电子邮件本身无法直接形成送达回证,因此,如何让传真和电子邮件能够满足“确认其收悉”的诉讼法要求,成为法院的重要难题。

2.有效送达率不高。实践中电子送达工作的程序较为繁琐,例如根据相关报道,重庆法院系统的电子送达实际操作中,有时需要手把手教当事人如何使用电子送达系统。根据重庆法院司法文书电子送达通报显示,该市法院电子送达成功率最低为49.08%,送达成功率最高为89.45%。从未送达成功的情形上看,经多次提醒仍不下载的占40.48%,当事人不会上网的占28.10%,无法联系的占19.05%,以上三种不可归因于法院和送达服务中心的情形合计占到87.62%。电子送达服务中心日常处理咨询电话增加到30至40件,同时每日跟进追踪的回访数量达100件以上。再如2013年1至9月江苏无锡两级法院审理的民商事案件中,电子邮件送达适用率几乎为零。

3.适用主动性不强。一方面,法官对电子邮件送达这种新兴的送达方式主观接受度不高,在同样要求当事人自行提供送达地址的情况下,更倾向于采用传统的邮寄送达;虽然法律规定了多种送达方式,但从顺序来看,隐含着立法者对送达方式优先性选择的倾向性意见,对部分法官来说,直接送达仍是首选。另一方面,当事人受文化程度、诉讼习惯等因素影响,也不愿主动选用电子邮件送达方式。

4.当事人身份认证难。信息社会中会使用电脑的人基本都拥有QQ、微博、电子邮箱,由于我国目前未实行网络实名制且账户开通容易,因此一人可能存在同时拥有几个账户,或者用户之间共用账户的情形,这就难以确保电子账户的使用人就是被送达人本人,可能造成实际签收人与被送达人不一致的后果。

三、电子送达的完善

正是由于上述缺陷,使得电子送达方式在总体上都还是处于传统纸质送达方式补充的地位,这与信息时代的发展趋势是不相符合的。为了提高电子送达的成功率,建立顺畅、便捷的电子送达机制,可以从以下方面去完善:

(一)借鉴域外立法经验,确认电子送达收悉

确认送达收悉问题是核心问题。电子送达在本质上属于电子司法的范畴,加拿大《统一电子证据法》中关于推定电子记录系统完整性的鉴证规则的立法精神值得我们借鉴。该法直接以“电子记录”和“电子记录系统”来界定电子证据,突破了传统最佳证据规则对“原件”的要求,新创设“系统完整性”标准来解决电子证据中有关最佳证据的问题,规定鉴证只需验证电子记录系统的完整性与可靠性即可。该法第5条规定, 没有相反的证据,可以推定产生或存储记录的电子记录系统的真实性。该法规定使对计算机系统真实性及特殊情形下记录真实性的推定成为法律推定,从而使电子证据在诉讼中的应用更加便捷。因此在制定电子数据适用规则时,可以确立电子记录系统完整性规则和相应的电子数据鉴证规则。换言之,提供电子数据者只需要证明电子数据记录、存储的计算机或者其他设备、应用程序在电子数据生成技术上具有一贯性即达到电子记录系统完整性的要求,而不需要必然证明电子数据为原件或者数据本身完整性。这里的系统完整性有三层含义:一是计算机等记录电子数据的系统处于正常运行状态;二是电子数据产生于业务活动进行时或者即后制作,不属于为诉讼而专项制作或者其生成受提供证据者主观控制;三是记录系统在正常运行状态下,对业务互动有完整的记录。即可推定该电子记录系统达到完整性的要求。通过上述规则的引入,一方面建立起区别传统证据的电子数据真实性认定规则,从而减轻法院关于达到民诉法规定的“确认其收悉”标准难以把握的困难;另一方面也是适应信息化时代需求,推进电子送达方式的完善。

(二)加强电子送达的物质技术保障

目前,我国大多数中级以上法院、较大城市的基层人民法院都有专门的传真号码、外网和电子邮箱,这是进行电子送达的物质前提。建立电子送达数据库。其中应当着重考虑以下几个方面:一是保存送达内容。对于固定电话来说,可以以语音信箱的形式保存送达的具体内容,并附相应文字。二是说明送达状态。记录电话、传真和电子邮件的送达时间和送达结果。三是保存送达结果。在法院装订卷宗时应当有相应的材料显示电子送达的状况。四是内容和状态查阅。设置查阅条件或无条件查阅,增加电子送达的公开性和透明度。五是禁止修改和删除。送达内容一经电子送达系统平台发送,即不得修改和删除。

(三)拓宽电子送达适用范围

电子送达方式作为一种新型的利用电子技术完成的送达方式,如何更好地发挥其迅捷、便利的特点,实现对诉讼的保障,需要司法实践中不断探索、尝试。鉴于检察院、律师事务所办理案件数量多、熟知司法程序的特点,可以考虑与检察院、律师事务所进行电子送达的试点,凡涉及到向试点单位送达司法文书的,均以电子送达方式进行,这样不但免除了代理人频繁签署《电子送达确认书》的诉累,也将电子送达的适用范围从立案阶段拓展到审判阶段,从原告拓展到了被告。各类政府部门、事业单位、社会团体的协作配合,将使法院的电子送达更加高效。

总之,电子送达作为一种新兴的送达方式,是科技发展对法院的职权行为产生影响的结果之一。理论是灰色的,而生活之树常青。对现有的电子司法形式不断完善,争取将这一科技进步馈赠给司法的“红利”最大限度地推广至人民群众当中,人民法院责无旁贷。(魏明 李晓东 贺峰 李振 朱耀俊 唐修荣)