退休法官郝阔亭:使人民幸福就是最高的法律

使人民幸福就是最高的法律

北京二中院退休法官郝阔亭的“老民事”精神

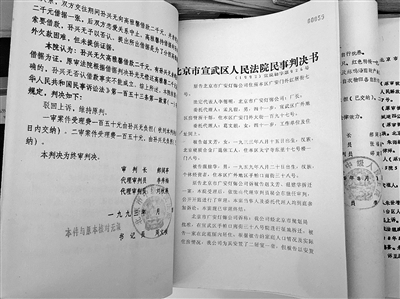

北京市第二中级人民法院的展厅里,展示着这样一本本裁判文书。它们摞起来有一人之高,薄厚不一,看上去古旧泛黄,不少书页都起了褶子。每本文书各用两页厚厚的牛皮纸做封面和书尾。封面上,一行正楷显得格外清新,“一九XX年法律文书 郝阔亭”。每每有新入职人员调入工作,都会被带过来参观,据这里的工作人员说,这是二中院留下来的传家宝。

文书的“主人”郝阔亭是二中院的退休法官,年近80岁,有过40年的法官工作经历。他曾在北京市东城区人民法院工作过20年,后又调入北京市中级人民法院。后因北京中院分成一中院和二中院,他被调往二中院民一庭担任主审法官。40年来,他将审判的每一件案件的裁判文书都留存下来并整理成册。

“法官的作品是裁判文书,我们那个年代的法官喜欢将文书留下来。像50年代我们书记员写的文书,蝇头小楷,特别漂亮,放到现在都可以用来当字帖。” 郝老对记者说,“那时候的文书没有像现在最高法院的‘三大平台建设’,可直接保存在网上。现在科技发达了,条件好了,但我还是想用一个老法官的坚守,为现在的年轻人做个样子。”

那年夏天

上世纪80年代,我国的法律体系尚不完善。那时候,大哥大、BP机还没有流行。郝阔亭往往是接到案子之后骑几十里的自行车去农村,走访当事人。那时的法官们都到大队上分配好的农户家中吃“派饭”。到了晚上,法官们找到饲养员,就可以在饲养棚里凑合着住一晚。晚上,没有当事人会私下里找他,他常常能睡个安稳觉。皓月当空,和着他细微的鼾声,棚里鸡鸭鹅牛猪的啼叫,也跟着在这朗朗乾坤之下愈发的清亮坦荡。

“1987年以前,我们审案主要是靠国家政策,那时群众往往会因一些小事起纠纷,但只要说到社会主义建设,还是能够服从大局的。对于一些调解不了的,我们就开庭审理,就地办案。但那时条件简陋啊,我搬把椅子坐中间,先做‘和事佬’,不成再做‘包青天’。”

有一次他接到一起离婚案,案情是女方控诉男方对她和孩子不好,要求离婚,男方不同意离婚,并扬言要敢离就杀了女方。郝阔亭照例骑上车子先去了解情况,他走访了当事人所在大队的干部和邻居,得知男方在平时生活中很老实,对女方和孩子们也很好。随后他去往当事人家中,推开大门,屋里只有男方及两个孩子,男方正在给俩孩子做饭。通过与男方交谈得知,男方刚从云南插队回来,返京再婚,他跟女方各带有一个孩子。女方是小学教师,平时要工作,他就在家照顾孩子生活。由于俩人闹别扭,女方暂时回了娘家,已经有段日子没回来了。没有女人的家是冷清的,郝阔亭随即蹬上自行车来到女方家里。在说明来意后,女方称男方没上过学,文化水平太低,双方没有共同语言,因此想要离婚。郝阔亭面对这起离婚纠纷,本着“宁拆十座庙,不毁一桩婚”的原则做起了调解人,来回为双方传话,做工作,以孩子为中心,晓之以理,动之以情,并最终成功让两人再次坐在一起谈。经过他的不懈努力,女方最终撤诉,两人重归于好,并一再感谢郝阔亭。直到现在,这个家庭始终保持着跟郝阔亭的联系,他们说没有他,也就没有这个家。

为老百姓解决问题的次数多了,郝阔亭跟这个村子里的村民都熟悉了起来,再来时,大伙都纷纷张罗着让他去家里吃顿便饭。提到这一点,郝老对我们说,“人民群众是淳朴的,你给予他一点,他会记你一辈子。”

田间炕头

如今,越来越多的“80后”“90后”走上了工作岗位,他们所掌握的理论知识和现代科学技术手段是前人不可比拟的。现在更多的年轻法官借助高新技术去处理手头的工作,一部电话和一台电脑,如此的高效率似乎可以消除一切距离。谈到新技术,郝老坦言自己在退休之前从来没有使用过,毕竟那个年代还没有普及。他不否认新技术带来的便利,但他更愿意在审案时骑着自行车,带着一颗心。

最高人民法院原副院长马锡五同志在担任陕甘宁边区高等法院陇东分庭庭长期间,经常深入群众,调查研究,巡回审理,就地办案。由于他执法严明、刚直不阿,所以受到人民群众热烈欢迎。担任最高人民法院副院长以后,马锡五仍然保持着深入基层注重调查研究的优良作风。郝老参加工作后担任书记员期间,曾有幸亲眼目睹过马锡五同志深入基层的风采。他很快就成为马锡五审判方式的自觉实践者。“那时候的案子,因为经过全方位的调查取证,基本不会出什么问题。我在老前辈身上,也学到了好多宝贵的东西。这种务实的工作作风,也正应了当今习总书记提出的‘谋事要实,创业要实,做人要实’。”郝老如是说。

现任北京二中院民一庭庭长肖大明说,“老一代法官真的能跟老百姓打成一片。他们掌握了大量的中国民情,了解了最底层的老百姓,积累了丰富的经验。”

郝老说他那时候骑着自行车,去平谷、去密云、去顺义,一骑就是多半天。“法律是无情的,而我们法官是有情的。假如两兄弟打官司,哥哥向弟弟借了500元,还给弟弟400元,就这告到法庭上,法庭就案办案直接判哥哥还弟弟100元,这100元要真拿到手,那么这对兄弟的感情很可能也就完蛋了。法官可以试着做些调解,你哥日子过得不行,你当弟弟的接济一下。或者都是亲兄弟,你当大哥的让一下,写个调解文书,可能这事就过去了。两兄弟的情分没准还能保留。可机械地、教条化地适用法律是保留不了这些东西的。我们既要尊崇规则之治,也要注重纠纷解决的效果。”

以人为本

美国联邦最高法院大法官霍姆斯曾说过,“法律的生命在于经验而非逻辑”。因此更多的经验取得,必须从群众中来,到群众中去。作为法官,应当为作出公平的裁判准备一切必要的条件,逢山开路,遇水搭桥。培根认为,每一位法官应当首先牢记古罗马十二铜表法结尾的那个警句:“使人民幸福就是最高的法律。”法官必须重视体恤“人情”,办案要让老百姓感受到公平正义。郝老说,“在我这40年工作中,大概经手了3000件案子,其中绝大多数最后是调解的。因为达成和解,双方当事人往往心服口服。”

“以前有位法官,判决一起农村的离婚案件,当他判决完离婚,当事人回到家就自杀了。其实在我们中国农村,可能到现在还有这种情况,许多女人是受不了离婚的,她家人可能会被乡亲们看不起,自己也嫁不出去了。所以法官审案,应当多点人文关怀,不光要办好法庭内的案子,还要办好法庭外的案子。要不然某些遗憾,可能这辈子也无法释怀。”

在郝阔亭的法则里,也有过“不以人为本”的时候。我们在翻文书的时候发现,无论哪个年份,无论他在哪个法院工作,都没有办过一件他老家通县的案子。对此郝老告诉我们:“自己当法官那会儿,常常会有乡里乡亲的来找我。只要是老乡来,我都热情接待,但我有个规矩,任何人来不要带东西。关于法律的事务,乡亲们有困惑我尽可能提供帮助,但老家的案子,我一律不办。通县的案子,我一律不问。有老乡责怪我不讲情面,但我既然选择了这份职业,必须对得起这份工作。做法官,首先道德水准要高。我们古人曾说过,‘吏不畏吾严而畏吾廉,民不服吾能而服吾公,公则民不敢慢,廉则吏不可欺,公生明,廉生威’。作为法官,作为党员,我不为少数人服务,是为了给更多数的人服务。”

把根留住

翻开郝阔亭这一页页文书,能看到绝大多数二审案件的审判长后面,都跟随着郝阔亭这个名字。周围盖着某某法院的大印章和一个“本件与原本核对无误”的小戳。“你可别小瞧这薄薄的一两页纸,它的威力很大,我们法官判完案子以后,不是像作家完成一部著作,结束了就结束了,判案往往会留有很多后遗症。例如在刑事案子里面,经常会有一些杀人作恶的。可能当时案子判了,没什么事,暂时看不出来判决的影响,但日后它很可能决定这些家庭命运的走向。”郝老郑重地翻着卷宗,跟我们讲起了他一个同事的事。

“我一个女同事,退休也20来年了,她曾经是个刑事法官,也判过不少案子。有一天突然接到一个电话,对方问你是XX吗?她说是啊,您哪位啊?对方说我是XXX啊。她一下子想不起来,说不记得了。然后对方就有些不耐烦,你不记得?当时你把我送进大牢的,你不记得?你当时判了我个无期,我后来因为表现好减刑,现在我出来了。”郝老说到这里一顿,又说,“碰上这事,搁谁心里都打鼓啊。做法官的,你说这么一把年纪,倒不怕什么,但是也担心有些当事人会报复你的家人。我那同事又问那你找我有什么事吗?对方说我什么都没有了,户口没有,身份证也没有。啥也干不了。我找了地方政府、居委会,可人家说了,我得拿一个证明,证明我在大牢里待过,我找不到当年的判决书了。后来我这同事辗转几次翻档案,总算是帮当事人把事情解决了。”

郝老说完这些,又跟我们讲述了一个前不久发生在他身上的故事。

“我前些日子在家也接到一个类似的电话,也是20年前一件案子的当事人。当时我接了电话,对方说了他是谁。因为我退休了也常常翻我的那些文书,所以我立马就想起来了。然后我说,我记得您,您是我某件案子的当事人,您找我有什么事吗?对方说没有多大事,当时您给我们办的案子特漂亮,我们一直记着您。现在我侄子碰到点问题,我们也不认识懂法律的人,我们不知道去问谁,去咨询谁,想来想去,还是决定找您,想让您帮帮我们。其实这是一个时隔多年的当事人对一个法官,对这个职业最高的褒奖。这比给我一个二等功更让我高兴。”

“所以我把这些判决书留下,等退休了常常拿出来看看,再分析分析当年有哪些案子判得不合适,哪些还存有问题,我觉得这是对这个职业负责。”

春泥护花

退休之后的生活慢慢趋于平淡,郝老的生活也一下子闲了下来。这也让他有了更多的时间去读报学习。他每天都要关注新闻联播和法制类栏目,了解当下我国的法治进程。用郝老的话说,这缘于他对这个职业的“热爱”。提到年轻人要多向老一辈学习,郝老说自己也是学习的受益者。新中国成立以来。大批优秀的法官能够不计名利,鞠躬尽瘁的奋斗在基层第一线,才有了我们今天的进步。“千变万化的是法院的格局条件,但不变的是一代代‘法官’留下的精神。我也希望年轻人在理论知识丰富的同时,多一点社会经验。树牢务实的工作作风,深入到人民群众中去。不要怕吃苦,把自己放在基层,扑下身子好好磨炼。”

郝老的最后一任书记员田海雁,1996年才进入民一庭。在郝老的影响下,她通过自己不断的努力,如今已是二中院干部处副处长。提到郝老,田海雁的脸上藏不住的是暖心的笑,郝老是她接触到的为数不多的把毕生的文书存积下来的老法官。“我进入民一庭做书记员以来,装订文书从来都是依靠机器。可我第一次看到郝老师用锥子将文书打洞,然后像缝鞋一样进行缝钉,一下子就把我感动了。这么一位老同志,在没有荣誉激励的情况下,还能这么认真负责的对待工作,那种‘老民事精神’很值得我们学习。无论时代怎么变革,总有一些优良传统历久弥新。我们也一定会秉承郝老师‘认认真真办案,老老实实做人’的工作作风,将‘老民事精神’传承下去。”

图为郝阔亭装订保存的其参与审判的部分案件判决书。(刘曼 白龙飞)