安徽马鞍山中院开展刑附民案件专题调研

努力发挥刑事附带民事诉讼制度价值功能

安徽马鞍山中院关于刑事附带民事诉讼案件疑难问题的调研报告

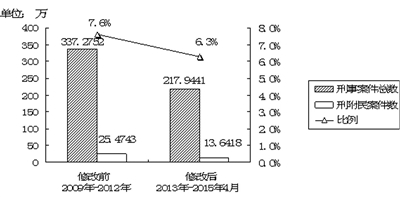

刑诉法修改前后刑附民案件数及比例

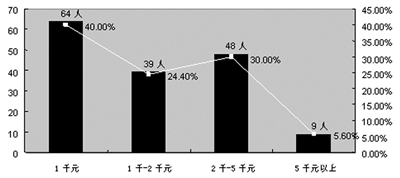

受访罪犯服刑前收入情况

核心提示:修改后的刑事诉讼法及其配套的司法解释同步实施,取得了预期效果,但死亡赔偿金、残疾赔偿金(以下简称“两金”)不再纳入赔偿范围,刑事附带民事诉讼(以下简称刑附民)判决执行到位率较低等,引发一些争议。安徽省马鞍山市中级人民法院承担最高人民法院2013年度司法调研重大课题《关于刑事附带民事诉讼案件疑难问题的调研》后,以上述背景为基础,展开了专题调研。

一、近年来刑附民案件处理基本情况及其主要特点

1.近五年来全国法院刑附民案件审理情况

2009年以来,全国法院审结一审刑附民案件320237件,占同期刑事案件总数的7.4%。2009年至2012年,刑附民案件数量逐年小幅增加,2013年修改后刑事诉讼法实施后,刑附民案件数量下降明显,同比下降12%。2013年刑附民案件占比低于近五年均值,也低于前四年均值(见图一)。

2009年至2013年,全国法院刑附民案件共移送执行202317件,占刑附民案件总数的63.2%。2010年以来,刑附民案件移送执行数量逐年下降。2009年至2012年,刑附民案件移送执行比例逐年下降,2013年刑附民案件移送执行比例有所上升。但是修改后的刑诉法颁布以来,刑附民案件移送执行数同比下降明显。2013年刑附民案件移送执行数低于近五年均值,也低于前四年均值

2.马鞍山监狱涉刑附民案件服刑人员抽样调研情况

课题组对马鞍山监狱中160名来自于全国各地的服刑犯进行了抽样调查。

样本选取的160名服刑人员中,月收入1000元及以下的64人,占比40%,月收入在1000元至2000元的39人,占比24.38%,综合月收入2000元以下人员103人,占64.38%。由此可见,相关服刑人员经济赔偿能力较低,低收入群体人员较多(见图二)。

取样的160名服刑人员中,123人认为自身行为造成被害人及其家庭财产损失,作为经济上的弥补,应该给予赔偿。可以看出,不管是出于悔罪还是其他原因,多数服刑人员认为有赔偿义务,愿意赔偿被害人,以修复被破坏的社会关系。

取样的160名服刑人员中,151人表示希望通过赔偿获得从轻处罚。若赔偿之后没有得到从轻处罚,81名服刑人员明确表示赔偿积极性受到影响,39.38%的服刑人员直接表示,赔偿后应给予从轻处罚,否则不公平。

选样160名服刑人员中,有54人与被害人达成赔偿协议,90人没有与受害人达成赔偿协议。

二、近年来刑附民案件主要特点

1.基本特点。一是案件数量下降。赔偿范围和赔偿标准的调整,导致刑附民案件被害人倾向于另行提起民事诉讼。二是赔偿数额有所降低,主要受“两金”支持与否的影响。三是调解率大幅上升。自赔偿范围调整后,为获得更高赔偿,被害人及其亲属倾向于通过调解、协商解决民事部分。四是赔偿款到位率存在波动现象,主要是受偿范围缩减、经济发展状况等因素综合影响。五是刑罚轻重与赔偿到位率负相关。判处缓刑等非监禁刑的,赔偿到位率最高;判处无期徒刑以上刑罚的案件,判赔基本属于“空判”。

2.效应特点。调研发现,附带民事诉讼赔偿的执行效果较差。一是刑附民案件执行到位比例不高。“空判”和赔偿执行难仍是困扰法院的“顽症”。二是公众对刑附民案件的法律规定以及现状满意度不高。案件数量下降、被害人获赔比例提高,并未获得诉讼参与各方认同,尤其刑事被害人更多的是失望、愤怒。

三、刑附民案件审理中的疑难问题

1.关于刑附民案件的受案范围。刑诉法司法解释中规定,被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,有权在刑事诉讼过程中提起刑附民。如此有限的受案范围是否合理存在争议。建议最高人民法院依据现有制度,结合司法实际,扩展并明确刑附民案件受案范围。

2.关于刑附民案件的赔偿范围。有观点认为最高人民法院既规定一般不能将“两金”纳入赔偿范围,又规定对机动车肇事案件可区别对待,引发被害方颇多不满。建议立法机关重点研究交通肇事案件处理的成功经验,建立完善刑事被害人保险制度、刑事被害人救助制度以及国家补偿制度。

3.关于刑附民案件的赔偿标准。主要涉及城乡赔偿标准差异,附带民事诉讼与单纯民事诉讼标准是否应统一,是否应包括死亡赔偿金、残疾赔偿金及被抚养人生活费等问题。建议最高法人民法院出台司法解释予以明确,保证司法统一性。

4.关于刑附民案件的刑事部分与民事部分能否分别提起诉讼问题。调研中,有观点认为若分开处理违背了刑附民诉讼制度设计之本旨,浪费司法资源;有观点认为当事人从利益最大化角度出发符合情理,应拥有程序选择权。事实上,这一问题根本在于附带民事诉讼与单纯民事诉讼赔偿标准能否统一。

5.关于刑诉法及相关司法解释与侵权责任法的关系。在刑附民诉讼赔偿范围的规定上,刑事法律与民事法律冲突明显,主要是因为无视刑附民诉讼本质上为民事诉讼,人为割裂民事法律在附民诉讼与独立民事诉讼中法律适用的统一性。建议从程序、实体及法律位阶等方面完善刑附民相关法律制度,协调刑附民制度与民事诉讼制度上的冲突。

6.关于共同犯罪案件的赔偿问题。共同犯罪的赔偿问题,主要是漏犯的民事责任承担问题。赔还是不赔、赔后民事责任的分担、追偿等问题相互叠加。共犯未到案或共犯之间的代赔现象在实践中经常发生。必须正确对待代赔行为,恰当处理各种关系,才能实现被害人权利保障与被告人量刑适当的衡平。

7.关于刑附民案件中刑事处罚与赔偿责任的关系。肯定赔偿情况可以影响量刑,具有现实意义;但被告方以赔偿为条件对量刑提出要求可能损害法律公正。当前对赔偿数额与量刑幅度关系认识不一,甚至认为是“赔钱减刑”,这种片面认识随着一些敏感案件的出现被扩大化。建议商请检察机关出台诉辩交易制度予以解决。

8.关于刑附民案件民事赔偿的“空判”问题。“空判”现象占有相当比例,被害人遭受犯罪侵害后,不能得到及时赔偿,往往会对司法公信产生怀疑,信访、闹访不断。建议考虑从刑事被害人保险制度、刑事被害人救助制度、国家补偿制度以及建立以服刑人员劳动改造获取报酬的方式分期赔偿制度等方面予以解决。

四、规范刑附民案件审理的建议

1.拓宽破解刑附民案件“空判”现象路径。一是增强被告人参与和解、调解的主动性。正确理解犯罪轻刑化趋势,配套以相应量刑规范,适度区分和解、调解与否导致量刑结果的差异性,调动被告人赔偿的内在动力。二是明确指引被害人提起赔偿要求。由于物质损失的范围难以用列举的方式予以确定,可以在司法解释中用排除的方式将不属于物质损失的列举出来。三是引入“刑民一体”审判模式。对于因同一交通事故引发的民事、刑事案件,遵循先民后刑的审判顺序,避免程序拖沓和裁判尺度不一。吸收有履行能力的被告人亲属作为调解对象,提高被害人受偿机会。

2.建立多维度被害人权益保障制度。一是构建被害人社会保险制度。在被害人因刑事犯罪受到伤害后,及时启动被害人社会保险机制。社会保险机构支付了被害人有关费用后,享有对加害人的追偿权。二是构建统一的被害人救助制度。明确救助机构和条件,保证各地对被害人救助工作的均衡开展。建议由各省高院出台指导性意见,保证救助金额在合理区间内。三是探索建立救济基金制度。由专门机构将其中部分基金集中投保,被告人无赔偿能力时,被害人可作为保险受益人获得补偿。四是确定可索赔主体范围。尽可能保障与被害人生前存在着某种身份关系的人均有诉请赔偿的权利。

3.明确刑附民案件相关赔偿事项。一是明确“两金”适用与否。“两金”不受支持主要基于司法现状中“执行难”现象。但独立的民事诉讼也大量存在因赔偿能力不足导致“空判”,却不会因被告人无执行能力就不支持原告合理诉求。二是明确刑附民相关程序的适用。建议坚持“特别法优于一般法”原则,刑事诉讼法及相关司法解释有特殊规定的,适用刑事诉讼法及相关司法解释;没有规定的,适用民事诉讼法及相关司法解释。三是明确另行提起民事诉讼索赔的标准。解决各地法院在此问题上的混乱现象,同时给被害方明确的诉讼指引,避免出现诉累现象。

4.正确对待刑附民案件中的“代赔”行为。一是建议在被害方要求同案被告人共同赔偿的情形下,对被告人替同案其他被告人代为赔偿的行为予以量刑上的肯定,需要满足同案其他被告人没有赔偿能力、被害方接受其代为赔偿两个条件。二是若被害方不接受“代赔”,则无法因“代赔”行为获得被害方谅解,需要对“代赔”行为另行评价。三是应明确在逃同案犯归案后作出赔偿部分应如何处理。如果已全额赔偿的同案犯在被害方谅解的情形下获得了酌定从轻量刑,则后继赔偿款宜作为日后其他案件被害人的救助基金;如果已代赔的同案犯并没有获得酌定从轻量刑,则宜将该部分赔偿款返还给代赔的同案犯。

5.确立赔偿影响量刑的价值功能。一是建议在相关司法解释中引入“赔偿趋轻”概念,将赔偿作为影响量刑、趋向于从轻处罚的情节。在审判实践中,参考“从轻”的相关规定,明确“趋轻”幅度,规范“趋轻”范围,发挥积极导向作用。待实践效果检验后,考虑在立法技术层面确立。二是强化对“赔偿趋轻”的外在监督。对于适用“赔偿趋轻”的案件,在裁判文书中写明和解或调解过程以及据此量刑的理由。检察机关积极履行监督职能,防止出现违规、违法行为。对于适用“赔偿趋轻”引发社会关注的案件,向社会及时通报,主动接受舆论监督。(杨良胜 洪学农 方龙彪 曹世华 奚玮 杨柳 杜绍贵 王伟 陶猛)