北京市丰台区太平桥西里社区的“片警”汪建飞

在坚持和发展新时代“枫桥经验”实践中,北京市公安局积极落实市委“街乡吹哨、部门报到”部署,创新推行党员社区民警兼任社区(村)党组织副书记工作。社区民警任职之后,从“局外人”变成了“家里人”,能够直接参与所在社区(村)事务管理决策。

北京市丰台区太平桥西里社区的“片警”汪建飞就是其中的代表之一,自2010年8月扎根社区并在稍后兼任党委副书记以来,他以三千余个日夜的辛勤工作,将一个盗窃警情高发、群众严重不满意的老旧社区变成了“首都老旧小区改造示范小区”,更实现了2018年入室盗窃案件“零发案”的好成绩。

记者跟随汪建飞开展日常走访工作,记录下了这位副书记“片警”的一天。

一天的工作从9点在太平桥派出所点名报到开始,报到结束后汪建飞就开始了走访。在前往社区的路上,他简要介绍了基本情况:“太平桥西里社区始建于上世纪80年代,辖区内楼栋众多,分属29家产权单位,用俗话说就是“小区套小区”,常住人口达9000多人,其中高龄老人和空巢老人较多,且社区地处交通枢纽,西邻西三环,北邻北京西客站与六里桥地铁口,流动人口多,社区入室盗窃案件一度高发。”

“为扭转这一点,我们首先从封闭化管理入手,在社区各出入口加装了智能门禁系统。”汪建飞边说边用手机APP打开社区大门,与此同时,门禁系统开始用语音播报防电信诈骗提示信息。“封闭式管理让盗窃警情迅速下降,随着犯罪形式出现新变化,针对老年人的电信诈骗警情有所抬头,我们反复研究,发现语音播报的反诈宣传效果最好,所以在门禁系统做了专门设置。”汪建飞说。

各楼栋入口同样安装了智能门禁系统。“这扇是早期安装的防盗门,里面看不到外面,开门时候容易撞到老人小孩,换门和加装自动闭门器是下一步的改造重点。”在汪建飞的心中,居民安全永远是最重要的。

接下来我们来到了居委会办公楼内的警务工作室。随着丰台分局推行派出所“两队一室”改革和“7×24小时”值班制度,社区警务力量得到了有效补充,过去整个太平桥西里社区仅有汪建飞一名社区民警,现在共有6名民警的社区警务队,民警和保安在警务工作室轮流值班,24小时察看监控视频和门禁开门记录,及时发现异常情况。

在警务工作室外,汪建飞与刚主持完妇女代表大会的社区党委书记吴萍交谈了解情况。2012年,北京市公安局开始试行党员社区民警兼任社区(村)党组织副书记工作,汪建飞成为第一批先行者,于2012年10月开始兼任社区党委副书记,他发挥对治安情况知根知底的优势,与党委一同向上级争取各项改造工程,从此带来了社区环境的嬗变。

在走访中,汪建飞指着一栋正在施工改造的居民楼高兴地说:“这是最新一批的改造工程,楼内的上下水管将全部更换,在安装外保温层的同时,每层统一安装坚固的空调支架,保证美观和安全,最终外部电线也会埋入地下。”无论是施工方案,还是建筑垃圾清运和施工安全,他都事无巨细地与施工方沟通合作。

这时,刚开完妇女代表大会的几位阿姨认出了汪建飞,笑着跟他打招呼,顺便提出对小区改造工程的建议,特别是希望可以安装电梯方便老年人。“安装电梯需要拟定后续运营维护方案,不应指望政府全包,居民刷卡付费使用是个比较可行的办法,我们会征求大家意见后向上级反映的。”汪建飞向大家这样解释,阿姨们纷纷点头同意。

行走在人行道上,可以看到路边划分了一个个车位,使用者的车牌号刷在地面上,车辆停放秩序井然,这是汪建飞和社区党委开展私设地锁和路旁违建联合整治的行动成果。

随着小区改造走向深入,各楼栋物业由过去的产权单位自管改为大型物业公司统一管理,在交接过程中,一些楼栋暂时没有物业管理人员看管,这些区域就成了汪建飞每日走访的重点。在他的手机微信里有一个“党员报到群”,社区报到党员经常在群中组织开展志愿活动,宣传保护门禁、检查治安状况,用他的话说就是:“我们党员一定要把责任负起来,守望相助。”

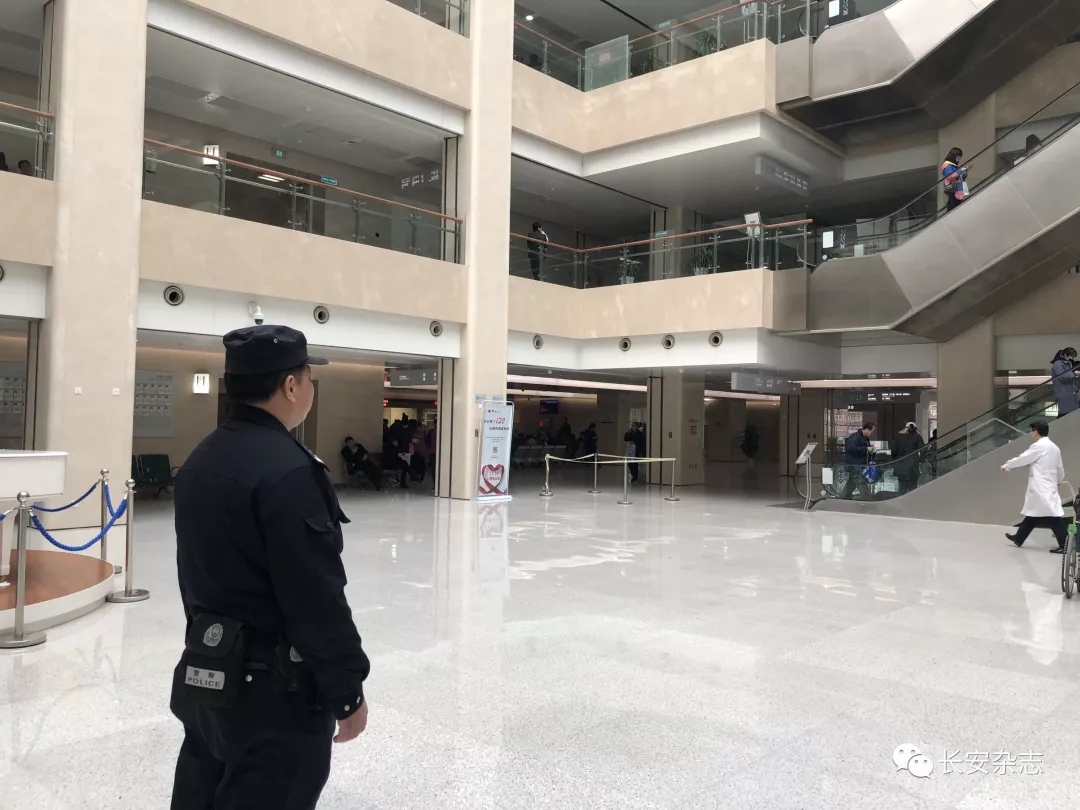

北京电力医院是汪建飞辖区内的大型单位,这里同样有升级改造工程,随着春节后工人陆续返回施工,约谈施工负责人保障安全就成了他的工作之一。“碰到讲道理的,几句话就能说得通,不讲道理的会直接质疑你有什么资格管闲事,这时候就要和他摆出法律和规章制度,为了安全,我不能嫌麻烦。”汪建飞说。

辖区还有一家重要文化单位——中华书局,其中存有大量珍贵书籍,消防安全是汪建飞的关注重点。书局周边的餐饮店面众多,烟火气息重,而产权归属却很复杂,有的楼一二层属一个单位,三层又是另一个单位的,汪建飞硬是用多年的走访掌握了每一家商户和产权单位的情况,督促他们共同做好日常消防工作。

街边一间店面生意红火,在窗口前排起了长队,这引起了汪建飞的注意,他马上联系店老板,督促他管好队伍秩序,不要发生意外。而在另一家店面门口,汪建飞发现了一只员工饲养的大型犬,他又很快打通店老板的电话,讲清养犬政策,让其一天之内将犬只送走,否则将予以处理。

既办实事,也管“闲事”,这就是汪建飞忙碌的一天,他以自己的用心和负责,为在太平桥西里社区工作的三千余个日夜又加上了一个平凡而又伟大的一。

(高杨清)