日前,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,对非法集资刑事案件中有关问题做出了规范。

天津市第二中级人民法院发布《非法集资刑事案件审判白皮书》,重点介绍和分析了2016年至2018年,该院及辖区内审理非法集资刑事案件相关情况。

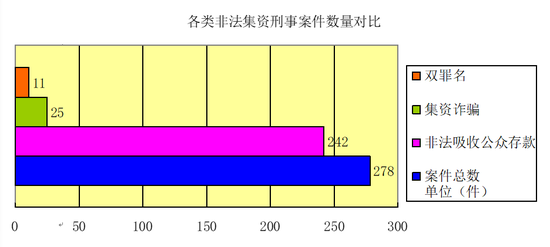

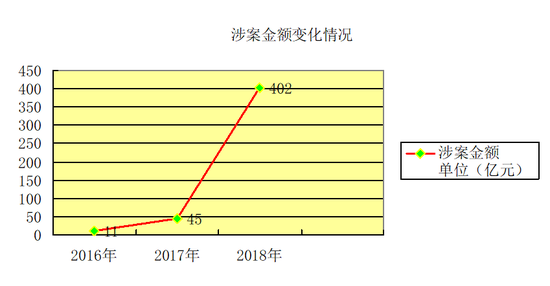

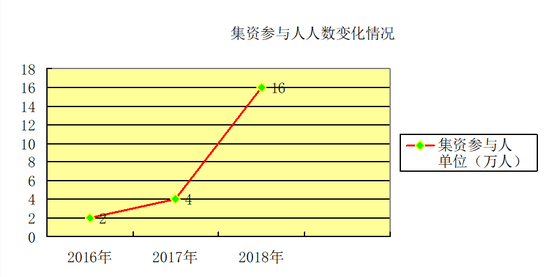

2016年至2018年,天津市第二中级人民法院及辖区各基层法院共审理非法集资刑事案件278件,其中非法吸收公众存款罪242件,集资诈骗罪25件,双罪名(即一个案件中同时涉及上述两个罪名)11件,涉案集资参与人近20万人,60岁以上的离退休人员约占85%以上,涉案金额高达人民币458亿余元。

非法集资犯罪多发五大原因

一是社会闲置资金多而投资渠道少。随着经济的发展和人民收入的提高,群众手中的闲散资金日益增多,理财意识进一步增强。许多案件的发生正是迎合了人民群众对既有较高收益又可以稳定增值的投资方式的需要。

二是公众法律风险意识淡薄,存在侥幸和从众心理。社会公众对于非法集资、民间借贷的风险缺乏清醒认识、疏于防范,甚至有些人受利益驱使,明知非法集资存在巨大风险,仍抱着侥幸和从众心理卷入其中,最终成为受害者。

三是银行融资渠道不畅,部分市场主体转向非法集资。大部分涉案主体初期确实具有发展壮大企业的初衷,但受银行贷款门槛较高和自身实力限制,只能转向小额信贷公司高息借贷,或面向社会公众非法集资。

四是被告人吸收资金的手段迷惑性强。有的宣传方式十分独特,如通过推介会、互联网,或是邀请群众参观、体验等方式进行。有的案件手段隐蔽,如通过发布招聘广告后,将应聘人员吸纳为员工,以不同职务为诱饵,向其吸收资金等。

典型案例

天津市一家培训学校从2014年至2016年,以精英教育培训产业为名,在销售其教育培训产品时推出承诺存满一定期限后即返还本金,并赠送高额课时费的变相返现收费方式,通过散发传单、网上宣传、电话约访等多种手段向社会公众公开宣传,鼓励、引诱社会不特定对象大量购买该公司推出的各类教育产品。

2016年3月,该公司资金链断裂案发。经查,该案涉案金额达两亿五千余万元,被害人1100余人。最终,该公司副总经理及其中一分公司负责人以非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑六年六个月和五年六个月,并处罚金。

天津市第二中级人民法院还根据三年来审理的案件特点,总结出了几种典型的手段,若市民遇到以下形式进行融资的情况,要擦亮双眼,莫被“套路”:

[假冒银行型]借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行执照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

[虚构担保型]非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。

[境外投资型]以境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

[假借养老型]以投资养老公寓、异地联合安养为名,引诱老年人“加盟投资”。或通过举办所谓的养生讲座、免费体检等方式,引诱老年人投入资金。

[收藏投资型]即以高价回购收藏品为名非法集资。

[网络投资型]设立所谓“P2P”网络借贷平台,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。

[挂靠教育型]以经营教育培训产业为名,推出承诺存满一定期限后即返还本金并赠送高额课时费的变相返息收费方式,引诱社会公众购买其理财产品。

[餐饮投资型]即以实体餐饮店为载体,向社会公开宣传门店会员卡、储值卡等,并承诺一定期限内给付分红回报,后由于资金链断裂等各种原因,无法返还本息。

针对非法集资案件高发的情况,天津市第二中级人民法院发布的白皮书中给出了预防和应对的一些建议。

社会公众应增强识别和防范非法集资犯罪的敏锐性,不要相信天上会掉“馅饼”,超高收益不可信;对面向公众、不设门槛的投资项目更应提高警惕;不是所有的“熟人介绍”都能被信任,心存侥幸不可取。

针对集资参与人中60岁以上的离退休老年人约占85%以上的特点,更应积极采取多种措施,保障其合法权益不受侵害。银行等正规的金融机构要推出更多的与老年人退休金相匹配、符合老年人需求的存单或理财产品,子女要多与家中的老人沟通交流,告知其非法集资的特点和危害。

面对较为复杂的非法集资刑事案件形势,天津市第二中级人民法院将充分发挥审判职能,坚决惩处各类非法集资犯罪。同时坚持打防结合,定期总结分析此类犯罪的特点和规律,向有关部门提出司法建议,形成全社会共同防范和打击非法集资犯罪的合力,最大限度预防该类犯罪的发生。