1968 年,南京长江大桥全面通车的当天,20 辆来自上海的崭新公交车驶上大桥。这支担负运输南北过客快速过江重任的 " 公共交通服务连队 " 有个很好听的名字—— " 大桥连 "。此后的 8 年时间里,这支公交车队,每天风雨无阻,载着人们跨越长江南北,直到 1976 年 " 大桥连 " 被改制撤销。如今,南京长江大桥重新开通在即,现代快报记者带你追忆 " 大桥连 " 背后的故事。

大桥首批 20 辆公交车,人称 " 大桥连 "

1968 年 12 月 29 日,南京城里万人空巷,数十万人涌向桥头。大家热泪盈眶,激动地跳着、笑着 ……" 桥上人山人海,心情难以形容。有了这座桥,江北与江南的距离拉近了许多。" 回忆起南京长江大桥全面通车的那一天,今年已经 81 岁,曾经担任过 " 大桥连 " 书记的付传海依然难掩激动。

" 那一天,有 20 辆来自上海的崭新公交车驶上大桥。清一色都是蓝白相间的车身,非常漂亮。" 付传海说,这支车队由南京公交公司下面的 5 个分公司组队,抽取的全是精兵强将,目的是为了疏通大桥交通,让外地游客更方便观赏大桥。

据他介绍,这支担负运输南北过客快速过江重任的 " 公共交通服务连队 ",成立之初条件很艰苦,停车场是向海军学校借的,吃饭在马路边上。

" 当时从上到下对大桥连非常重视,我们在管理和服务上也是按照部队标准来做的。" 付传海说,虽然当时条件艰苦,但这支车队是为服务大桥而生,能被分配过来是很光荣的事情,员工们也是尽职尽责,从不喊苦喊累。这也是市民管他们叫 " 大桥连 " 的原因。

大桥线成了流动的风景线,底站排队一二十米

上个世纪 70 年代初," 大桥连 " 首次吸纳年轻的初高中毕业生,年仅 17 岁的徐文秀是其中一位。在大桥连的五六年间,她一路从售票员做到了驾驶员,后面又接手了管理工作。

△徐文秀和小姐妹们与大桥留下的合影

" 其实当年许多人专门是为了参观大桥而坐公交的。" 徐文秀回忆当年总会伴随着骄傲和自豪,在她看来,大桥连公交车犹如旅游观光车一样,是大桥上的一道流动风景线。

徐文秀告诉现代快报记者,大桥连共有 34 路、10 路、12 路、大桥线四条线。其中,大桥线是从泰山新村站到盐仓桥站,这是当年全南京唯一一条奔走于长江大桥南北的班线。刚开始这条线只有 6 辆公交车,每天准时发车出车,沿途经过大桥北路、大桥北堡、大桥南堡、回龙桥,最后抵达盐仓桥底站。

在付传海和徐文秀的回忆里,那时候大桥上社会车辆比现在可少多了,绝大部分市民过江还是坐公交车,所以那时候大桥连的公交车不仅发车时间 " 很准确 ",单边行驶时间就控制在 20 分钟左右。

每到星期一和星期六,都是徐文秀和同事们义务加班的日子," 客流量大的很,我们都要去盐仓桥站去维持秩序,这一个站就要排队一二十米长。当时我们还戏称为‘推拉’,就是‘能上去的往上推,上不去的往下拉’,一直到车子塞不下为止。" 遇到特殊节假日,大桥连会加班保证旅客走得了、走得舒心。由于人太多,大桥连开始逐步增加车辆,并开始延长线路。其中,大桥线和大厂线合并,中间专门有了跑大桥这一段的区间车。

售票员至今仍能脱口报出大桥简介

徐文秀在公交大桥线上做过一年的售票员,时间不长但她对那段日子的回忆却是无比清晰。

" 当时还没有月票,必须一张一张卖纸质票。车上很挤,要跟乘客不停地说‘对不起,让一下’。9 米的车厢从前走面到后面有时要二十分钟,根本挤不动。那时候没有工装,都是自己的衣服,我的衣服边没有一个是直的,被挤挤拽拽都是翘起来的。" 徐文秀还告诉记者,当时车上没有空调,但夏天她从来不穿短袖,因为挨在人身上非常不舒服。

不光被挤得难受,刚来大桥连时,徐文秀还犯上了 " 职业病 "。由于宿舍就在马路边上,加上白天一直待在公交车上,每天晚上躺在床上的她感觉像睡在汽车里一样,宿舍好像在呼呼往前开动。

除了售票,徐文秀还要给乘客们一遍遍做南京长江大桥的简介。" 乘客们好,本车大桥线开往泰山新村,沿途经过南京长江大桥,这是我国自行设计并建造的第一座跨江长江大桥 ……" 尽管过了许多年,徐文秀竟然到现在还能脱口而出当年大桥简介的内容。

当现代快报记者问到会不会觉得这份工作很辛苦时,徐文秀表示,那时候刚从学校走到工作岗位,能获得分配已经感觉很幸运了,也比较珍惜这份工作。" 尽管辛苦但我们从来没有过嫌弃,大桥连像一个先进集体,里面都是从总公司抽调的优秀的驾驶员、乘务员,我们感觉也很自豪,光荣冲淡了一切委屈。"

女驾驶员:最留恋那个时候的大桥,不堵车

最让徐文秀骄傲的还是在大桥连做公交车驾驶员的那几年,当时女驾驶员像大熊猫一样稀有。1973 年 5 月,徐文秀拿到驾照,只有 1 米 55 的她,先后开过大桥线、34 路,开过大通道车。

" 大桥线是从 1974 年到 1976 年 9 月份开始开。从售票员成长为一名司机,责任感更重,毕竟拉着一车人。" 不过,当驾驶员比售票员还要辛苦。" 那时候发动机就在座位旁边,夏天发动机旁边的温度有 50 度,大腿下面裤子都是湿的。有时候来不及吃饭,在驾驶座上扒拉两口就走。"

△徐文秀在公交车上

每天停车,起步,停车 …… 幸运的是当时车况、路况还不错。徐文秀告诉记者,大桥上除了伸缩缝没有坑坑洼洼的地方,甚至有时从南堡停站后发动起步,可以做到一个刹车不踩,一个油门不加,一路滑到盐仓桥站。" 我很留恋那时候的大桥,晚上住在宿舍没事时就去大桥面上凉快一下,再回宿舍。如果下班早,还可以做 10 路车到火车站吃夜宵,只需要十来分钟,不堵车。"

重拾记忆,66 岁的她 " 一骑 " 上大桥

1976 年,大桥连编制撤销,和当时的公交五队合并成公交三公司。如今,当年的盐仓桥车站还在使用,规模也扩大了不少,监控、调度设备也一应俱全。但对于付传海、徐文秀那一代人来说,他们还是怀念那个虽不大,但加油站、宿舍、办公室、停车场、修理厂等该有的都有的 " 大桥连 "。

" 对大桥有很深的感情,在前辈师傅的影响下,我们后来的工作当中都有积极向上的精神。这那段经历也让我能吃苦,能为别人着想。" 徐文秀说。

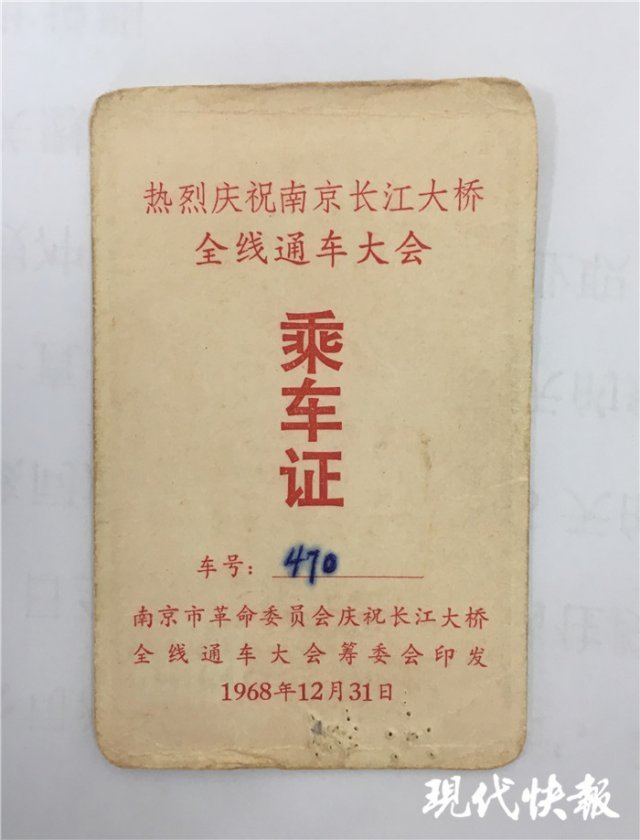

采访到最后,徐文秀小心翼翼地从包里掏出一张乘车证和十几张黑白老照片,这些是她多年来珍藏的大桥连和南京长江大桥的独家记忆。

△与大桥同龄的乘车证

" 这张乘车证是 1968 年大桥通车那天发的,驾驶员师傅叶应宝把这张票送给我,我一直像宝贝一样留着。" 现代快报记者看到,这张纸质的乘车证虽已泛黄,但保存完好,上面有车号,有印发时间。老照片上也定格了年轻时候的她和小姐妹在大桥上的美好画面。

(现代快报记者 赵冉 李娜王益)