偏岩古镇坐落在重庆市北碚区金刀峡,这里不仅山清水秀,而且民风淳朴。漫步街头,小镇祥和而安宁。人们说,小镇的安宁与镇上的一位长者——年近八旬的老教师王凤炳,和他开办的法治书屋不无关系。十五年来,王凤炳和他的的法治书屋,用法律和道德的力量,坚持不懈地浸润、感染着小镇上的人们。

修“小康路”易 修“人心路”难

今年79岁的王凤炳老人,一生都工作和生活在偏岩古镇,他的生命已经和古镇紧紧地联系在了一起。退休前,因教学工作成绩突出,多次受到四川省教育厅和重庆市教委的通报表彰,是受人尊敬的模范教师。

王凤炳告诉记者,办法治书屋是源于一次修路的经历。那是1998年,王凤炳刚退休,忙了大半辈子的他闲不住,想给镇上做点什么。看到镇上人们出行难,他想干脆修条水泥路,把古镇四周的学校和村落连接起来,方便孩子上学和村民赶集。为此,他跟村民们讲,“要致富,先修路”,修路方便出行,是功在当代,利在千秋,造福子孙的好事情,希望不分男女老少,有钱出钱,有力出力,一同把路修起来。镇政府知道后非常重视,发动全镇干部带头捐款。一时间,王凤炳要修路的事在全镇上下传开了,但人们的反应不一。

有的人说:“这个路该公家来修,凭啥子要我们捐款?”也有的人说:“我家又没在村里,修了新路我也基本走不到。”还有的人这样跟王凤炳说:“王老师您真傻,您都60岁了,这个路修好了,您还能走多少年啊?修它干嘛。”观望的村民比参与的多,王凤炳也成了要修路的“愚翁”。

光动员不行,得先干起来再说。王凤炳没等款项筹齐,就开工了。慢慢地,村民看见王凤炳他们真是为了集体在干,就先后加入了进来。三年后,全长10余公里,宽1.5米的“小康路”建成了。在庆功宴上,人们纷纷向王凤炳表示祝贺,感谢他为古镇作出的贡献。王凤炳说:“功劳是大家的,我个人只是实现了自己心中的一个愿望。”其实,王凤炳为了给大家修路,花光了自己仅有的积蓄3万余元。

在修路过程中,王凤炳由于腿部受伤,请人帮忙用药,疗效不大,几经反复还落下了顽疾。后来那人跟王凤炳讲:“我是行医的,如果一下就把你治好,我就没得饭吃了。”王凤炳听后愕然,有个声音在他脑海里挥之不去:“人心这是咋了?”加上修路以来看到、听到的种种,让他觉得这些年来,人们的物质条件虽然得到了很大改善,但法律意识淡薄和道德素质下降,拜金主义、认钱不认人、公益意识差也是普遍存在的事实。他觉得,“小康路”易修,但人们心里的路难修。如何让人们拥有良好的法律意识,正确的人生观、价值观,树立积极向上的心态更重要。而作为人民教师,哪怕退休了,他觉得自己也有责任再尽一份力。

自办农家书屋 启迪村民心智

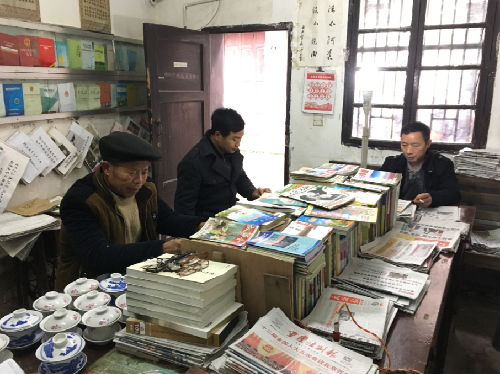

农业政策与每个人休戚相关。王凤炳决定先从向村民宣传党的农业政策开始,制作黑板报、宣传栏。村民们对此反映很好,还有人专门到王凤炳家里去请教政策法律问题。王凤炳也乐于解答,慢慢地,去的人越来越多。后来,人太多了,家里的小屋很局促,他就向镇政府申请了两间小屋,并拿出自己所有的藏书,办起了“农家书屋”,把他收藏和收罗来的大量法律书籍和其他书报摆了进去,既供村民免费阅读,也给大家提供一个相互交流的场所。

在王凤炳眼里,书屋就是一个载体,一个平台,如同学校的讲台一样,不光教给人们丰富的知识,更要将遵纪守法,爱人自爱的理念传递出去。

为了让村民看书看得安心,王凤炳准备了茶水,也不收费。夏天和冬天,屋内闷热湿冷,十分节俭的他又挤出钱来,购置了冷暖空调给大家使用。有了这么一个闲暇时间的好去处,渐渐地,小镇打麻将的人越来越少,来书屋看书的人越来越多。

村民匡必富是王凤炳的“铁杆粉丝”,他告诉记者:“以前我是王老师的学生,现在不打工了,回到家乡,就喜欢来这里看书、聊天。王老师不光书教得好,地也种得好,又懂法律,还帮我们这些外出打工的讨回过工钱,大家都信服他。我们遇到不懂的事情,都会来请教他,王老师永远是我们的老师。”

调解和普法 老人有绝招

像匡必富这样的“粉丝”,还有很多。村民们在生活中遇到了因家庭生活、邻里相处、赡养老人等情况产生的纠纷,都会主动到书屋翻书寻找法律法规依据。如果“翻书”还解决不了的,王凤炳就会出面调解,由于他懂法律,讲公道,村民也都愿意接受他的调解。

一次,一王姓女子找到王凤炳,称她劝其丈夫张某不要打麻将,张某就对她拳脚相向。王凤炳一边安慰王某,一边向张某了解情况。通过交谈得知,张某当时正在打麻将,王某突然来催他回家收衣服,张某称打完最后一把就回家,王某就把张某推倒在地,张某觉得在众人面前丢了面子,就动手打了妻子。王凤炳对张某进行了严厉的批评,并向他宣讲“反家庭暴力法”,同时,劝导王某规劝丈夫要讲究方式方法,给丈夫一个改正的机会。至此,一场家庭暴力纠纷得以成功调解。

以化解平息矛盾为根本目的,立场公正,这是王凤炳做调解的一贯思路,也是村民们信服他的原因。据不完全统计,15年来,王凤炳成功调解各种矛盾720余件,调解成功率达98%。

但他始终认为,调解只是治标,关键还在于治本,治本就得普法。群众懂法了,按照法律办事,就不会有很多矛盾纠纷产生。为此,他每年自费4000多元订阅和购买各类报刊、法律书籍。

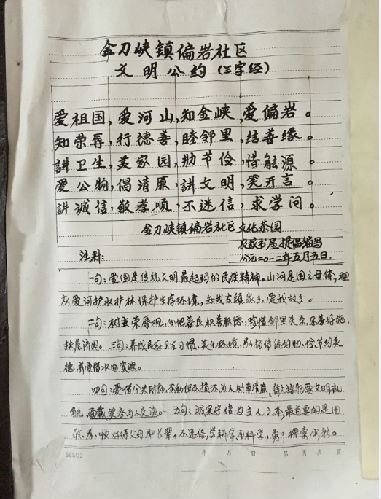

可是法律书籍有很强的专业性,村民的文化程度有限,看起来枯燥吃力。王凤炳又把法律知识编成了顺口溜、快板等群众喜闻乐见的形式,在节假日、赶集日向群众表演宣传。就在记者采访过程中,王凤炳即兴创作并表演了一段关于土地确权法规的快板:

“竹板儿一打是噼啪响。各位乡亲呐是听我讲。今天不把别的唱啊,专把土地确权给大家讲。土地集体所有是不能改,那耕地红线要遵守好。土地确权就马上搞,土地确权有三权:占有权、使用权、收益权。快板嘛到此就说完,那下次宣传就请再来。”

虽已是79岁高龄,但老人家精神矍铄,唱起快板来中气十足。村民罗自跃告诉记者:“王老师的快板编得好,一下就把法律中的重点讲明白了,又好听又好记,我们都喜欢听他唱,边听还边学,回去了没事的时候,自己也唱上两句。”

王凤炳和他的法治书屋,不断地为小镇的普法事业发挥着重要作用,得到了人们的肯定。曾经说他“傻”的人,也不再说了,他的“普法愚翁”精神,不仅赢得了当地群众的敬佩,组织上也对他给予了充分肯定。2011年,中共中央宣传部和司法部表彰他为全国法制宣传教育模范个人。王凤炳成了名副其实的普法“愚翁”。

成立读书会 普法后继有人

15年来,王凤炳和他的“农家书屋”一直坚持运用法律知识和道德力量,润化着这个古镇,成为无法替代的一部分。

镇政府十分支持法治书屋,每年为其订阅了30多种报刊,并定期赠送图书。目前,该书屋已拥有各类图书4000多册,各类报刊数万份。另外,镇政府还帮助书屋成立了读书会,并办理了群团组织的相关注册手续。

每月最后一天下午,读书会都会专门举办读书交流活动,每次活动设中心发言人和主题交流内容。如学习心得(政治、时事),讲好中国故事,讲读传统文化中的典故、成语、谜语,讲孝亲敬老故事,讲乡风、乡约等。读书会有会长、副会长、秘书长各1人,委员3人,并规定了各自的职责。因为王凤炳年事已高,所以就由他担任秘书长,会长由更年轻的王廷勇担任。

王凤炳欣慰地说:“普法的事业还没完哩,现在有了读书会,即便哪一天我走不动了,也能有人继续把法治书屋一代接一代地办下去,发挥作用。”