六中全会系列解读三:

党内监督没有禁区——习近平治党思路中的重要一环

【学习进行时】“党内监督没有禁区、没有例外”,十八届六中全会公报中的这句话,格外引人注目。重视监督,扎紧制度的笼子,是习近平治党思路中非常重要的一环。十八大以来,习近平围绕全面从严治党发表了一系列讲话,强调党内监督是“全面从严治党的重要保障”。新华网《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出六中全会系列解读之三《党内监督没有禁区——习近平治党思路中的重要一环》,与您一起学习。

监督是权力正常行使的保证。古人讲“外疾之害,轻于秋毫,人知避之;内疾之害,重于泰山,而莫之避”。对中国共产党来说,外部监督是必要的,但从根本上讲,还在于强化党内监督。

中共十八届六中全会通过的《中国共产党党内监督条例》,把习近平关于“制度治党”的论述落到实处,为强化党内监督提供了“利器”。

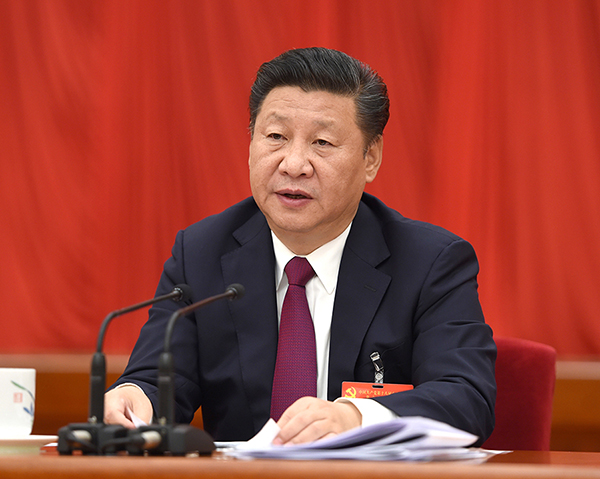

中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议,于2016年10月24日至27日在北京举行。中央委员会总书记习近平作重要讲话。 新华社记者李学仁 摄

强化监督,保证权力服务人民

“老百姓是天,老百姓是地”,在习近平心中,人民有着至高无上的地位。“保证权力来自人民、服务人民”是他的一贯思想。

而要保证权力服务人民,则必须强化对权力的监督。十八大以来,习近平围绕全面从严治党发表了一系列讲话,多次强调监督的重要性。

如何监督?他说:“对我们党来说,外部监督是必要的,但从根本上讲,还在于强化自身监督。我们要总结经验教训,创新管理制度,切实强化党内监督。”“要探索党长期执政条件下强化自我监督的有效途径,完善党内监督制度。”

落实到根本的一点,就是“强化党内监督是为了保证党立党为公、执政为民”。

在习近平系列讲话精神的指引下,“八项规定”、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党问责条例》等党内法规近几年陆续出台,一大批蠹党害民的“老虎”“苍蝇”纷纷落马,受到党纪国法制裁。反腐与立规同步,治标与治本并行,人民拍手称快。

谈到备受国内外瞩目的巡视制度时,习近平说:“巡视作为党内监督的战略性制度安排,不是权宜之计,要用好巡视这把反腐‘利剑’。现在的巡视有点‘八府巡按’的意思了,群众说‘包老爷来了’,有‘青天’之感,有问题的干部害怕了。”

一个风清气正的政治生态已现端倪,时机成熟、条件具备,以习近平同志为核心的党中央抓住契机,及时召开了专门研究全面从严治党重大问题的十八届六中全会,制定《新形势下党内政治生活若干准则》,修订《中国共产党党内监督条例》,使党内法规形成有机联系的体系。

形势变了,条例也要变

《中国共产党党内监督条例(试行)》自2003年12月31日颁布施行以来,对加强党内监督、维护党的团结统一发挥了积极作用。

既然如此,为何还要修订?

法与时转则治,治与世宜则有功。简单地说,就是形势变了,要结合新的时代特点与时俱进,拿出新的办法和规定。

习近平在向全会作说明时,明确指出了“党内出现了一些突出矛盾和问题”:一些地方和部门党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力,一些党员、干部党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛,一些党组织和党员、干部不严格执行党章,漠视政治纪律、无视组织原则。“现行党内监督条例,监督主体比较分散,监督责任不够明晰,监督制度操作性和实效性不强。”

全面从严治党,必须从根本上解决主体责任缺失、监督责任缺位、管党治党宽松软的问题,把强化党内监督作为党的建设重要基础性工程,使监督的制度优势充分释放出来。

要从根本上解决这些问题,修订条例是必然之举。

当然,原因不止一个。习近平说,这是完善“四个全面”战略布局的需要;这是深化全面从严治党的需要;这是解决党内存在突出矛盾和问题的需要。

他用“时机成熟、条件具备,要求迫切,意义重大”16个字来概括。