舰艇上的“心脏外科医生”

舰艇上的“心脏外科医生”

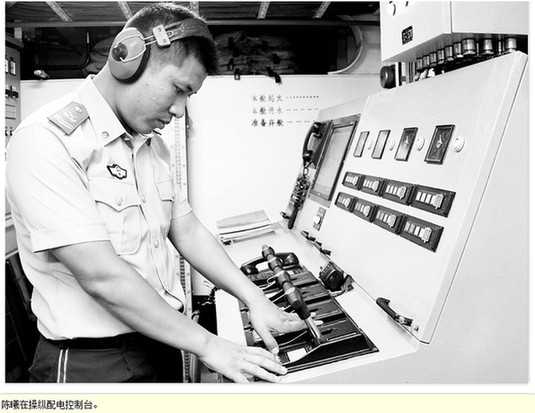

讲述:陈曦(浙江公安边防总队海警二支队一大队机电班长)

【画外音】

他的工作环境是海警舰艇最核心的部分——机舱室,这里有发动机、发电机,有舵机、锚机,有密如蛛网的电线管路,被称作舰艇的“心脏”,也是艇上最闷热、噪音最大的地方。

陈曦已经在机舱室战斗了10年,凭着自己的刻苦努力,他熟知机电室的每一颗螺丝,研读过机器说明书上的每一个英文单词。

“出海一周回来,同事跟我讲话,我都听不清楚”

记者:一提到“机舱室”,大家几乎都会用到诸如“最核心”、“最闷热”、“最嘈杂”、“最辛苦”这样的词语,请简要介绍一下这里面的情况。

陈曦:机舱室在舰艇的最下一层,是一个相对封闭的地方。舰艇上的人都知道,机电兵很辛苦,因为机舱室的温度高、机器轰鸣噪音大、油味重、空气混浊,这里面的温度一般会比甲板温度高10摄氏度左右。如果外面是35摄氏度,室内很可能已经达到45摄氏度左右了。总结起来,基本上就像你刚才说的那几个“最”。

舰艇运行时,在机舱室工作必须用棉球或耳麦塞住耳孔,就算面对面打招呼,也听不到对方在说什么。很多人在机舱内呆上一小会儿,耳朵就受不了了。如果长期在机舱室工作,即使走出机舱室,几个小时内都会耳鸣。我们出海1周回来后的几天里,同事跟我讲话,我都听不清楚。晚上睡觉的时候,周围很安静,耳朵里却一直隆隆声不断。

“机舱就是我的枪,就是我的生命”

记者:您在这里坚守了10年,是不是经历了一个从不习惯到慢慢适应的过程?

陈曦:刚开始的时候确实不习惯。要在短时间内驾驭这些仪器仪表不容易,我先从认识和简单操作各类仪器开始学起。白天,我仔细听老班长细致讲解,认真做记录;晚上,钻到机舱下面,对照着学习。那个时候我就一个信念,不能给父母丢脸,不能给领导丢脸。就这样,我抱着一个做一名好兵、做一名好机电兵的梦想,在机舱里走过了10个年头。

10年下来,我已经习惯了震耳欲聋的机器轰鸣、油烟熏呛,也喜欢上了机舱里密密麻麻的管线、各式各样的仪表和五颜六色的按钮。自己的战位在机舱,我就得守好这10平方米大小的空间,时刻确保舰艇机器处于良好的待机状态,做到时刻“拉得出、跟得上、跑得快”。

我一直觉得,作为一名海警机电兵,机舱就是我的枪、就是我的生命。如果说机舱是舰艇的“心脏”,作为一名机电兵,我就是一名“心脏外科医生”,要时刻保证“心脏”的正常运转。

“在经历了很多真正的‘大风大浪’之后,我更加成熟了”

记者:在海警部队10年,有没有参与过一些重大的海上任务?

陈曦:2008年北京奥运会时,我随战舰远赴青岛奥运会帆船赛场,现场执行海上警戒任务;2010年上海世博会时,我又随艇历经7个多月,始终战斗在护卫世博会的一线。我还随艇执行了捍卫国家主权的维权行动,在远离陆地、补给困难的海域,和战友们一次次挑战着生理和心理的极限。在海警部队我感到很自豪、很骄傲,在经历了很多真正的“大风大浪”之后,我更加成熟了。

参加维护国家主权的任务时,任务海域风大浪急,航程远,时间长。在一次巡逻执勤中,1号主机艉轴轴承温度突然过高,此刻海况恶劣,舰艇摇晃剧烈,一旦停机将对航行安全造成影响。由于船体的剧烈颠簸,机舱里其他战士均出现严重的呕吐现象,我把晕船的战士背到住舱休息,自己又“窝”进机舱坚守了6天5夜,直到任务结束。

虽说这些故障让我们身心疲惫,但我的心里十分自豪与骄傲,因为我们“手中的枪”——机舱的机器在关键时刻没掉链子,没给我们的执勤工作拖后腿,我们出色地完成了任务。

“‘不懂就去问陈班长’,这让我最开心最感到自豪”

记者:我看到刚才有个战士过来向你紧急请教问题,作为一名10年老兵,你是不是还肩负着传帮带的责任?这么多年的海警生涯,你有什么感受?

陈曦:舰上的每一名战士都把我当兄长看,兄弟们有什么困难不懂时,会说一句“不懂问陈班长去”,这是我最开心最感到自豪的;舰艇出现故障时,舰上领导第一时间想到的是“让陈曦去看看”,会让我感到责任重大。

我来自安徽的一个小村庄,没有部队的培养,就没有今天的我。当我逐渐融入部队生活时,我发现这个像大家庭一样温暖的地方,给予我许多珍贵的东西。10年军旅生涯,我从一名懵懂青年成长为一名真正军人,经历了很多,学会了很多,收获了更多。